浅谈二战德军野战医疗体系

以下文章来源于芬仙阁 ,作者夏逸凡

更多硬核,有趣,好玩的文章和资讯,请点击上方 芬仙阁 关注获取!

经授权,本文转自知乎作者的夏逸凡。可以点击原文前往关注支持!

现在,让我们来了解一下二战时期德军的野战医疗体系。尤其是,负伤士兵从前线一直转移到野战医院,直到在更后方接受进一步治疗的全过程,而这正是所谓的军事医疗救护链。

为此,我们主要参考了一本 1943 年出版的德语书籍,汉斯 · 凯弗(Hans K ä fer)所著的《战地外科手术:国防军医疗军官指南(Feldchirugie. Leitfaden f ü r den Santit ä tsoffizer der Wehrmacht)》。

那么,让我们看看德军士兵受伤或生病后需要经历的基本救治流程。请注意,这里讲述的是常规步兵师的救治流程。资料中特别指出,对于装甲师和摩托化步兵师,相关流程会有所不同。

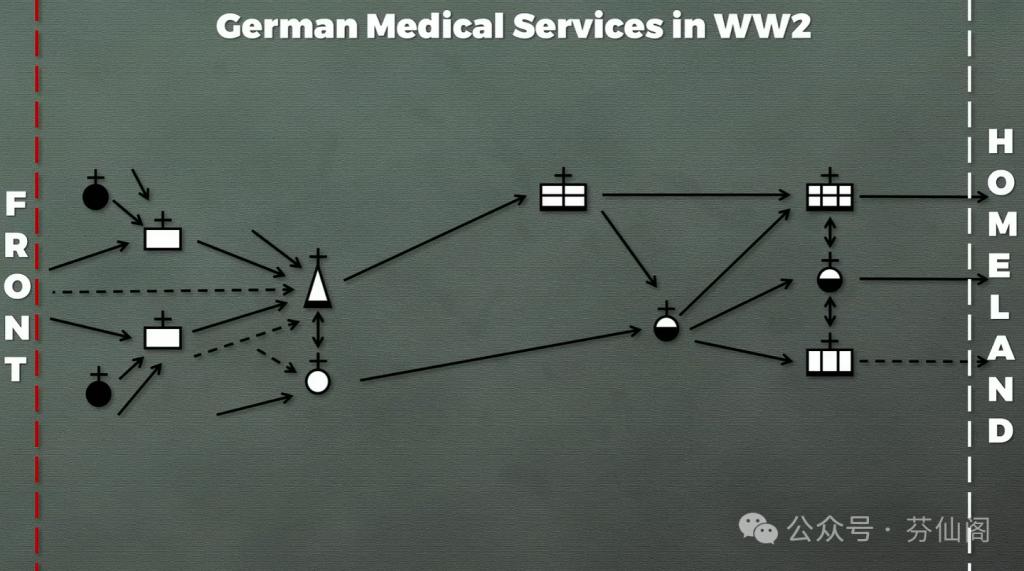

我们从左侧的前线开始讲起,最右侧则是代表本土后方的区域。正如你所见,二者之间设有多个环节和站点。接下来,让我们详细了解整个过程。需要特别注意的是,德国的医疗体系与英美以及现代的医疗理念有不少差异。因此,尽管一些术语看起来相似,但在不同环节中,实际的操作和处理方式可能完全不同。

在战斗区域,经过最初的简单处置后,伤员要么自行移动到掩蔽处,要么由战友协助转移。

在某些情况下,前线会临时设立专门的伤员收容站。这些地方被称为 "Verwundeten-Nest",直译为 " 伤员巢穴 ",更准确的说法是伤员收容站。

接下来是 "Truppenverbandplatz",直译为 " 部队包扎点 ",更合适的译法是部队急救站或战斗急救站。这是最基础的专业医疗环节,由一名军医负责。这位医生被称为 " 部队军医(Truppenarzt)",他是一个营的营医官。

伤员是否能自行前往这里,往往取决于他们的伤势情况。重伤者一般由卫生连的人员或本单位的专职担架员(Krankentr ä ger der Truppe)负责运送。需要注意的是,资料指出,部队急救站的位置应尽可能靠近前线,但必须确保能避开大多数敌方火力的直接威胁。同时,选址还应便于后续的运输与转运工作。这种急救站通常设在野外,而不是建筑物内。

对于驻守在急救站的军医,有一段非常明确的说明:

" 在这样的情况下,急救站或其他医疗设施的军医,并非要把全部精力投入到挽救某一个人的生命上,尽管对个体而言,这些急救措施可能有效,但却耗时太多。与此同时,大批伤员将因为无法及时获得救治而失去宝贵的时间。医生必须优先考虑尽可能地让更多伤员获益,即便这意味着不得不有意识地放弃某些个体的救治。对于每一位真正的医生来说,这无疑是一种极其痛苦的抉择!"

因此,军医的一个重要任务就是确定伤员转运的优先顺序,以及选择下一站的去处。即轻伤员收容站(Leichtverwundeten-Sammelplatz)、主要救护站(Hauptverbandplatz),或者野战医院(Feldlazarett)。在大多数情况下,下一步通常是将伤员送往主要救护站。

" 主要救护站通常是伤员首次接受专业医疗和外科手术处理的地方。该救护站由一个卫生连负责建立,同时该连也负责设立轻伤员收容站,后者虽然与主要救护站属于同一体系,但通常会稍微设置在偏远一些的位置。

每个师通常配备两个卫生连。根据部队类型不同,这两个卫生连可能都是摩托化的,也可能是畜力机动的,还有一种情况是一个摩托化连与一个畜力机动连的组合。"

主要救护站通常距离前线约 4 至 6 公里,另一份资料则提到距离大约在 4 到 5 公里。这里也是外科医生履行职责的地方。他们的主要任务是:要么全力抢救伤员的生命,要么为伤员的后续转运创造或改善条件,使伤员能够继续被安全送往后方。

在主要救护站附近,设有一个轻伤员收容站,专门用于安置那些尽管负伤但依旧还能自行行走的伤员。经过处理后,若这些轻伤员被认为仍具备战斗能力,他们就会被命令返回前线继续作战。至于其他人,则会步行或是由车辆转运前往下一个环节,即患者集中站(Krankensammelstelle)。

需要注意的是,根据战场环境与后勤条件的不同,这一系列转运流程中,有些环节有时可能会被省略。在原始示意图中,使用了实线和虚线。据我的理解,虚线表示伤员可以自行前往下一个地点。

下一站是非常重要的一环,野战医院。正如资料中所说:

" 在师属医疗体系中,野战医院是外科手术工作的核心。"

野战医院通常位于前线后方 10 至 15 公里处,可容纳约 200 张床位。需要特别指出的是,这里收治的伤员,尤其是接受过手术的病人,应当能够在此休养至少几天。尽管野战医院的条件简陋,很多时候只能采用临时性的手段。但野战医院的医疗和护理水平应尽量达到常规医院的标准。

理想情况下,野战医院应设在现成的医院内,但也可以选用学校、公共建筑等其他合适的场所。

再往后,就是前文提到的患者集中站,它们分布在后方各个可能出现伤员大量集中的地点,这些位置通常与地理位置和交通基础设施有关。在这些集中站内,会对伤员进行新一轮的筛选,以决定哪些人需要被送往更后方,继续接受进一步治疗。需要注意的是,患者集中站内并不进行外科手术,仅用于收容和分流。

再往后,下一处重要的医疗设施是战时医院(Kriegslazarett)。这类医院是后方区域中最重要的医疗机构。按照规定,战时医院应具备收治 500 名重病或重伤士兵的能力,不过在实际操作中,部分战时医院的规模曾扩充至最多可容纳 2500 名伤员。

书中是这样描述的:

" 军队后方区域中,最重要的医疗设施便是战时医院。它们的任务是提供接近正规医院水平的医疗与护理服务。医院内配备了几乎涵盖各领域的专业医师与相应的专科部门。在选址时,应尽可能考虑将战时医院设在规模较大或可扩展的医院内,这一点应在早期规划阶段就纳入考量。"

如果战时医院能够正常运转,那么重伤员一般可以在这里接受治疗,直到伤势基本恢复,达到了和平时期标准下的可转运状态。但实际上,激烈的战斗往往迫使医院必须提前腾出大量床位,以便为即将到来的新伤员做好接收准备,因此,能否继续留院,常常取决于战时的紧急需求而非和平时期的标准。

此外,还设有名为轻症战时医院(Leichtkrankenkriegslazarett)的医疗单位,,更合适的译法应为收治轻症的战时医院。

这类医院的设计容量为 1000 名士兵,主要用于收治轻伤和轻病士兵,这些人通常在短期治疗后就会被送回部队,在图示中,这一点以虚线表示。尽管在示意图中,轻症战时医院通常被标注在战时医院附近,但实际上,资料中指出,它们应尽可能设置在靠前的区域,这样可以节省后方的运输资源。图示中将它们与战时医院并列,主要是出于组织编制上的考虑,因为这两类医院通常属于同一个医疗单位。

最后,越过后方区域,进入真正意义上的本土区域,也就是示意图最右侧未展示的部分,设有被称为预备医院(Reservelazarette)的医疗机构,它们也可以理解为本土医院或后备医院。不过,资料中也特别提到,在战区与本土之间,可能还会设置其他医院:

" 如果战事覆盖范围极为广阔,通常会在各集团军与本土区域之间,设置一个‘战时医院基地’,也就是内部配备设施齐全的战时医院或预备战时医院。这样可以有效避免过长的后送路线带来的不便。"

如果你觉得这套体系已经够复杂了,请注意,实际上这已经是原始资料中的简化版本。

总结一下,德军步兵师中配备军医的最基层单位是步兵营。营医官负责在部队急救站(Truppenverbandplatz)对伤员做出初步判断,决定他们应转送至哪一个后续环节。接下来的重要环节是主要救护站(Hauptverbandplatz),这里承担着急救手术任务,并在必要时,安排伤员继续转运至野战医院(Feldlazarett),而野战医院则负责实施大部分的手术治疗。在后方区域,最后一个环节是战时医院(Kriegslazarett),这里拥有专科医生和完善的医疗设备,可以提供较为全面的医疗服务。若仍需更进一步的治疗,或者战时医院已无空余床位,则会将伤员送往位于德国本土的预备医院(Reservelazarette)继续接受治疗。