清明节扫墓,我让小叔子一家人去饭店吃饭,婆婆:明年不要回来了

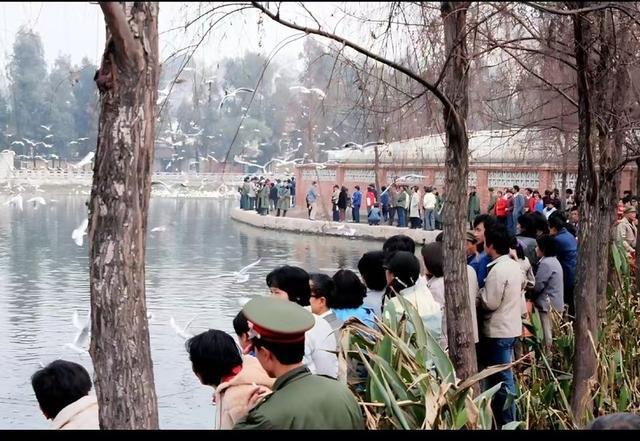

清明扫墓

"明年不要回来了。"婆婆王淑華的话像一块石头,沉沉地落在清明的雨里,我手中的纸钱一下子散了,像断了线的风筝,在墓园湿漉漉的空气中飘零。

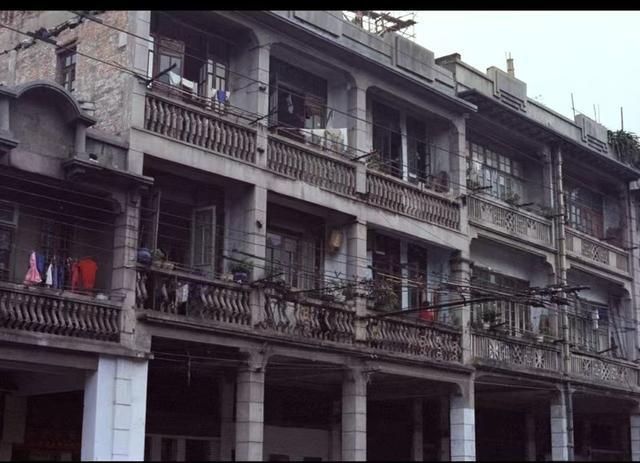

我叫徐丽华,今年三十七岁,八零年高中毕业后进了县纺织厂,嫁到吴家已有十五个年头。公公吴德才去世两年了,这是第三个没有他的清明节。

那天早晨,我五点就起床准备,蒸了一锅白米饭,炒了两个菜装在搪瓷饭盒里。丈夫吴国强在院子里把单位借来的"飞鸽"自行车擦得锃亮,后座绑了块红色坐垫,说是让我坐着舒服些。

我们骑车去接婆婆时,天色还早。婆婆家那条小胡同里,几棵老槐树抖落着清晨的露水。她家的木门吱呀一声开了,婆婆已经穿戴整齐,手里提着个竹篮,里面装着她包的粽子和几个煮鸡蛋。

"来啦。"婆婆微微笑了笑,眼角的皱纹堆在一起,像是折叠的记忆。

我们到墓园时,小叔子吴国兴已经在那里等着了。他从县城来,带着妻子李敏和上小学三年级的儿子小毛。小叔子比丈夫小八岁,在县供销社工作,日子过得比我们稍微宽裕些。

墓碑前,我们摆上供品,燃起香烛。公公的黑白照片嵌在墓碑上,他穿着八十年代初照相馆里的那种硬挺西装,神情严肃中带着几分局促,仿佛对镜头有些不自在。

婆婆跪在潮湿的地上,用干瘦的手抹去墓碑上的灰尘,嘴里念叨着什么。我知道,那是她和公公之间的悄悄话,是活人对亡者不变的牵挂。

雨丝斜飘,越来越大,墓碑上的黑白照片被雨水模糊,仿佛公公的眼睛也湿润了。我看看表,铜制的表盘显示已近中午,想着婆婆腿脚不便,便提议:"大家都饿了吧,我订了县城新开的福满楼,咱们去吃饭吧。"

这家饭店是县里最气派的,去年才开张,据说老板是从上海回来的,菜色新潮,价格不菲。一个月的工资,怕是只够吃两三顿。但为了公公的头七,我特意存了三个月的布票换了钱。

"对对,淋雨容易感冒,咱们去饭店吧。"小叔子应声附和,搓着手,脸上洋溢着兴奋,"那儿的红烧狮子头,据说有小孩拳头那么大!"

就是这时候,婆婆说出那句话。

"明年不要回来了。"

她的声音不大,却像一记闷雷,炸在我们几个人中间。

"娘,您这是说的哪里话啊?"丈夫国强愣住了,手中的雨伞都歪了。

婆婆没再说什么,只是低头整理竹篮里的东西,那些粽子上面沾了雨水,湿哒哒的。

"妈,您别这样。"小叔子有些尴尬地笑了笑,"您看,这雨越下越大,咱们赶紧走吧。"

一路上,我的心七上八下。婆婆坐在自行车后座,我能感觉到她的身体僵硬,像块冰凉的石头。

福满楼的包间暖和明亮,红色的地毯,雕花的木桌,墙上挂着仕女图。服务员穿着藏青色的制服,胸前别着"为人民服务"的小白花。小毛一进门就"哇"了一声,好奇地东张西望。

一桌十菜一汤,色香味俱全。有红烧狮子头、清蒸鲈鱼、糖醋排骨、炒三鲜、四喜丸子......小叔子拍着手,"真是阔气,丽华,你可真舍得花钱!"

我殷勤地给婆婆布菜,心里却惦记着那句"明年不要回来了"。这话是什么意思呢?是我做错了什么,还是她老人家觉得扫墓太辛苦?

婆婆只吃了两口,就放下了筷子。她忽然说:"你公公在世时,最爱吃我包的清明饭,说那才有家的味道。"

一句话,让满桌的菜顿时失了色。我看见丈夫国强的脸色变了,他低头扒饭,不敢抬头看婆婆。

"妈,您尝尝这个狮子头,真香。"小叔媳妇李敏赶紧给婆婆夹菜,想缓解尴尬。

婆婆摇摇头,望向窗外的雨幕,好像在寻找什么。

饭后,我们把婆婆送回家。她下车时,没有回头,只是对着老宅子的方向走去,背影像一棵被雨打湿的老树。

晚上回到家,躺在床上,我翻来覆去睡不着。丈夫国强也醒着,他点了一支"大前门",烟气在昏黄的灯光下飘荡。

"你说,妈为啥那么说?"他问我。

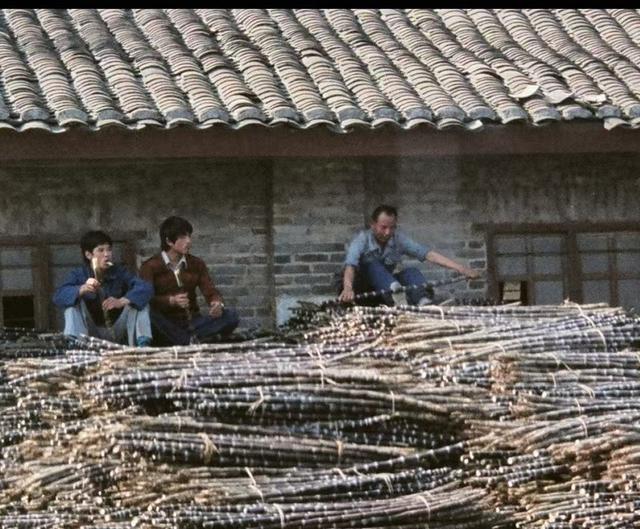

我没答话,脑海里浮现公公生前的音容笑貌。他是个老实巴交的木匠,一双手粗糙却能做出精细的家具。县里有名的"老吴家具"就出自他手。那些衣柜、桌椅虽然不像上海货那么时髦,却结实耐用,放在家里几十年都不会坏。

每年清明,公公总要带着全家人去扫墓,然后在先人坟前摆上婆婆做的饭菜,边吃边讲那些逝去亲人的故事。他会指着墓碑上的名字,一个个介绍:"这是你爷爷,打过仗,留下一条腿;这是你奶奶,纺过棉花,养大了六个孩子;这是你三叔,在矿上出事了..."

"那是根啊,丽华。"公公常这么说,"人不能忘了根。"

我记得刚嫁过来那年清明,也是下雨。婆婆包了一大篮子清明饭,用油纸包好,防止淋湿。我们一家人打着伞,在墓前摆上饭菜,然后站在一片青冢中,听公公讲故事。雨水顺着伞骨滑下来,滴在泥土里,渗进地下,好像要把我们的思念也带给地下的亲人。

那时候,小叔子还在上中专,面黄肌瘦的,穿着打补丁的裤子,对着碗里的鸡蛋直流口水。公公偷偷把自己碗里的鸡蛋夹给他,被婆婆看见了,数落了一顿:"老吴,你偏心眼子!"公公只是笑,说:"孩子还长身体呢。"

那一顿冷饭,我们吃得倒也香。公公说,先人在天有灵,会保佑我们的。

思绪飘远,我恍然惊觉——是我忽视了婆婆的情感需求啊!

天蒙蒙亮,我就起床张罗。买回春笋、青菜、五花肉,又蒸糯米饭、准备包粽子。丈夫国强见我这么早起来忙活,有些诧异:"你这是做什么呢?"

"我去看看妈。"我说。

九点钟,我提着食盒敲开了婆婆家的门。她家还是那间老宅子,公公在世时亲手盖的,三间正房一个小院,院子里种着几棵果树和一畦蔬菜。

门开了,婆婆愣住了:"这是..."

"婆婆,这是清明饭,我想着您一个人在家,给您送来。"我有些忐忑地说。

婆婆的眼圈红了,拉我进屋坐下。堂屋正中摆着一张八仙桌,上面放着一盏老式台灯和一个收音机,墙上挂着公公和婆婆的合影,那是他们五十大寿时照的。

"你坐,我去泡茶。"婆婆转身进了厨房,我听见水壶咕噜咕噜的响声。

她回来时,手里端着两个搪瓷缸子,里面是刚沏的茉莉花茶,香气扑鼻。"这茶是你公公喜欢的,说是喝了提神。"婆婆说着,又去里屋拿东西。

她翻出一个旧木匣,棕色的,上面雕着几朵牡丹花,虽然有些年头了,但保养得很好,一尘不染。"这是你公公的心肝宝贝,"婆婆打开盖子,里面整整齐齐摆着一沓照片,"他打这个木匣花了三天,说是要把一家人的记忆都装在里面。"

照片里,年轻的公公抱着小叔子,我丈夫站在一旁,背景是他们自家的老屋。那时候的公公还很精神,头发浓密,眼神炯炯有神。婆婆也在照片里,穿着蓝底碎花褂子,挽着发髻,显得端庄大方。

"那时候日子虽苦,但一家人在一起,也是乐呵的。"婆婆抚摸着照片,仿佛抚摸着逝去的岁月。"你公公啊,就是个实诚人,一辈子没见过大世面,也没吃过什么好东西,却把咱这个家撑得好好的。"

我听着婆婆絮叨,眼泪在眼眶里打转。

"昨天我说那话,不是要你们不回来。"婆婆忽然握着我的手,她的手粗糙有力,上面布满老茧,"是希望明年咱们在家里吃,像从前一样。饭店再好,也不如家里人一起包的清明饭啊。你公公生前最爱的,就是一家人一起吃饭,说说笑笑的。"

我鼻子一酸,明白了婆婆的心思。原来婆婆并非责怪我们,而是思念那种家的味道,那种传统的、带着亲情的祭奠方式。

"婆婆,对不起,是我考虑不周。"我愧疚地说,"我以为带您去饭店吃好的,您会高兴。"

"傻孩子。"婆婆拍拍我的手,"人老了,就喜欢老东西、老规矩。不是嫌弃你们不孝顺,是怕那些老传统没人记得了。你公公生前常说,祖先的路子不能丢,不然后人连根都找不着了。"

我点点头,心中有了决定。

回家后,我和丈夫国强商量了这事。他叹了口气:"我也想过这个问题。爸走后,家里的很多事都变了。你也知道,妈那一代人,最看重的就是'礼',清明节这种大日子,确实应该按老规矩来。"

"那明年咱们就在家里准备,像从前一样。"我说。

国强点点头,笑了:"你这么一说,我倒真想念妈包的清明饭了。还有那个麻团,软糯香甜的,小时候最爱吃。"

第二年清明前一天,我提前去了婆婆家。一进院子,就闻到厨房里传来的香味。婆婆正在灶前忙活,身旁是一笼刚蒸好的粽子,翠绿的粽叶包裹着香糯的米饭,散发着诱人的气息。

"婆婆,我来帮您。"我放下手中的菜篮,挽起袖子。

我们一起包粽子,煮鸡蛋,炒菜。婆婆的动作虽然慢,但很熟练,每一个粽子都包得严实漂亮。她教我捏粽角的技巧,如何把粽叶折得服帖,如何掌握米量不多不少。

"你公公最喜欢吃这个。"包着包着,婆婆又开始说起往事,"那时候家里穷,吃顿肉都是大事,但每年清明我都会变着法子做他爱吃的。他那人啊,嘴上不说,心里都记着呢。有一年他从公社开会回来,给我捎了两块冰糖,说是感谢我年年做好吃的。"

我听着,仿佛看见了那个朴实的老木匠,用粗糙的手把冰糖递给妻子,眼里满是柔情。

次日清明,细雨如织。我们全家人在公公墓前摆开自家带来的饭菜。婆婆亲手包的粽子,我做的春笋炒肉,小叔媳妇蒸的糕点,甚至连十岁的侄子小毛也学着用树枝搭了个小棚子挡雨。

"爸,您看,今年我们都来了。"丈夫国强站在墓前,声音有些哽咽。他不善言辞,这简简单单的一句话,却包含了太多思念。

婆婆跪在墓前,双手合十,念念有词。她从竹篮里取出一个小酒杯,倒上白酒,轻轻放在墓碑前。"老吴啊,这是你爱喝的二锅头,今天家里人都来了,你也喝一口吧。"

我们在雨中默默地站着,雨水打湿了衣服,却冲不走心中的悲伤与思念。

吃饭时,婆婆给每人夹了一个鸡蛋,就像公公生前常做的那样。她看着我们,脸上的皱纹舒展开来:"有你们在,老吴九泉之下也会安心的。"

小毛一边吃着糯米粽子,一边问:"奶奶,为什么咱们要在墓前吃饭啊?"

婆婆笑了:"这是让逝去的亲人知道,我们没忘记他们。人活在世上,就是一棵树,得有根才能长叶开花。你爷爷常说,祖宗就是根,我们就是枝叶。根深了,枝叶才会茂盛。"

小毛似懂非懂地点点头,又好奇地问:"那爷爷能看见我们吗?"

"能啊。"婆婆摸摸小毛的头,"他在天上看着呢,看见你们都这么好,他心里高兴着呢。"

雨停了,墓碑上的照片在阳光下泛着微光,仿佛公公在微笑。这一刻,我忽然懂得,所谓传统,不过是用另一种方式延续着的爱与思念。

回家路上,婆婆坐在自行车后座上,轻轻拍了拍我的背:"丽华啊,我那天说'明年不要回来了',是气话。老了老了,就怕被人忘了,尤其是怕他被忘了。"

我转头看她,发现她的眼里满是泪水,却又带着释然的笑意。"婆婆,我们不会忘记的。"我说,"每年清明,我们都会这样,一起来看公公,一起吃饭,一起聊他的故事。"

"好,好。"婆婆应着,脸上的皱纹舒展开来,像绽放的花。

那年夏天,我和婆婆一起整理了公公的老物件。她把那个木匣送给了我:"你留着吧,以后传给你儿子。让他知道,他有这么一个能工巧匠的爷爷。"

我小心地接过木匣,感受着上面的花纹,仿佛触摸到了公公的手艺与心意。

后来每年清明,我们都延续着这个传统,在公公墓前摆上家里的饭菜,讲述他的故事。即使后来县里的墓地改造,把土坟变成了水泥墓碑,我们依然保持着这个仪式。

婆婆总说:"人活着,就是为了留下点什么给后人。不是钱,不是房子,是那些看不见摸不着,却最值钱的东西。"

去年清明,婆婆去了。我们把她葬在公公旁边,两块墓碑并排站着,就像他们生前并肩走过的六十多年。小毛已经上大学了,放假回来参加清明祭祀,他带来了自己做的小木雕——一对老夫妻坐在门前晒太阳。

"这是我记忆中的爷爷奶奶。"他害羞地说。

我看着这个木雕,想起公公的手艺,想起婆婆的唠叨,想起那句"明年不要回来了"引发的误会与领悟。

原来,根,是需要一代代人用心浇灌的。而清明,不只是祭奠逝者,更是提醒生者,铭记来处,珍视当下。

每当春风拂过,我仿佛能听见公公在耳边轻声说:"丽华啊,记住,人不能忘了根。"

我会笑着回答:"公公,我记住了。我们都记住了。"