卡洛·金茨堡:我眼中的微观史

意大利史学家卡洛·金茨堡以微观史研究在学界享有盛誉。他的《夜间的战斗》、《奶酪与蛆虫》等作品致力于填补历史真相与历史叙事之间的缝隙。近年来,面向大众的微观历史写作蔚然成风。围绕历史与叙事的关系、微观史与宏观大历史的关系等话题的讨论也不断涌现。

在新近翻译为中文版的《线索与痕迹》一书中,金茨堡回溯了自身的学术道路,其中也包括对微观史研究的反思。他特别提到了托尔斯泰、卡尔维诺等小说家带来的启发。金茨堡认为,历史学家应该严肃对待文本。深挖文本,逆转文本生产者的意图,我们可以让那些不受控制的声音浮现。“真相是一个终点,而非起点”。以下内容经出版社授权摘编自《线索与痕迹》,有删改,小标题为摘编者所加。

《线索与痕迹:真的、假的、虚构的》

作者: [意] 卡洛·金茨堡

版本:上海三联书店

2025年3月

托尔斯泰给予历史学的挑战与启发

在开始撰写《奶酪与蛆虫》之前,我曾经对研究假设与叙事策略之间的关系反复思考了很久(刚读完格诺的《风格练习》,极大地促进了我放手一试的意愿)。借助那些将磨坊主梅诺基奥送上火刑柱的人所生成的档案文献,我着手对他的智识、道德与幻想的世界进行了重构。这个在某种程度上自相矛盾的项目,能够转化为一个故事(racconto),将文献中的残缺空白转变为一个平滑表面。

这么做是可行的,但却显然不应如此,其原因同时包括认知、伦理和美学上的考量。挡在研究路上的障碍,是档案文献的构成元素,因此必须成为故事的一部分;正如故事的主人公在面对其迫害者的问题——或是我的问题——时表现出来的犹疑与沉默。理查德·科布在同一时间也意识到了《风格练习》的方法论意义:“除了它作为令人耳目一新的戏仿作品和对话体作品的辉煌成就,我们也可以将它描述为一篇论文,文中对相互冲突或部分重合的历史证据的相对价值与诠释进行了讨论。”

如此一来,假设、怀疑与不确定,便成为了叙事的一部分;寻找真相,则变成了对已经获取的真相(必定是不完整的)进行阐释的一部分。其结果还能被称为“叙事史”吗?对于一个哪怕只是稍知20世纪小说之一二的读者来说,答案是显而易见的。但是,驱使我转向此种叙事(更宽泛地说,驱使我以历史为业)的动力,却来自更远的地方:来自《战争与和平》,来自托尔斯泰表达出来的那种信念,即只有通过重构某个历史现象的所有参与者的活动,该现象才能被我们所理解。

我意识到,从这一论述,以及促成了它的那些情绪(民粹主义情绪,对历史学家撰写的那种空洞而墨守成规的历史的愤懑唾弃),在我初次读到时便给我留下了不可磨灭的印象。《奶酪与蛆虫》讲述了一个磨坊主的故事,他的死亡,是由某个遥远的、一分钟前还从未听说他的人(教皇)所决定的。这个故事可以被视为一枚小小的歪瓜裂枣,它结自托尔斯泰的那个宏大而本质上不可实现的项目:对连起了拿破仑在博罗季诺之战前的那场感冒、军队的排兵布阵以及所有战斗参与者(包括最卑微的小兵)之人生的千万重关系进行重构。

在托尔斯泰的小说中,私人世界(和平)与公共世界(战争)时而并行,时而交汇:安德烈公爵参加了奥斯特利茨之战,皮埃尔则投身于博罗季诺之战。通过借助德法布里奇奥·德尔东戈(Fabrizio del Dongo)的眼来描述滑铁卢战役,司汤达开辟了一条光明大道,而托尔斯泰则以这种方式在这条路上继续前行。这些虚构的人物让我们看到了,历史学家在竭尽全力接近历史事件时痛苦的力不从心。这是一个真实的智识挑战。它似乎属于一个已经流逝的过去,正如战争史(histoire-bataille)以及针对战争史的那些反对意见。但是,对战争作为一个历史书写主题的反思,却依然是有益的:历史学家这一行的一个根本性难题(aporia)便从中浮现了出来。

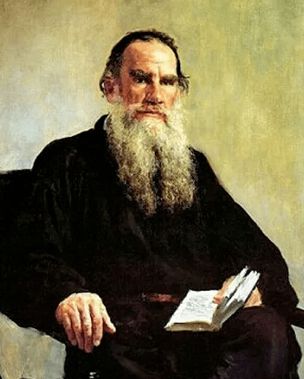

托尔斯泰

微观史与宏观史之间的两难困境

为了描绘“亚历山大与大流士在伊索河边的战斗”这幅画,阿尔布雷希特·阿尔特多费(Albrecht Altdorfer)选择了一个又高又远、堪与飞鹰之眼相比的视角。他以鹰眼般的敏锐,绘出了盔甲、马具和马衣上的反光,旗帜的五彩斑斓,头盔上飘动的白羽,手持长矛、形如豪猪的骑士们的捉对厮杀,随即慢慢隐入战场、营寨、河流、迷雾后的群山,弧形的地平线预示着地球的形状,还有日落月升于其间的浩瀚天际。没有任何一个人类的眼睛,能够像阿尔特多费这样,同时聚焦于一场战斗——无论是真是假——在历史层面上的特殊性与在宇宙层面上的无关大局。

严格地说,一场战斗是不可见的,正如海湾战争时拍摄的电视画面所提醒我们的(而这并不全因军队审查制度使然)。只有抽象的示意图,或是像阿尔特多费的画这样的视觉想象作品,才能传达一幅全景。将这一结论扩展到任何事件,似乎都是合情合理的,而尤以历史进程为然:近距离观察让我们得以捕捉到全景中疏漏的东西,反之亦然。

这一悖论,是在西格弗里德·克拉考尔去世后出版的他的最后一本书——《历史:终结之前的最终事》(1969)——其中一章(“历史宇宙的结构”)的核心内容。尽管宣称自己在这一点上要比好友克拉考尔更乐观,克里斯特勒还是承认道,“一般史(storia generale)与特殊史(storia speciale)——或是用他所用的术语来说,微观史与宏观史——之间的歧异,构成了一个真正的二难困境。”

格诺的《蓝花》出版于1967年,克拉考尔一年前便已去世。在这种情况下,我们面对的很可能是一个独立性的创造。但关键的并不是“微观史(microstoria)”这个词,而是它在克拉考尔的反思中逐渐获得的词义。一开始的时候,“微观史”对他来说似乎只不过是“专题研究(ricerca monografica)”的同义词。但是,在这位著有《从卡尔加利到希特勒》(From Caligari to Hitler)和《电影理论》(Theory of Film)的作者看来,“微观史”与电影特写镜头的相似性是很明显的,而这种相提并论引入了新的元素。克拉考尔指出,一些特殊性质的研究,比如胡贝特·耶丁(Hubert Jedin)关于康斯坦茨大公会议和巴塞尔大公会议的研究,可以修改宏观史所描绘的历史全景。

我们是否因此必须得出和阿比·瓦尔堡(Aby Warburg)一致的结论,也即“神在特异之中(Dio è nel particolare)”?这一假设,得到了两位“伟大的历史学家”的支持,他们是写下《战争与和平》的托尔斯泰,以及刘易斯·内米尔爵士(sir Lewis Namier)(克拉考尔对这两人的相提并论有着重大意义)。但是,尽管心中赞同这些立场,克拉考尔却意识到,有些现象只能通过宏观角度来把握。这意味着,宏观史和微观史的和谐一致并非必然(汤因比错误地如此认为)。

《历史:终结之前的最终事》

作者: [德]齐格弗里德·克拉考尔

版本: 上海人民出版社·世纪文景

2022年3月

然而,这种和谐一致是必须去追求的。在克拉考尔看来,最佳解决方案是马克·布洛赫在《封建社会》中遵循的那条道路:在微观史与宏观史、特写镜头与长镜头或超长镜头之间连续切入切出,从而不断地借助那些明显的特例和短时段事件来对历史进程的全景发出疑问。这剂方法学上的药方所产生的结果,是一个具有决定性本体论的声明:真实从根本上是断断续续、异彩纷呈的。因此,没有任何一个关于特定领域的结论,可以自动转嫁到另一个更宽泛的领域之中,这被克拉考尔称为“层级法则(law of levels)”。

在我看来,尽管克拉考尔并非一名职业历史学家,但他身后发表的这些文字,却是对微观史最好的介绍。就我所知,这些文字与此种史学潮流的出现并无关联。我在讨论老勃鲁盖尔(Pieter Bruegel)的一幅风景画(Giornata scura, 藏于维也纳)以及罗塞利尼(Rossellini)的电影《战火》(Paisà)结尾的那场战斗时,已经提到过这个主题。当然,它们与我也并无关联,我与这些文字相见恨晚,直到几年前才知道其存在。但当我阅读这些文字时,它们却似乎格外熟悉。我想,原因或许是双重的。一方面,这些文字的回声余响,很早以前就通过我与《最低限度的道德》(Minima moralia)的决定性邂逅而间接传到了我这里。在这本杰作中,尽管阿多诺从不否认他对总体性的坚持,但却含蓄地吸收借鉴了由齐美尔开创、并在与他亦师亦友的克拉考尔那里得到传承的微观学传统。

另一方面,克拉考尔基于真实的非连续性这一关键理念而发展出来的历史观,是对一些20世纪文化首要现象——从普鲁斯特到电影——的明确而有意识的重新思考。毕竟,特定观念已经甚嚣尘上的这一事实,意味着从同一假设出发,不同的人有可能各自独立地得出类似的结论。

一方面要证明存在着智识上的趋同性,同时又要证明不存在直接接触,这通常都远非易举。因此,如果我没搞错的话,我迄今为止试图重构的这一系谱的重要性,远远超过了其切身利益:它一部分是真实的,一部分是虚构的,有些是有意识的,还有些是无意识的。从远处打量,我发现,我们的研究不过是一个大趋势的一鳞半爪,而这个趋势的轮廓在当时几乎完全不曾被我注意到。

《奶酪与蛆虫:一个16世纪磨坊主的宇宙》

作者: [意]卡洛·金茨堡

版本: 理想国|广西师范大学出版社

2021年7月

托尔斯泰反思的延续

或许,“微观史(microstoria)”这个词之所以第一次被用在一本细致入微地描述某场战斗的书的标题中,并非巧合(尽管乔治·斯图尔特这本关于葛底斯堡战役的书,其结尾更容易让人联想起康拉德而不是托尔斯泰)。不那么巧合的,是短短几年之后,克拉考尔独自将微观史与托尔斯泰扯上了联系:我必须承认,在读到他的这段文字时,我在欣喜中混杂着一丝失望(因此,我所走的这条道路,根本就没那么独辟蹊径)。

我意识到了一个困难。托尔斯泰拥有一种非同寻常的能力,可以将实实在在、触手可及的真实确定性传递给读者,而这看起来与被我置于微观史中心的整个20世纪理念——也就是说,挡在研究路上的那些以文献残缺空白和扭曲失真形式出现的障碍,必须成为故事的一部分——并不兼容。在《战争与和平》中,截然相反的情况发生了:在每一个叙事行为——从个体的怀旧,到对拿破仑时代的集体追思——之前,发生的每一件事都被吸纳和消融了,从而令读者可以进入到与各个角色的特殊亲密关系之中,直接参与到他们的事件中去。

托尔斯泰一举越过了横亘于某个事件(比如说一场战斗)所留下的那些只鳞片爪、扭曲失真的痕迹与事件本身之间的鸿沟。但这种跨越,这种与真实的直接关联,却只能发生于虚构的领域(即便并不必然如此):对于仅有蛛丝马迹和档案文献可凭的历史学家,这种做法从定义上便被预先排除在外。试图与读者交流沟通的那些以史笔绘成的画卷,通常都带着平庸的牵强附会,它们不过是一种业已褪色的真实之幻影,悄悄地去掉了历史学家这门职业与生俱来的限制。微观史选择了截然相反的路径:它接受这种限制,探索它对领悟真知所产生的影响(le implicazioni gnoseologiche),并将其转化为一种叙事元素。

这条路径在某种程度上已经为意大利评论家雷纳托·塞拉所预见。它出现在一篇撰写于1912年、在他去世后发表的短小精悍的随笔中,那便是《一群开往利比亚的士兵》(Partenza di un gruppo di soldati per la Libia)。在一封写给贝内代托·克罗齐的信中,塞拉提及,他的出发点,是托尔斯泰在《战争与和平》中表述的历史观念。

在后来被收入《历史学的理论和历史》的一篇随笔中,克罗齐拒绝了托尔斯泰的立场,认定它既荒谬又可疑:“任何时候,我们都知道那些重要性大到足以让人有所知的历史的全部”;因此,我们所不知道的历史,也就等同于“本有之事”的永恒幽灵。自嘲为“本有之事之奴”的塞拉对克罗齐坦率地指出,他觉得自己与托尔斯泰的立场更接近:“只不过,”他补充道,“我的这些困难是——或在我看来是——更复杂的。”

事实上,《一群开往利比亚的士兵》继承了托尔斯泰的反思(尽管并未指名道姓),但却朝着一个完全不同的方向发展了它们。士兵寄给家人的文字拙劣的信件,为了取悦远方读者而撰写的报纸新闻,某个不耐烦的上尉匆匆草就的战况报告,以及充满了对这些文献的膜拜之情的历史学家的再度创作:所有这些叙事,不管其本质特征如何,根据塞拉的解读,它们与真实之间的关系都存在很大问题。在一段逐渐变得急切甚至狂热的文字中,塞拉记录下了某种思想的跌宕起伏。这种思想围绕着一个悬而未决的矛盾命题而产生,矛盾的一方面,是“本有之事”的确定存在,而另一方面,则是对借助证据描述这种“本有之事”的可能性的怀疑:

确实有人出于善意,将文献设想为真实的表现……仿佛一份文献还能表现出与自身有异的别的什么东西一样……一份文献就是一个事实。这场战斗是另一个事实(其他事实的无限集合)。这两者不能成为一体……行事者为一事实。叙事者为另一事实……每一份证词,都只是对自身的见证;见证自身时刻,见证自身起源,见证自身意图,除此无他……我们对历史的所有批评,都隐含着一个概念前提,即真实历史和绝对真实的概念。记忆的问题必须被着手解决;不因其被遗忘,而因其成为了记忆。本有之事是存在的。

电影《战争与和平》(1966)剧照。

意大利微观史的特征

我是在20世纪80年代初,才读到了这些文字。但因着阿塞尼奥·弗鲁戈尼在比萨大学授课的机缘,它们的要义却在20多年前便为我所知。在《12世纪史料中的阿尔纳多·达布雷夏》(Arnaldo da Brescia nelle fonti del secolo XII, 1954)一书中,弗鲁戈尼表明了,每一份叙事材料的特定视角如何促成了对同一人物的不同呈现。今时今日,在我看来,弗鲁戈尼对实证主义学者幼稚可笑的组合艺术的嘲讽,其出发点便是塞拉的反实证主义论断(“每一份证词,都只是对自身的见证;见证自身时刻,见证自身起源,见证自身意图,除此无他”),并试图超越其产生的怀疑论后果。

我并不确定弗鲁戈尼是否知道《一群开往利比亚的士兵》。但在一部完全不属于同一类型的作品中,我却能清晰地感受到对此的全新解读(或再解读):这部作品,便是伊塔洛·卡尔维诺的《记一场战斗》(Ricordo di una battaglia, 1974)。塞拉写道:“记忆的问题必须被着手解决。”卡尔维诺从那里接过了讲述,尽管他经历的是另一场战斗:他试图在近30年后昭示出来的意大利内战(guerra partigiana)中的一个小插曲。一开始,每件事似乎都清清楚楚,触手可及:“我并不是不记得任何事情,那些记录仍在那里,藏在我的大脑灰质之中……”但是,“我并不是”这个否定式表述,却已经受到了怀疑的影响,而随着记忆(la memoria)逐渐被昭示,这种怀疑动摇了那些记录(i ricordi):“我如今担心的是,一旦某个记录(un ricordo)浮现出来,它就立即蒙上了一道不尽不实、矫揉造作、多愁善感的光,就像战争和青春通常所呈现的那样,它会成为以那个时代的风格讲述的一则故事,并不能告诉我们事情本身到底如何,而只是我们自以为自己看到和说过的那些东西。”记忆(la memoria)是否能消除我们对昔日自我之颠倒梦想的从中作梗,从而抵达“事”之本身(“本有之事”)呢?带着一丝苦涩的讽刺意味,这篇文章的结尾呼应了开头的虚假自信:“到目前为止,我所写的这一切,都帮助我意识到,关于那个早上,我几乎什么都不记得。”

《记一场战斗》的最后一句(“对一切的知觉,都方生方灭”)强调指出,我们与过去的关系是多么的靠不住。然而,“几乎”这个词(“几乎什么都不记得”)却也表明了,过去——尽管并非过去的一切——不是不可抵达的。对于从卡尔维诺那里获益匪浅的我来说,这个结论在主观上十分重要。但它也具有客观意义,因为这破除了当前加诸卡尔维诺身上的后现代主义作家的形象。他在《记一场战斗》中苦心孤诣的反躬自省,为我们留下了一个十分不同的形象,迥异于今时今日那个大行其道的怀疑主义乐天派的形象。

在一篇最近发表于《历史与理论》(History and Theory)的论文中,荷兰史学理论研究者F.R.安克斯米特(F.R. Ankersmit)指出,关注零碎片段而非更大的整体,是“后现代史学”最典型的表现。为了澄清自己的观点,安克斯米特用植物来作比(其渊源实际上可追溯至内米尔,或许还有托尔斯泰)。以往,历史学家研究的是树干或枝杈;他们的后现代传人则只研究树叶,也即过去的微小片段,而他们的研究方式是孤立的,不顾这些零碎片段所从属的更广阔的背景(枝杈和树干)。

安克斯米特坚持海登·怀特于20世纪70年代初提出的怀疑论立场,他对这种转向碎片的趋势青眼有加。在他看来,这表达了一种反本质主义(anti-essenzialista)或反基础主义(antifondazionalista)的态度,它将“史学最基本的后现代属性”昭示了出来:它是一种艺术活动,由此产生的各种叙事是不可等量齐观的。想要了解过去的雄心壮志业已消退:零碎片段的意义要在当下寻求,从而“令其构造可以适应现存的各种文明形式”。

安克斯米特列举了几本书作为这一史学趋势的范例,其中包括两本法国著作(埃马纽埃尔·勒华拉杜里的《蒙塔尤》和乔治·杜比的《布汶的星期天》),一本美国著作(娜塔莉·泽蒙·戴维斯的《马丁·盖尔归来》),以及一本并不存在的书(据说为区区不才所著的《微观史》)。

在过去十年中,乔瓦尼·莱维和我曾尖锐地批判过各种相对主义立场,其中就包括得到安克斯米特热忱认可的那种将历史书写简化至文本维度、剥除任何其他认知价值的立场。在最后一段典型的表述(关于M. Oakeshott、L. Goldstein和M. Stanford等结构主义史学理论家):“作为全部历史文本之复合指涉对象的过去,在史学辩论中并无一席之地。从史学实践的角度来看,这个被指涉的过去就其认识论意义而言,是一个无用的概念……我们所拥有的,就只是文本,而我们也只能用文本来比较文本”。

《马丁·盖尔归来》

作者: [美]娜塔莉·泽蒙·戴维斯(Natalie Zemon Davis)

版本: 海南出版社·理想国

2023年2月

这种争论,与我在前文中提到的对卡尔维诺(以及19世纪和20世纪小说)的借鉴,并不矛盾。在20世纪70年代末,被佛朗哥·文图里语含讥讽地定义为“含有添加剂的一种历史(una storia com additivi)”的微观史,是凭着某种实验态度将一群意大利学者凝聚在一起的,这种态度建立在一个深切的认知基础之上,那便是各种研究阶段,都不过是建构(costruite)而成,并非给定(date)。所有一切都是如此:确定研究对象及其相关性;在阐释范畴的同时运用这些范畴进行分析;证明的标准;将研究结果传播到读者时借助的风格和叙事模型。但这种对研究固有的建构环节的强调,是与明确拒绝怀疑论的种种意涵(也可以说是后现代的意涵)结合在一起的,而这种怀疑论,在80年代和90年代初曾普遍存在于欧洲及美国的史学界中。在我看来,意大利微观史的独特之处,必须向这一认知博弈中寻求。

皮耶罗·德拉弗朗切斯卡(Piero della Francesca),伽利略,某个19世纪皮埃蒙特地区纺织工社团,以及16世纪时的利古里亚山谷:这些随机选择的例子表明了,意大利的微观史研究既关注那些业已确立其重要性、甚至被视作理所当然的主题,也关注那些此前被忽略的、或是被贬入所谓低级浅薄之研究领域——比如说地方史——的主题。

这些研究从程式的角度看,共同点在于其对语境的坚持,这与安克斯米特赞赏的那种对零碎片段的孤立研究是截然相反的。但是,尽管伽利略在选择时不需要预设其正当性,我们却不可避免地会追问:为什么正好是那个社团?正好是那个山谷?在这些案例中,或明或暗地以某个可比较的维度作为参照,是不可避免的。佛朗哥·拉梅拉(Franco Ramella)的《土地与织机》(Terra e telai, 1984),奥斯瓦尔多·拉焦(Osvaldo Raggio)的《世仇与亲族》(Faide e parentele, 1990),这两者充分表明,对莫索山谷(Val di Mosso)和丰塔纳波那(Fontanabuona)这两个地区的深入研究,可以强迫我们以不同的视角来看待一些问题,比如原始工业和现代国家的诞生。

但是,对这些丰富研究结果之重要性的认识,依然是相当含糊的。正如我们已经看到的,一个研究对象被选中,原因可以是它的典型性(冈萨雷斯—冈萨雷斯),也可以是它的重复性和系列性(布罗代尔对于社会新闻的态度)。意大利微观史研究在面对比较的问题时,选择了一种不同的、在某种意义上甚至是背道而驰的路径:着眼于异常例外,而不是相似类比。这首先便意味着,假设那些最靠不住的文献可能隐藏着更丰富的内涵:爱德华多·格伦迪那句著名玩笑中所谓的“例外的常态”。

其次,还要像乔瓦尼·莱维在《无形的遗产》(L’eredità immateriale, 1985)和西蒙娜·切鲁蒂在《城市与行业》(La ville et les métiers, 1990)中率先垂范的那样,表明每一种社会构造都是不计其数的个体策略交互作用的结果:一个只有通过近距离观察才能重构出来的错综复杂的交织体。

正如克拉考尔已经预见到的,我们不能将在宏观领域中获得的研究结果自动转化到微观领域之中(反之亦然)。这种异质性的种种牵连后果,我们才刚刚开始认识到,而这种异质性既构成了微观史最大的困难,也是最大的潜力。

最近,乔瓦尼·莱维提及微观史时总结道:“这是一幅自画像,不是群像。”我曾打算这样做过,但却未能成功。回头看去,我作为其中一部分的那个群体的边界,以及我自身的边界,似乎都是变动不定的。我很诧异地发现,我没有读过的那些书,我根本不知其存在的那些事件与人物,竟然在我一无所知的情况下,对我产生了相当重要的影响。如果这是一幅自画像的话,那么,它的范本将是博乔尼(Boccioni)的那些画作,在其中,街道穿入了房屋,风景进入了人脸,外部侵入了内部,而自我是孔状的、能够被渗透的。

本文内容经出版社授权摘编自《线索与痕迹》,有删改,小标题为摘编者所加。

摘编 / 刘亚光

编辑/走走

导语校对/柳宝庆