年轻人最不缺的结婚条件,被取消了

顺应时代需求,简化手续流程的初心是好的,但户口簿并不是结婚这件事的决定性因素。这一事件让当代年轻人对结婚保持更为审慎的态度,这无疑是一种进步。作者 | 王阿姨编辑 | 詹腾宇题图 | 《小巷人家》

顺应时代需求,简化手续流程的初心是好的,但户口簿并不是结婚这件事的决定性因素。这一事件让当代年轻人对结婚保持更为审慎的态度,这无疑是一种进步。作者 | 王阿姨编辑 | 詹腾宇题图 | 《小巷人家》5 月 10 日,新修订的《婚姻登记条例》开始实施,其中婚姻登记实现 " 全国通办 "、结婚登记不再需要提供户口簿等新规定。近几天,第一批不用户口簿领证的年轻人已经在社交媒体晒出了新的领证流程,但更加便利的领证方式,但却引发了年轻人的集体 " 警觉 ",评论区流传最多的一句话是:" 宽进严出是诈骗 "。宽进,指的是领证变得更加容易,以前领证需要户口簿,现在可以绕过从父母那里拿户口簿这步," 私定终身 " 更容易;严出,对应的是 2020 年 1 月实施的《中华人民共和国民法典》新规定,30 天的离婚冷静期。

2025 年 4 月 21 日,湖北宜昌,市民展示新修订的《婚姻登记条例》及结婚证。(图 / 视觉中国)从实际操作上讲,现在结婚只需要身份证,而离婚需要申请—受理—冷静期—审查—登记五个步骤,结婚和离婚本身确实更加 " 宽进严出 " 了。但是不是 " 诈骗 ",可能需要从更多的角度来看待。

2025 年 4 月 21 日,湖北宜昌,市民展示新修订的《婚姻登记条例》及结婚证。(图 / 视觉中国)从实际操作上讲,现在结婚只需要身份证,而离婚需要申请—受理—冷静期—审查—登记五个步骤,结婚和离婚本身确实更加 " 宽进严出 " 了。但是不是 " 诈骗 ",可能需要从更多的角度来看待。 领证用户口簿,5 亿人都得 " 跑一趟 "中国的流动人口数量近十几年增速惊人。根据国家统计局 2021 年发布的第七次人口普查数据显示,中国人户分离人口 4.9 亿,这个数字比 2010 年高出了 88%。在 4.9 亿流动人口中,跨省流动人口就超过了 1 亿。也就是说,想要结婚,首先要回到户籍地,拿到户口簿,到当地民政局领证,再返回工作的地区,来回折腾至少两天,而且民政局周末休息,这就导致领证往往和请假挂钩。当然这并不是老家的民政局故意想折腾人,而是以前条件不允许。在很长的一段时间里,婚姻登记信息一直处于相对封闭的状态,必须要在户籍地办理才能有效避免重婚风险。即使这样依然难堵漏洞,此前就出现过一男子在 2015 年到 2017 年领了三本结婚证的新闻。从 2012 年起,婚姻登记信息的联网工作逐步推进,到 2025 年实现全国联网,今年才能实现无论身在何处,只需身份证就能无风险领证。

领证用户口簿,5 亿人都得 " 跑一趟 "中国的流动人口数量近十几年增速惊人。根据国家统计局 2021 年发布的第七次人口普查数据显示,中国人户分离人口 4.9 亿,这个数字比 2010 年高出了 88%。在 4.9 亿流动人口中,跨省流动人口就超过了 1 亿。也就是说,想要结婚,首先要回到户籍地,拿到户口簿,到当地民政局领证,再返回工作的地区,来回折腾至少两天,而且民政局周末休息,这就导致领证往往和请假挂钩。当然这并不是老家的民政局故意想折腾人,而是以前条件不允许。在很长的一段时间里,婚姻登记信息一直处于相对封闭的状态,必须要在户籍地办理才能有效避免重婚风险。即使这样依然难堵漏洞,此前就出现过一男子在 2015 年到 2017 年领了三本结婚证的新闻。从 2012 年起,婚姻登记信息的联网工作逐步推进,到 2025 年实现全国联网,今年才能实现无论身在何处,只需身份证就能无风险领证。

婚姻登记 " 全国通办 " 首日 多地新人预约登记结婚。2025 年 5 月 10 日,手持结婚证的新人在江苏省南京市建邺区民政局婚姻登记处拍照留念。(图 / 视觉中国)

实操问题解决之后,面临的是观念问题。过去想拿到户口簿领证结婚,户主(父母)同意是绕不开的一步,但身份证领证之后,理论上即使不经过父母同意也可以结婚,这也是此次新政质疑声最大的来源。年轻人对结婚用户口簿的执着,还是令人意外的,被上一代冠上叛逆之名的年轻人,在结婚面前意外地做了一回 " 想听父母话的孩子 "。在过去,想要结婚但无法说服父母的年轻人,往往会选择冒险 " 偷 " 户口簿,这也成了国内影视剧的经典桥段。但经常无法如愿,甚至有通过起诉父母来获得户口簿的尝试。

(图 /《小巷人家》)

在全国各地的法院信息里,这样的故事随处可见。比如 2021 年,江西上犹县的一位女性把父亲告上法院,原因是结婚前父亲向相恋四年的男友索要 10 万元彩礼,男友支付了 6 万元彩礼,剩余的 4 万元却因经济困难未能兑现,父亲因此拒绝将户口簿交给女儿,最终女儿通过起诉的方式要回了户口簿。一个反常识的现象是,不但父母要为子女的婚姻大事把关,子女在影响父母婚姻上也不遑多让。社科院的一项调查显示,我国 80% 的丧偶老人有再婚愿望,但其中真正进行婚姻登记的不足一成。其中子女的反对意见就是重要原因,通过藏匿父母社保卡、户口簿阻碍父母再婚的事情也并不少见。

(图 /《都挺好》)

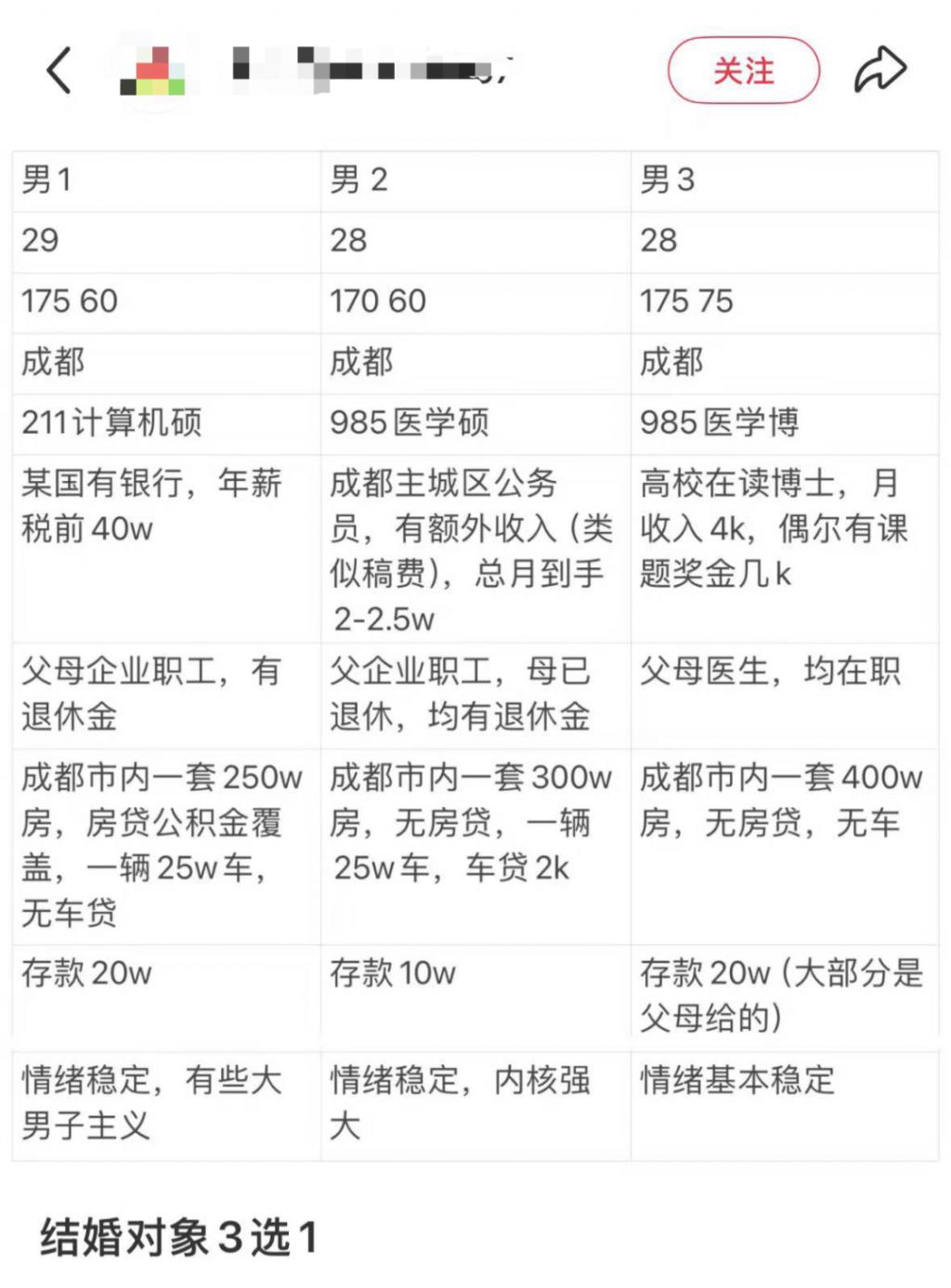

如果说父母干涉子女婚姻是为了让他们 " 过得更好 ",那么子女干涉父母婚姻,不少是出于财产或者面子的考量。无论孩子还是父母,都应该做自己婚姻的第一责任人,提前做足该做的准备。 中国人实现婚姻自由,其实才不到 100 年1950 年起,我国出台了《中华人民共和国婚姻法》,废除了包办强迫,实行婚姻自由、一夫一妻制。可以想象新法律推行遇到的震动和对抗,当时为了普法,还拍了不少电影,比如《儿女亲事》(1950)《妈妈要我出嫁》(1956)。在很长的一段时间里,自由恋爱都是奢侈品,故事里歌颂冲破桎梏的恋爱,年轻人也更向往自由的爱情。而 75 年过去,人们对婚恋的态度已经从歌颂自由,变成了恐惧自由。当下年轻人虽然更加开放,但在面对婚姻问题时往往趋向于保守。比如在某社交平台,虽然大家经常讨论不断变换的 "crush",但到了婚姻问题,但却经常发帖让大家帮自己 " 云相亲 ",比较经典的例子就是列举出自己和对方的条件、或者几位 " 候选者 "ABC 的条件表格,让大家帮自己拿主意。

中国人实现婚姻自由,其实才不到 100 年1950 年起,我国出台了《中华人民共和国婚姻法》,废除了包办强迫,实行婚姻自由、一夫一妻制。可以想象新法律推行遇到的震动和对抗,当时为了普法,还拍了不少电影,比如《儿女亲事》(1950)《妈妈要我出嫁》(1956)。在很长的一段时间里,自由恋爱都是奢侈品,故事里歌颂冲破桎梏的恋爱,年轻人也更向往自由的爱情。而 75 年过去,人们对婚恋的态度已经从歌颂自由,变成了恐惧自由。当下年轻人虽然更加开放,但在面对婚姻问题时往往趋向于保守。比如在某社交平台,虽然大家经常讨论不断变换的 "crush",但到了婚姻问题,但却经常发帖让大家帮自己 " 云相亲 ",比较经典的例子就是列举出自己和对方的条件、或者几位 " 候选者 "ABC 的条件表格,让大家帮自己拿主意。 社交媒体上,用 Excel 理性分析婚恋对象,正在成为一种潮流。(图 / 社交媒体截图)《2014-2015 年中国男女婚恋观报告》显示,在能接受闪婚的群体中,占比最大的其实是 70 后,90 后同意闪婚的比例反而最小。90 后对爱情是更谨慎的,而 00 后在谨慎的基础上更加现实,相亲跟学历同样内卷。《2022-2023 年中国男女婚恋观调查报告》中,00 后相亲的平均年龄只有 20 岁,比 90 后早了整整四岁。年轻人对婚姻、生育的审慎是一种理性的回归,也是对自我更加关注、对下一代更加负责的体现。学历越高、结婚率越低,这在全球都是共同的现象。无论结婚还是生子,都是选择了一条要接受挑战的道路,而做出选择的那一刻,就应该深刻意识到必须负起相应的责任,而不能用 " 水到渠成 " 的态度来面对。年轻一代在结婚这件事上的理性程度,实际上已经远高于父母一代。" 不需要户口簿 " 只能作为一个减少繁琐手续的措施,但这不意味着不通知双方父母,毕竟在这个 " 不想留下二本吻痕 " 的年代,家庭结构到个人学历都是不能忽略的。在法定结婚年龄上,中国男性 22 岁、女性 20 岁的规定在国际上属于较高的年龄行列,而这个年龄是在 1980 年修改婚姻法时规定的,在 1950 年的初版婚姻法里,规定的婚姻年龄是男 20 岁、女性 18 岁,结婚年龄提升两岁,和当时提倡晚婚晚育、计划生育的政策有关。

社交媒体上,用 Excel 理性分析婚恋对象,正在成为一种潮流。(图 / 社交媒体截图)《2014-2015 年中国男女婚恋观报告》显示,在能接受闪婚的群体中,占比最大的其实是 70 后,90 后同意闪婚的比例反而最小。90 后对爱情是更谨慎的,而 00 后在谨慎的基础上更加现实,相亲跟学历同样内卷。《2022-2023 年中国男女婚恋观调查报告》中,00 后相亲的平均年龄只有 20 岁,比 90 后早了整整四岁。年轻人对婚姻、生育的审慎是一种理性的回归,也是对自我更加关注、对下一代更加负责的体现。学历越高、结婚率越低,这在全球都是共同的现象。无论结婚还是生子,都是选择了一条要接受挑战的道路,而做出选择的那一刻,就应该深刻意识到必须负起相应的责任,而不能用 " 水到渠成 " 的态度来面对。年轻一代在结婚这件事上的理性程度,实际上已经远高于父母一代。" 不需要户口簿 " 只能作为一个减少繁琐手续的措施,但这不意味着不通知双方父母,毕竟在这个 " 不想留下二本吻痕 " 的年代,家庭结构到个人学历都是不能忽略的。在法定结婚年龄上,中国男性 22 岁、女性 20 岁的规定在国际上属于较高的年龄行列,而这个年龄是在 1980 年修改婚姻法时规定的,在 1950 年的初版婚姻法里,规定的婚姻年龄是男 20 岁、女性 18 岁,结婚年龄提升两岁,和当时提倡晚婚晚育、计划生育的政策有关。

(图 /《点燃我,温暖你》)

同为东亚的日本、韩国法定结婚年龄是 18 岁,不过在 20 岁之前申请必须有父母的同意,而在 20 岁之前也不能吸烟、饮酒——也就是说可以结婚,但是婚礼上不能敬酒点烟。而关于离婚冷静期,很多国家也有类似的规定,比如韩国和俄罗斯都有 1 到 3 个月的离婚冷静期,而英国的离婚冷静期更是长达 20 周,不过仅限于无过错离婚。纵观历史、旁观邻国,可以想见,未来我们在鼓励结婚上会出现更多的政策,取消户口簿限制只是一个开始,但要扭转结婚率、生育率下降的现状,还需要做更多的事情。 谈论结婚时,除了户口簿还能谈些什么今年两会,有政协委员提议将结婚年龄改到 18 岁。但如果真的下降到这个年龄,那高中抓早恋的老师遇到 18 岁的高三生,就 " 无法可依 " 了。谈论结婚之前,除了户口簿,还有很多值得谈论的话题,比如缺席的情感教育。关于当代年轻人社会生物钟的吐槽由来已久:十七八岁严禁早恋,甚至大学时期也是如此,但一毕业就被催婚,中间没有关于正确对待情感、认识婚恋的指引,全凭个人摸索。性教育更是如此。据《中国卫生健康统计年鉴 2023》的数据显示,2023 年全国出生人口总数为 902 万,但人工流产数量竟然达到了 967.2 万,其中 25 岁以下的女性数量就占了一半。比起催婚、催生,合理的性教育才是当务之急。结婚之前谈钱的部分,除了彩礼,需要关注的还有个人征信。2024 年,全国信用卡逾期半年未偿还信贷总额达到 1239.64 亿元,这个数字在 2010 年只有 88.04 亿,同比翻了十几倍。彩礼可能是几十万,但可能对方已经欠了几百万。在当下,干净的个人征信可以说是最好的 " 彩礼 " 了。除了做婚前体检、拉对方征信,当代年轻人需要 " 排雷 " 的地方还有太多,比如要不要签婚前协议、孩子跟谁姓、是不是妈宝、婚前 30 问、MBTI 是什么 …… 可谓事无巨细,需要耐心磨合。等把这些阻碍先扫清,再和父母谈也不迟。父母催婚,不代表一定会结婚。同样的,结婚不需要户口簿,也不代表大家在结婚这件事上就绕过父母了,毕竟父母还等着办婚礼的时候收回份子钱。

谈论结婚时,除了户口簿还能谈些什么今年两会,有政协委员提议将结婚年龄改到 18 岁。但如果真的下降到这个年龄,那高中抓早恋的老师遇到 18 岁的高三生,就 " 无法可依 " 了。谈论结婚之前,除了户口簿,还有很多值得谈论的话题,比如缺席的情感教育。关于当代年轻人社会生物钟的吐槽由来已久:十七八岁严禁早恋,甚至大学时期也是如此,但一毕业就被催婚,中间没有关于正确对待情感、认识婚恋的指引,全凭个人摸索。性教育更是如此。据《中国卫生健康统计年鉴 2023》的数据显示,2023 年全国出生人口总数为 902 万,但人工流产数量竟然达到了 967.2 万,其中 25 岁以下的女性数量就占了一半。比起催婚、催生,合理的性教育才是当务之急。结婚之前谈钱的部分,除了彩礼,需要关注的还有个人征信。2024 年,全国信用卡逾期半年未偿还信贷总额达到 1239.64 亿元,这个数字在 2010 年只有 88.04 亿,同比翻了十几倍。彩礼可能是几十万,但可能对方已经欠了几百万。在当下,干净的个人征信可以说是最好的 " 彩礼 " 了。除了做婚前体检、拉对方征信,当代年轻人需要 " 排雷 " 的地方还有太多,比如要不要签婚前协议、孩子跟谁姓、是不是妈宝、婚前 30 问、MBTI 是什么 …… 可谓事无巨细,需要耐心磨合。等把这些阻碍先扫清,再和父母谈也不迟。父母催婚,不代表一定会结婚。同样的,结婚不需要户口簿,也不代表大家在结婚这件事上就绕过父母了,毕竟父母还等着办婚礼的时候收回份子钱。

(图 /《逃避虽可耻但有用》)

至于广为流传的 " 宽进严出是诈骗 " 一说,恐怕没有一个诈骗会事先把 " 宽进严出 " 的规则提前告诉受骗者。事先知晓离婚有冷静期,对 " 宽进严出 " 感到恐惧,可能说明你还没有做好结婚的准备,正是这样的 " 预防针 ",让年轻人在结婚之前就知道,离婚并不是一件随意的事情。校对:严严;运营:嘻嘻;排版:两只羊