沙俄和苏联军队中的马刀和军刀

The following article is from 苏联的背影渐行渐远 Author 蓝莓白果果

马刀和军刀的区别

在很多俄罗斯和苏联的文学作品中,马刀和哥萨克恰西克军刀经常出现翻译错误。

比如,金人先生翻译的《静静的顿河》中,出现马刀一词时,准确地说,都应该是哥萨克恰西克军刀。

关于这一点,我在《静静的顿河》读书笔记中,也提到过。

因为马刀和哥萨克恰西克军刀样式不一样。

我在看电影《第一骑兵军》的时候,又发现了这个问题。

上图就是小说中提到的顿河哥萨克的军刀。

上图就是小说中提到的顿河哥萨克的军刀。注意:马刀和军刀不一样,在俄语中也不是一个词,马刀一般都带有护手。

下面是《静静的顿河》中的一个小段。

下面是《静静的顿河》中的一个小段。普洛果菲在头顶上挥舞着寒光闪闪的军刀,冲下了台阶。

众人哆嗦着,在院子里四散开。

在谷仓旁,普洛果菲追上了那个脚步沉重的炮兵 " 牛车杠子 ",挥起军刀,从后面把他从左肩一直劈到腰。

这里需要说明一下,顿河哥萨克的军刀刀刃长为 975 毫米,宽度为 36 毫米,手柄长度为 175 毫米,军刀重量能达到 3 斤。

一般来说,马刀的重量相对轻一些,刀刃弧度也比较大,主要功能就是劈砍。

手持马刀,要不是骑在马上,挥刀时借了马前冲之力,是不太可能将人劈成两截的。

军刀就不同了。分量重,刀刃也宽,还具有一定弧度,既可以刺,也可以砍。

哥萨克最基本的用刀方式就是从左到右进行斜线劈砍。

普洛果菲作为一名久经沙场的老兵,盛怒之下,一刀劈下去,直接取了 " 牛车杠子 " 的性命。

在十九世纪,军刀的大小和形状在许多方面都类似于马刀,因为它也有弯曲的刀刃。

在十九世纪,军刀的大小和形状在许多方面都类似于马刀,因为它也有弯曲的刀刃。然而,马刀有一个保护手的护罩,或者是横挡,而军刀则没有这个。

此外,两种刀的刀刃设计也有所不同:军刀尖不是很尖锐,重心更靠近刀刃末端,这肯定增加了劈砍打击的力量。

和马刀相比,军刀用途更广泛,骑兵可用,步兵也可以用。

便于攻击,也适合防御,而且军刀比马刀使用起来更简单一点,更便于训练新手。

于是,沙皇俄国的军队逐渐用哥萨克恰西克军刀取代了马刀。

而且,军刀通常也更长,最大长度达到 110 厘米,而马刀的长度通常不超过 88 厘米。

1881 年,沙俄部队重新装备骑兵的军刀,包括军官,也换成了哥萨克恰西克军刀。

当时使用的军刀比马刀轻,也没那么长,长度和马刀一样,也是 88 厘米。

一是,成本问题。 相比马刀,军刀结构没那么复杂,生产成本更低廉,在军队中大规模装备可以节省出大量资金。

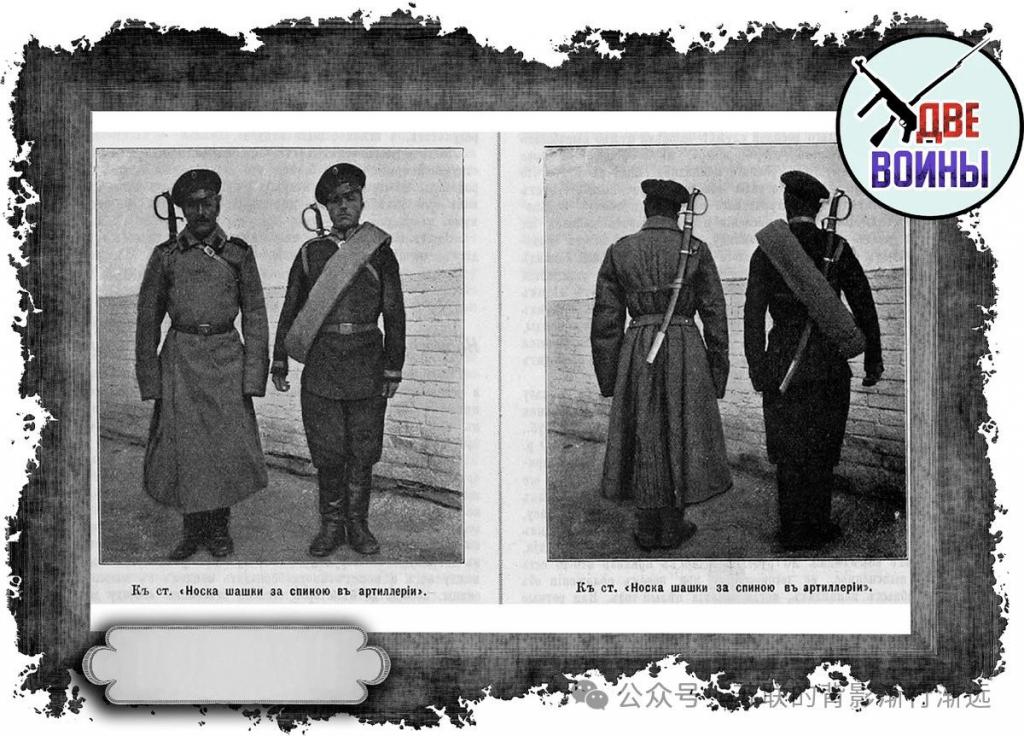

二是,佩戴更方便。 与马刀不同的是,军刀不是系在腰带上,挎着体侧,而是背在身后,这样可以迅速从鞘中拔出刀,有时候,就这几秒的优势可能会在战斗中发挥决定作用。

下面这张图佩戴的是马刀,但是马刀拔的时候,还是不如没有护手的军刀方便。

我这么说,是不是有点强词夺理的嫌疑?

三是,刀鞘问题。军刀的刀鞘一般都是木制的,夜里拔刀时不会有很大声响。

三是,刀鞘问题。军刀的刀鞘一般都是木制的,夜里拔刀时不会有很大声响。四是,训练问题。马刀训练需要的时间更长,而军刀的技术比较简单,不过就是那几招劈砍,掌握起来更快。

二战结束后,军刀和马刀一样,都失去了战斗作用,变成了礼仪用具,或者颁发的奖励。

二战结束后,军刀和马刀一样,都失去了战斗作用,变成了礼仪用具,或者颁发的奖励。今天,这些军刀和战马一样,只能在阅兵式上看到了。

这是我在另一篇文章中,也就是《捻军,一段被遗忘的历史》中写的关于反戴腰刀的介绍。

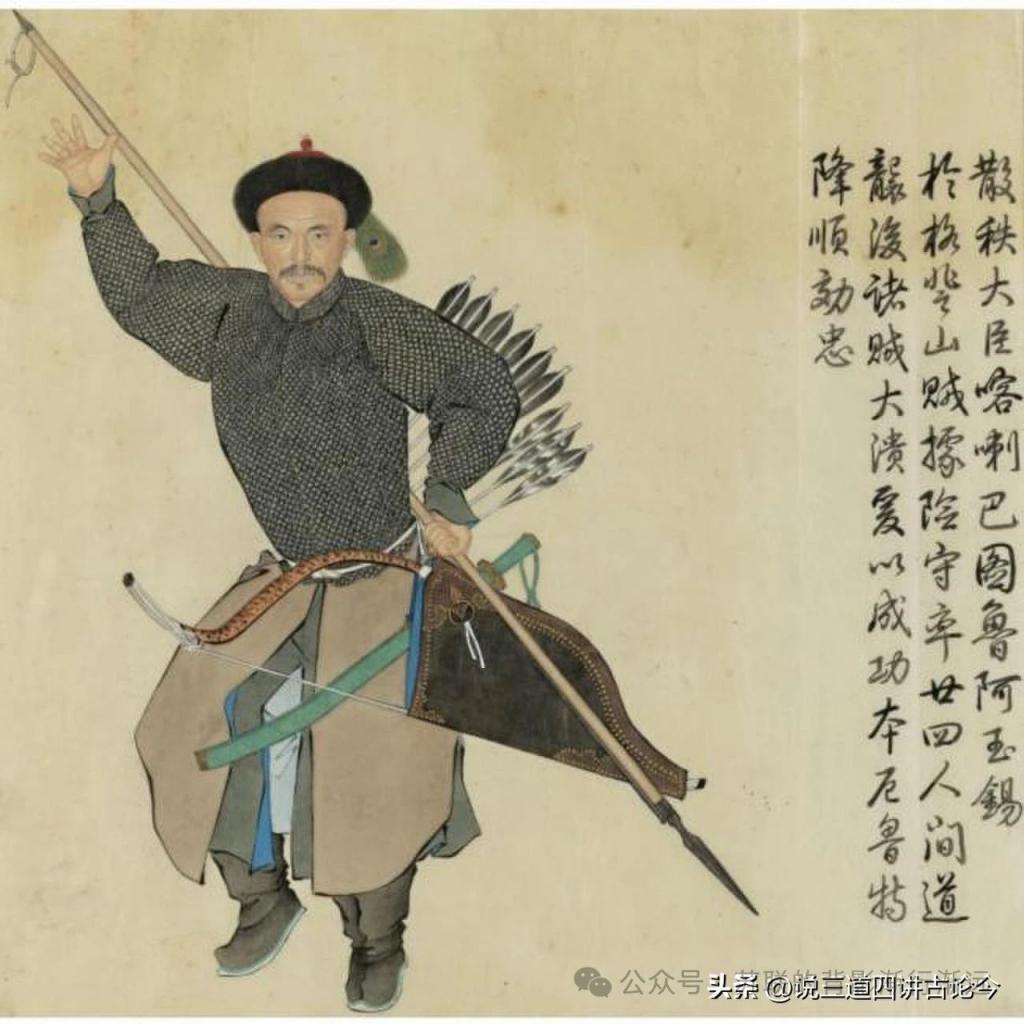

草原上的牧民都是将腰刀挎在身体左侧,刀柄向前,这样既方便上马,又利于右手拔刀,出刀也快。

草原上的牧民都是将腰刀挎在身体左侧,刀柄向前,这样既方便上马,又利于右手拔刀,出刀也快。草原牧民的弓箭主要是用来对付狼的,箭枝备得少,弓囊和箭囊全都背在身后,而弓箭是蒙古骑兵的主要武器,至少要携带两个大箭袋,全部都背在身后,还有一个小箭囊用来放置一些特制箭矢,挂在腰的右侧,弓囊和腰刀都佩戴在左侧。

蒙古骑兵的这种佩戴方法不上马时影响不大,一旦骑在马背上,当右手拔刀时,弓囊碍事,需要用左手扶住刀鞘,否则在颠簸的马背上拔刀,稍有不慎,很容易划伤胯下的战马。

马匹奔跑时,左手一般都在控制缰绳,根本腾不出手来。

如果反戴腰刀,骑在马背上时,刀鞘贴在大腿上,刀柄就到了屁股后面。只要右手一伸,就能很方便地从背后握住刀柄,一甩手就能拔出刀,直接攻击敌人。

清军的装备

清军的装备当与敌短兵相接时,拔刀越方便,出刀速度越快,活命的机会就越大。

这些都是骑兵长期作战,用生命和鲜血总结出来的宝贵经验。