恶灵学概要

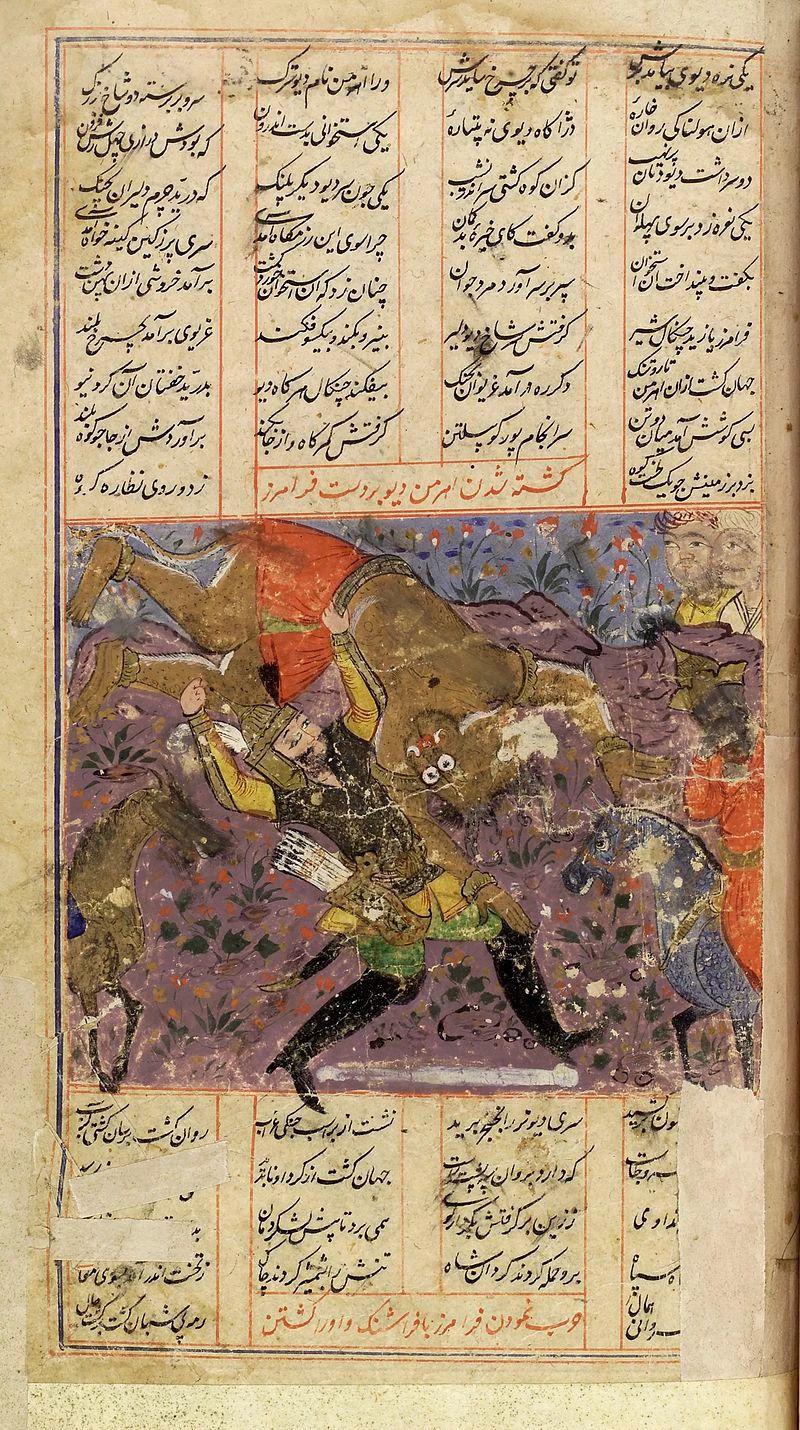

明清时期,一位身分不明的艺术家创作的驱魔图。© metmuseum

利维坦按:

Daimon这个希腊词汇十分古老,中文可以译作灵,魔,命运,精神,恶灵,邪灵,精灵,守护神等等,由于所指含义过于含混模糊,很难通过翻译清晰传达出该词汇的精髓。不过,在基督教语境下的Demon一词则较为清晰的指向了"恶魔"。本文开篇所引用的Daimon,为方便起见,都翻译为"恶灵",但考虑到其原初灵体的属性(亦善亦恶),其实也不尽准确。

在网易云音乐搜索【利维坦歌单】,跟上不迷路

夜晚:又一次,与死亡的夜间搏斗,房间震颤着恶魔般的交响乐团……

——引自马尔科姆·劳里(Malcolm Lowry)1947年的小说《火山下》

在20世纪70年代末我学生时代的巴黎,我最喜欢的散步路线之一是前往巴黎东缘那座奇妙的拉雪兹神父公墓。

这是一座小型城市般的墓园,布满纪念碑式的坟墓和地穴,坐落于一片郁郁葱葱的花园之中,长久以来已"容纳"了众多非凡逝者的遗骸:莫里哀、奥斯卡·王尔德、科莱特、萨拉·伯恩哈特、肖邦……还有吉姆·莫里森。莫里森的墓地总是我行程中的一部分,因为它是一个人群聚集表达敬意的场所,人们献上鲜花、字条。大门乐队这位传奇主唱的石雕头像在我开始造访时早已被完全凿除,如今只剩一块青铜铭牌,刻着他的名字、生卒年(1943–1971),以及一段希腊语墓志铭。"Kata ton daimona eaytoy"可被多种方式解读,比喻性地意为"忠于自己的精神",也可以字面理解为"忠于自己的恶灵"或"凭借自己恶灵的庇佑"。

那么,谁或什么才是吉姆·莫里森的"恶灵"呢?

© A Crow's View

早在莫里森生活的25个世纪前,柏拉图笔下的恶灵(daimons)类似于守护天使,是关注活人、在他们死后引导其前往冥界的灵体。早于柏拉图的荷马,在《伊利亚特》中就曾用"恶灵"来称呼奥林匹斯诸神。而"恶灵"也可指那些显著而往往令人生畏的自然地貌的守护者——高山、林地、洞穴与泉眼——这些超自然存在拥有神谕的能力。然而,在古希腊文化中,恶灵常常是阴险、敌对、危险的灵体,"邪眼恶灵"(baskanos daimon)便是其中著名一例。

这些矛盾的用法告诉我们,古代世界的恶灵是模糊不清的存在,它们拥有不同程度的力量,可以用来行善或作恶。这也是它们在《圣经》中所呈现的形象,在《马太福音》中,耶稣告诫门徒要"医治病人、复活死人、洁净麻风病人,并赶出恶魔"。这些"恶魔"(英文《圣经》中译作"demons")毫无疑问是有害的存在,因此当耶稣驱逐它们时,受害者也随之从痛苦中解脱。抹大拉的马利亚就是这样的一个例子:"耶稣曾从她身上赶出七个恶魔。"然而,这些恶魔也曾表现出与耶稣交流的能力:"他治好了许多患各种疾病的人,又赶出许多恶魔;不许恶魔说话,因为恶魔认识他。"

---

基督教《圣经》中的"恶魔"正是异教信仰中"恶灵"的降格产物,也是在罗马于公元4世纪皈依基督教之后,被取代的希腊-罗马宗教中的小神祇。从那时起,胜利的教会将这一整套古老的"众灵之乱"(pandemonium)归入黑暗势力。堕落天使、邪恶力量、诱惑者,这些恶灵如今被妖魔化为地狱生物,为黑暗之王——路西法、撒旦、敌基督、魔鬼——效劳。

《巨人抄本》(Codex Gigas)中撒旦的形象。该抄本又称"魔鬼圣经",是一部中世纪手稿,长达624页,重75公斤。© Creepy Folklore Wiki

面对这些超自然敌人,教会迅速部署了应对手段,基督教恶魔学这门实用科学由此诞生。但这并不意味着基督教是第一个也是唯一一个建立恶魔学词汇系统的伟大宗教。早在希腊人和罗马人之前几个世纪,甚至几千年前,古埃及人和巴比伦人就已经发展出对抗恶灵的各种技巧。事实上,世界上所有宗教都拥有自己的恶魔学分支,用以对抗内在的魔性。

"恶魔学"(demonology)——即"关于恶灵的学科"——始终包含两方面内容:一为理论,二为实践。若要有效对抗敌人,首先必须了解其本体、在人间的帮凶、伪装与诡计。我这里使用单数,是因为在世界诸多宗教传统中,这些恶灵大军往往受控于某位邪恶化身,是善神或神明的劲敌。这支"众灵之乱"与其主宰之间的关系被设想为多种形式。通常,恶灵仅是变化多端、数量压倒一切的群体,能降下自然灾害与瘟疫,使人类陷入疯狂、疾病与死亡。

尼泊尔,1540年,恶魔附身。© Wellcome Trust/Wellcome alpha1937

但在某些情况下,恶灵被设想为一支具有等级制度的组织,其结构仿效人类机构或神祇体系。对于中世纪天主教的僧侣们而言,恶灵之军的组织仿佛复制了他们自身的等级体系。正如善天使依据职责与等级进行排列,恶灵也是如此:我们的主教对映他们的主教,我们的院长对应他们的院长,我们的修道长对应他们的修道长,依此类推。有时,"众灵之乱"被构想为军事体系,例如五世纪道教文献《太上洞渊神咒经》就描绘了由将军、小官、骑兵、步兵、弓箭手、间谍和刽子手组成的魔军指挥系统。

《列王纪》中的插图,阿胡拉·马兹达杀死阿里曼。© wikipedia

前伊斯兰时期波斯的祆教徒(琐罗亚斯德教)则认为,每一位象征"真理"的天使都对应着一位象征"谎言"的黑暗恶灵,至高善神阿胡拉·马兹达(Ahura Mazda)与大恶魔阿里曼(Aryaman)对峙。早期佛教的恶魔学著作《孔雀明王经》将其恶灵设想为一个贵族家庭的成员:家主与女主、儿子与女儿、内侍、侍女及男女性侍者。千百年来,印度教的魔界则一直由某位强力密宗神祇——"灵体之主"或"灵体之母"——所统治。除非通过各种供奉向其致敬,否则他们将纵容手下残害无力反抗的人类,尤其是婴儿。可一旦满意,他们就会转而成为那些曾被他们施害之人的强力守护者。同样,在前述道教著作中,诸天神明亦可强迫魔王与魔将清洗并毁灭自己麾下的亿万灵体。

基督驱魔,出自《贝里公爵的豪华时祷书》(Les Très Riches Heures du duc de Berry)。© Wikimedia

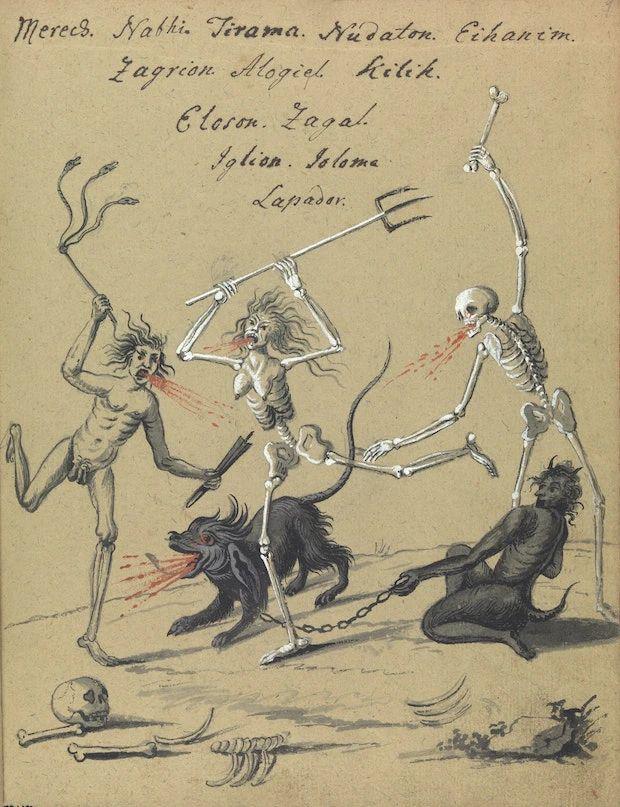

实践性的或应用性的恶魔学——即对抗恶灵的策略——大致可分为两类,我们可以称之为"胡萝卜"与"大棒"策略。第一类正如上述:借助强力恶灵来约束其下属,即那些造成各种人类疾苦的小鬼。而更常见的则是"大棒"策略:对附体恶魔或其人间代理的正面交锋。这通常包括两个步骤,始于审讯。恶灵往往借人类施恶,不论是受害者还是主动合作者,如女巫、异端与外族人。无论何种情形,首先都需识别附体之魔。这正是宗教审判官-驱魔师的任务,他会通过哄骗、强迫与威胁的混合手段,逼迫恶魔吐露其名。然后便是驱魔仪式,这是一场暴力过程(若涉及女巫,常伴有酷刑),最终恶魔会自口或肛门被驱逐体外。附体与驱魔的戏剧性场景,曾在无数艺术作品中被描绘,从尼泊尔中世纪的手稿到法国的时祷书。

《恶魔学与魔法纲要》(Compendium Of Demonology and Magic)中的插图,约1775年。© The Public Domain Review

不过,这并非全部真相。因为通常只有那些内在的附体恶灵才可能"恶魔化"。若以适当方式接近,山泉、河流、神林等守护者——如柏拉图笔下的恶灵,或古地中海世界的各类神谕灵体——往往展现出仁慈的特质,因此常被有求之人所祈请。精灵、巨魔、地精、山林女神与侏儒,这些都是所谓的"土地精灵",自然环境中的灵体。

于是,当面对教区居民顽固地继续前往异教圣泉汲水疗伤时,曾肩负与恶魔对抗使命的中世纪教会不得不屈服于民间习俗。直到今天,整个地中海世界依然遍布着上千座泉眼与水池,表面上奉献给各种圣徒与圣女,实则正是昔日邪灵与仙女的延续,只不过披着一层基督教的外衣。

法国埃斯库尔斯(Escource)的圣吕斯喷泉。© 作者供图

法国加罗斯(Garrosse)圣母院。© 作者供图

在印度教与佛教盛行的南亚地区,人们采取了类似的策略,将山脉、森林神林与水池的古老灵灵守护者称为神灵(devatas)、夜叉(yaksha)或罗刹(rakshasa)。这些可能具有危险性的灵体通常通过崇拜、授予从属保护神的地位而被安抚甚至驯化。在佛教经典中,这种适应经常被描述为"皈依体验"。

在佛陀"本生故事"之一的《本生经》中,就讲述了这样一个转变:一位树林水池的守护者,得到夜叉之王授权,可以向来池边饮水的人提出一系列关于"夜叉法"的问题——若答不上来,就会被他吃掉!佛陀乔装前来,成功回答了水灵的所有谜题,使水灵深受感动,皈依了佛教的正法。

印度尼西亚爪哇岛婆罗浮屠的诃利帝母雕像(约公元824年)。© Patrick Young

这些南亚的恶灵中,许多最终被纳入了主流宗教的神谱体系,有些甚至成为强大的救世人物。一个广为人知的例子是名为诃利帝母(Hariti)的女妖,意为"婴儿掠夺者"。她以吞噬数百名儿童而臭名昭著,后来被佛陀说服改邪归正,转而成为她曾经迫害的儿童的保护者。

现在藏于大英博物馆具有犍陀罗风格的诃利帝母像,守护着婴儿。© wikipedia

她的形象遍布佛教世界,从中亚到日本和印度尼西亚,无一例外地表现她被婴儿包围——婴儿或被她抱在怀中,或在她乳房旁依偎,或在她脚下玩耍。根据印度中世纪的一部经文,一位名叫诃利枳舍(Harikesa,意为"红发者")的夜叉王子也经历了类似转变。他放弃了自己的恶魔行为,皈依湿婆,成为大神麾下众神使的领袖,并被任命为恒河圣城瓦拉纳西主庙的守护者。

---

与西方世界的同类恶灵一样,亚洲的恶灵充满歧义,时而善良,时而恶毒,时而强大,时而脆弱,时而富有人性,时而疏远超然,时而属于地界,时而游于空中,时而静止不动,时而转瞬即逝。最令人着迷的是,在从冰岛到日本的广袤欧亚大陆上,这些恶灵之间似乎彼此相似。这些相似性可以归因于两个主要因素。

第一个、也是最显而易见的因素,是公元前4世纪亚历山大征服之后,丝绸之路成为了恶灵学传统的信息高速公路。在这条路线上,恶灵学知识的传播大多独立于任何既定宗教的直接影响,原因在于:恶灵一直比神灵更易流动。我在此所说的"恶灵的流动性",并非指恶灵自身的行动能力,而是指人类为了从恶灵处获得利益或解除痛苦而进行的活动。操控或与恶灵交易,从来不需要一个复杂的信仰体系或神职制度:所必需的只是有效的技术。仪式手势、无语义内容的言语行为(如咒语)、无声的能量物质(如水晶、草药、动物器官)以及人造器具(如护符等),正是人类专职者数千年来提供给其客户的手段。而丝绸之路沿线的集镇,便是这些恶灵学服务、器具与知识的交换中心,士兵、水手、商人、僧侣与术士在此进行专业交易。

在某些情况下,我们甚至能看到恶灵原名在异域语境中被保留下来,比如5至6世纪的两部文献——分别来自中国南方与阿富汗北部,都提及了南亚的罗刹。第一部即前述的道教文献《太上洞渊神咒经》,将其所称的罗刹(Rakkhasa的汉语音译)与众多中国本土的鬼怪并列。另一件发现于4000公里之外的摩尼教护符,其铭文将罗刹与夜叉与波斯的peri(仙灵)与druj(邪灵),以及"黑暗之偶像与邪恶之灵"归为一类。该护符文称,这些灵体将被主耶稣基督与天使米迦勒、色拉尔、拉斐尔、加百列等的力量驱逐。

斯里兰卡西北海岸的曼泰(Mantai)是地中海世界与南亚及东亚之间海上贸易的重要港口,在此曾发生一例惊人的恶灵学交流,这次交流甚至涉及一整套神话体系。大约公元6世纪,一位名叫摩诃那摩的佛教僧人撰写了《大史》(Mahavamsa),即该岛的"伟大编年史"。第六章讲述了一位名叫毗阇耶(Vijaya)的印度王子遭遇海难,与部下漂流至此,派遣一支侦察小队进入岛内探索。他们首先遇到了乔装打扮的毗湿奴神,毗湿奴给了他们护身符穿在身上。接着他们跟着一只母狗来到池塘边,发现一个名叫鸠婆娜(Kuvanna,意为"丑女")的女夜叉,伪装成佛教比丘尼,坐在树下纺线。她迅速诱捕了这群人,意图将他们吃掉,却因为他们佩戴了护符而未能得逞。随后毗阇耶出现,判断形势,威胁要杀死这位女夜叉,除非她放人。她照办了,接着设宴款待众人,最后化作一位美丽的16岁少女,将王子带入她华美的床榻。当天夜里,她又指引毗阇耶如何战胜统治岛屿的夜叉军团。最终,她因背叛族人而被夜叉们所杀。

毗阇耶王子的加冕,阿旃陀石窟第十七窟壁画。© wikipedia

对任何熟悉荷马史诗《奥德赛》的人来说,这段情节与英雄尤利西斯与喀耳刻(Circe)的遭遇几乎完全相同。喀耳刻是位女仙,其侍女被描绘为"泉水、林地与流入大海之圣河之子"。尤利西斯一行在她的岛上遇难,派出侦察兵进入她的山顶大厅,大厅四周围绕着狼与狮,这些猛兽因服用了她的药物而如犬般驯服。喀耳刻正织着一幅巨大的挂毯。她热情款待他们,但给他们的食物中却含有能使人变成猪的药,他们被关进了猪圈。尤利西斯得知此事,前去营救,途中遇到赫尔墨斯,他赠予他一种对抗喀耳刻毒药的解药。尤利西斯制服了喀耳刻,并威胁她,除非她释放他的手下并将他们恢复人形,否则就要杀死她。她照做了。之后设宴款待,并与他同床共寝。一年后,她为尤利西斯指点回归故国的旅程。

《喀耳刻与尤利西斯的朋友们》,布里顿・里维埃(Briton Rivière),1871年。© MeisterDrucke

相隔1300年与两个世界,这两则故事几乎完全一致。女性恶灵在圣域中起初威胁入侵者,随后被英雄征服,献身于对方并施以宽恕。随贸易之风传播的古希腊史诗中的致命而魅惑的仙女,千年之后在南亚转化为夜叉。

---

也正是在这条贸易路径上,镜占术这一恶灵学技术被从北非传入中国。最早的记载出现在公元3世纪的埃及手稿中,此术始终涉及三者:一名儿童、一位成人,以及一位恶灵。儿童作为媒介被令凝视某种反光表面——镜子、浮有油的水碗、磨光的兵器刃面等——借此恶灵显现。站在孩子身边的成人念咒召唤恶灵进入其内,再向其传达关于某事或未来事件的提问,恶灵通过孩童之口回答问题。

此技术传播迅速,可见于3世纪的琐罗亚斯德铭文,以及波斯萨珊时期的犹太塔木德资料;印度、中国、日本与西藏的7至12世纪佛教、印度教、耆那教、道教文献中亦有记载;也见于1159年英国教士索尔兹伯里的约翰(John of Salisbury)的《政教合一》(Policraticus),以及中古及现代北非的犹太、穆斯林与埃塞俄比亚文献。公元8世纪初由梵文译成中文的《祕要法经》中所载指令,与公元3世纪埃及手稿几乎完全一致:

"于不动明王前,法师清净地面,焚帕提亚香。取镜置于像心,持咒不断,使一童子或童女观镜。问其所见,童子当即能言所欲知之事。"

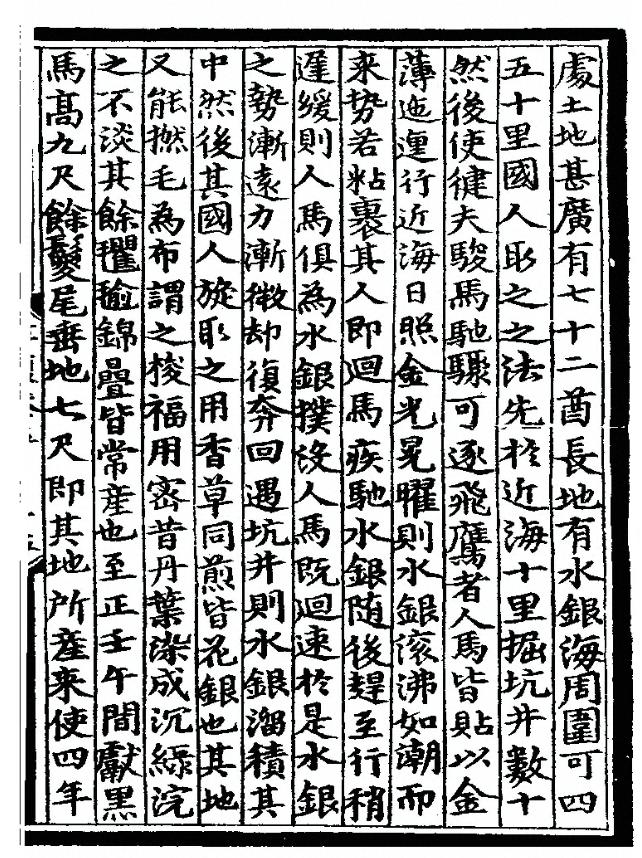

另一个跨越整个欧亚大陆的恶灵学交流实例,关涉地热喷发:沸水矿泉、气体喷口、火山、石油渗漏等。因此,我们在三部炼金术著作中看到几乎一致的关于"获取水银"的说明。约公元800-1000年间的叙利亚文版《帕诺波利斯的佐西姆论说》中记载如下:

"在极西之地,锡(zws,字面意为‘宙斯’)所在地,有一泉水喷出,可以将宙斯像水一样拉上来。当地人见其将溢出,即令一位绝世美貌的处女赤身裸体立于前方凹地之中,引宙斯为其所惑。宙斯奔涌而至,意欲占有她。但她奔跑极快,旁有青年执斧伺机。宙斯逼近之际,青年即猛击之,使其坠入深穴,自凝结为实体。人们将此zws切割加以利用。"

约两至四百年后,梵文著作《药性光明甘露器》中,亦有类似记载:

"喜马拉雅以西,有一名为‘山之王’的美峰。其近处有‘水银勇士’具身居于一圆井中。一美丽少女,骑名马至此,俯视井中后迅速离去。水银勇士随即奋起,向四方溅落。今有一圆形大地,为其所激荡,方圆十二由旬。井中土经升炼,乃真杀病之剂。"

《存复斋文集》中,《异城说》关于水银海的记述。© shidianguji

不到一世纪之后,中国元代的朱德润在《存复斋文集》(1347)中记述:

"……备言其域当日没之处,土地甚广,有七十二酋长,地有水银海,周围可四五十里。国人取之之法,先于近海十里掘坑井数十,然后使徤夫骏马驰骤可逐飞鹰者,人马皆贴以金薄,迤行近海,日照金光晃曜,则水银滚沸如潮而来,势若粘裹,其人即迴马疾驰,水银随后赶至,行稍迟缓,则人马俱为水银扑没。人马既迴速,于是水银之势渐远,力渐微,却复奔回,遇坑井则水银溜积其中,然后其国人旋取之,用香草同煎,皆花银也。"

三者均将水银描绘为一位恶灵,自其"井"中因欲望或愤怒奔出,追逐人类入侵者。唯有在其力耗竭之后,方可转为物质形态,即用于炼金术的"水银"。这些记载实为一种更广泛神话母题的变体,这也引出解释这些欧亚恶灵惊人相似性的第二个因素——这就是"单一起源说"(monogenesis),即一套神话体系的共同祖先。在此例中,该神话系统可追溯至印欧语系,其成员包括古代的梵语、拉丁语、希腊语、凯尔特语、斯拉夫语,乃至现代的罗曼语、日耳曼语与印度语。

根据这一观点,这些印欧语系成员语言的词汇之所以相似,是因为它们都可以追溯到6000多年前生活在高加索地区的民族所说的一种祖先语言。之后,随着这些民族在几个世纪乃至几千年间迁徙至亚洲和欧洲大陆,他们携带着"原始印欧语",而这种语言又在与其他民族接触的过程中逐渐被其他语言影响而发生变化。这就是为什么,例如英语中的"mother"一词与现代德语中的Mutter、拉丁语和希腊语中的mater/meter、梵语和古波斯语中的matar、西班牙语和意大利语中的madre、爱尔兰语中的mathair,以及塞尔维亚-克罗地亚语中的mati等词极其相似、却又并不完全相同的原因。

《圣安东尼的折磨》(1488年),米开朗基罗作品,描绘圣安东尼遭受恶魔袭击的情景。© wikipedia

语言是人类思想、文化、想象力和实践的载体,因此也就顺理成章地可以推断出,当祖先语言使用者不断深入欧亚大陆时,他们也一同携带着一种"原始印欧神话体系",其中包括关于恶灵的神话。这些神话聚焦于各种类型的地热喷发现象,在公元前1500年之前的梵语和古波斯语文献中已有记载,并在从罗马到爱尔兰、法国、希腊、土耳其、英格兰、巴基斯坦和阿塞拜疆的古代、中世纪和现代记述中反复出现,通常包含以下所有或大部分主题构成:

一个地下恶灵(1)具现为一种不稳定的火成体,沉浸在一种"活水"之中(2);他通常与马有关联(3);在某人(或某群人)或某位女性(5)靠近或侵犯他的住所时,被某种挑衅行为(4)所激怒;他随后自水池、井口或地下深处喷发而出(6);以腐蚀性、炽热、超高温或剧烈挥发的形态(7)追赶入侵者,对其进行致盲、致残、溺毙,甚至杀死(8)——有时还会毁灭整个地区;这一前进中的火成液态恶灵可通过沟渠或壕沟加以控制或引导(9),在某些案例中被引流回其原初之所。

这些资料说明了什么?几千年来,随着人类跨越欧亚大陆迁徙,他们也携带着内心的恶灵同行;当他们来到一个陌生的地方时,他们会认出那里的远古地景中早已存在的恶灵。当各大宗教的神祇初现时,他们降临的是一个早已为恶灵所占据的世界。这些恶灵至今依然与我们同在,在数字环境中不断变形演化:邮件恶魔(mailer-daemons)、网络喷子(internet trolls)、以及无数"机器中的幽灵"(ghosts in the machine)……

文/David Gordon White

译/tamiya2

校对/tim

原文/aeon.co/essays/the-many-lives-of-eurasian-daimonology

本文基于创作共享协议(BY-NC),由tamiya2在利维坦发布

文章仅为作者观点,未必代表利维坦立场

加星标,不迷路

往期文章:

☟