RAT-52航空鱼雷

以下文章来源于鲤鱼的武备志 ,作者天空飞过一条鲤鱼

本来 5 月份不打算更新,在俄语社区闲逛的时候,看到一个很冷门的内容,讲了俄国鱼雷的发展历史,从最早的 45-12 鱼雷到 RPK-2 潜射反潜鱼雷,虽然收录的不全面,但都是中文互联网没人写过的内容,然后我就突然来了兴致

我就随便挑了一个看上去好像很厉害的东西,本来想长话短说的,但我这人有个毛病,只要开始写就容易刹不住车,什么内容都想要,啥都舍不得丢,一动笔就根本停不下来,一个不小心又变成长篇了

历史铺垫:

俄国人装备的第一种具备实战价值的鱼雷,称为 45-12,其中 45 表示鱼雷直径 450mm,12 指的是 1912 年,

这种鱼雷源自意大利海军装备的白头鱼雷 1906 年型,俄国向意大利造船厂订购了 250 枚,但实际只交付了 24 枚,然后一战就爆发了

显然,对于俄罗斯帝国海军来说,区区 24 枚鱼雷是完全不够用的,但从意大利到俄国路途遥远,远水解不了近渴,所以现在俄国海军需要解决的头等问题是实现鱼雷武器的自给自足,主持国产替代工作的是下面这个大胡子:

尼古拉 · 伊万诺维奇 · 季霍米洛夫(Nikolai Ivanovich Tikhomirov),1859 年 11 月出生于莫斯科,1930 年 4 月 28 日病逝于列宁格勒,化学家兼发明家,1894 年起为俄罗斯帝国海军效力,专门研究水雷、鱼雷和舰炮使用的炮弹

当时的鱼雷从推进方式上分为冷动力和热动力两种:前者使用压缩空气或者盘绕的铜线驱动,典型代表是布伦南鱼雷,缺点是射程较短航速偏低;后者使用液体燃料加热蒸汽,驱动蒸汽活塞或者蒸汽涡轮机,航程和速度都有明显的提高

俄国人自己也明白热动力的技术路线未来应用前景更广阔,但沙皇俄国面临的现实问题是缺乏对鱼雷气缸和动力涡轮的精密加工能力,

又是孱弱的工业能力拖了后腿,表面上看,好像陷入了一个无解的死循环:要解决鱼雷国产化的问题就得解决鱼雷动力系统的问题,可对于沙俄的工业基础来说,研制鱼雷发动机属于超纲的内容

传统的内燃机路线走不通,所以季霍米洛夫决定剑走偏锋:使用硝酸和松节油作为动力,给鱼雷安装一台液体火箭发动机来代替螺旋桨

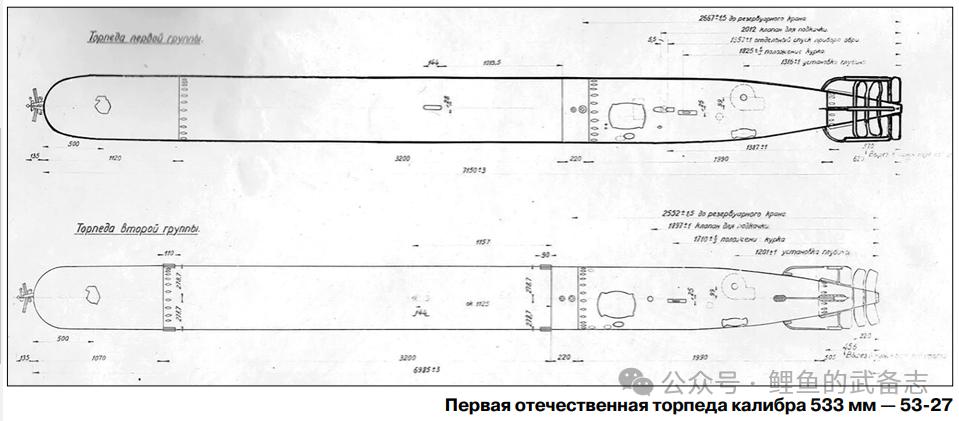

为此组建了燃气动力学实验室(Gas Dynamic Lab,缩写 GDL),专门研究以火箭为动力的鱼雷,但是他的研究还没有来得及出成果,沙俄就无了,新成立的苏联以发展重工业作为基本国策,在重工业的加持下困扰了沙俄多年的鱼雷发动机问题得到了解决,同时,季霍米洛夫作为少有的海军武器研发人才,在新政府中被留用,在 1918~1939 年的 20 年间战期中,他主持设计了 53-27 舰用鱼雷

53-27 舰用鱼雷,主要装备于驱逐舰和鱼雷艇,图片中这艘是 D-3 鱼雷艇,后来被 G-5 鱼雷艇取代

53-27 型鱼雷作为苏联第一种自研鱼雷,由于受过良好教育、能完全看懂工艺图纸的技术工人较少、组装作业流程存在不规范操作、装配公差比较大,这体现在使用过程中,就是同一生产批次的鱼雷在可靠性、航程和航速上都存在较大差异,缺乏品控上的一致性,少数鱼雷甚至还存在自爆风险

由于 53-27 鱼雷不堪使用,苏联于 1932~1934 年间向意大利两家造船厂分别采购了两种不同口径的鱼雷:阜姆造船厂制造的 450mm 航空鱼雷和那不勒斯造船厂制造的 533mm 舰用鱼雷,以帮助俄国建立标准化的包含鱼雷设计、生产、装配的全套作业流程

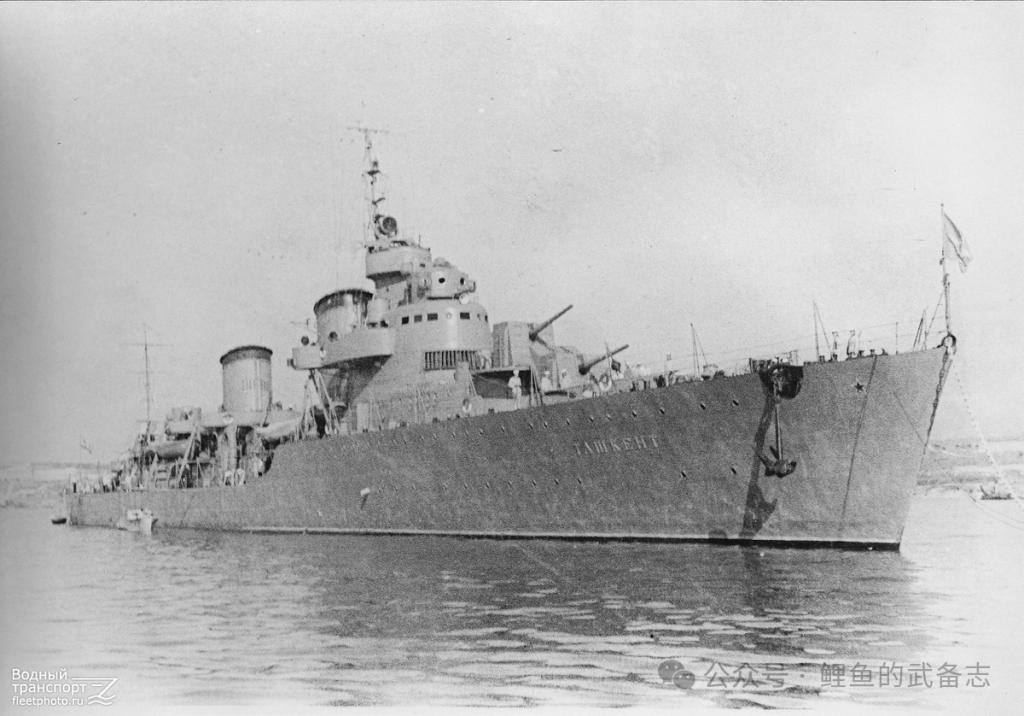

在那不勒斯造船厂制造的 " 航海家 " 级驱逐舰后来也成为苏联塔什干级驱逐领舰的仿制母版,墨索里尼上台后,苏联与意大利关系恶化,最终只建成了塔什干号一艘

塔什干号驱逐领舰,塔什干的名称来源于当时乌兹别克苏维埃社会主义共和国的首都

根据那不勒斯造船厂 533mm 舰用鱼雷仿制的型号被称为 53-38 型鱼雷;而 450mm 航空鱼雷的仿制型号称为 45-36 鱼雷

其中 45-36 的技术路线又分化出了三条分支:用于低空投掷的鱼雷 45-36AN 和高空投掷的鱼雷 45-36AVA,还有安装了鱼雷入水稳定器的 45-36AM

低空投掷型 45-36AN 航空鱼雷,背景中是一架伊尔 -4T 鱼雷轰炸机,鱼雷航速 39 节,投放鱼雷时对载机的高度限制为 15~55 米,速度限制 300 公里 / 每小时

高空投掷型 45-36AVA,照片摄于 1941 年,鱼雷尾部多了一个泪滴型的减速伞包,投放高度提升至 4000 米,速度限制放宽到 350 公里 / 每小时

安装了入水稳定环的 45-36AM

根据二战中的鱼雷使用经验,结合太平洋战场鱼雷攻击机的实战案例,苏军基于大数据模型推导出来的结论是:低空投掷和高空投掷的鱼雷命中率差异不大,以 45-36AVA 为代表的高空投掷鱼雷还能显著提高发射母机的生存概率

以这个稍有偏颇的结论为基础,战后苏联航空鱼雷的发展路线直接被带偏了,既然投弹高度对命中率的影响不大,那为啥一定要使用低空投雷的战术呢?既然高空也可以投雷,那为啥不干脆设计一款专门适应中高空投掷战术的鱼雷呢?刚好有这么一个人正在从事这方面的研究,就是下面照片中这位:

格里高利 · 雅科夫列维奇 · 迪隆(Grigory Yakovlevich Dillon),1908 年出生于维尔纽斯(现在立陶宛的首都),他的父亲 1895 年毕业于圣弗拉基米尔大学,后来举家搬迁到维尔纽斯省成为一名放射科医生,一战时作为随行医护人员加入了俄军,当德军于 1915 年攻入维尔纽斯时,全家被疏散到了白俄罗斯境内的博布鲁伊斯克市(Bobruisk),1916 年由于前线俄军崩盘,又撤往莫斯科,从此在莫斯科安顿下来,1917 年十月革命后,他父亲作为难得的放射科专业医师,有统战价值,加之革命之初由于各种基本生活物资供应不足,很多党员存在营养不良和身体健康问题,将沃罗涅日大学改造为临时医院,更名为 " 第一共产主义医院 ",而迪隆的父亲成为其中 X 射线部门的负责人

1802 年创立,最初名为沃罗涅日州立大学,1917 年革命后,临时改造成医院,为布尔什维克党员提供基本的医疗保障服务,1930 年改制为临床医学院,更名为 " 以尼古拉 · 尼洛维奇 · 博登科命名的医学专科学院 ", 校徽样式如下:

尼古拉 · 尼洛维奇 · 博登科(Nikolai Nilovich Burdenko),1876 年 6 月 3 日 ~1946 年 11 月 11 日,俄罗斯外科医生,神经外科的创始人,建立了世界上第一个神经外科研究所,苏俄内战中自愿加入医疗队救助伤员,战后总结经验创立了苏联军队卫生条例、战场救护制度并培养了第一批职业军医,1937~1946 年间担任苏联红军首席外科医生,苏联医学科学院第一任院长,苏德战争爆发后,这套战场救护制度经受住了战争考验,红军伤员的生还率提高到 72.5%,至少有 1050 万红军战士在经过医疗救护后重新回到了前线,这个老爷子算是把自己的一辈子都奉献给了苏联,但还是晚节不保,1944 年 1 月 16 日,由于在卡廷森林屠杀战俘的事件被曝光,苏联被迫组建了以博登科为首的法医调查团,得出的结论当然是对苏联有利的,但国际刑事法庭对此结果不予采纳,理由是这个调查团全部由苏联人组成,缺乏中立性,博登科也被质疑在这个过程中协助苏联当局做了伪证

由于远离政治斗争旋涡,在苏联建立早期的很多次政治清洗运动中,他都很幸运的没有受到波及,1916~1926 年完成了义务教育学业,当时苏联实行的是 10 年制义务教育:小学 4 年,初中 3 年,高中 3 年,高中毕业后考入了莫斯科州立大学物理和数学系,但只在这里度过了两年,1928 年转校至莫斯科高等技术学院继续学业,1931 年成为该校物理系助教,

1934 年进入 178 号工厂参加工作,负责研发地雷、水雷、鱼雷,这家工厂以制造内燃机起家,所以也被称为 " 发动机 " 工厂,1937 年平调到以伏罗希洛夫命名的 231 号工厂继续工作,在这里他结识了来自基洛夫工厂的设计师弗拉基米尔 · 帕夫洛维奇 · 戈利科夫(Vladimir Pavlovich Golikov),当时戈利科夫正在研究一款以过氧化氢为动力的鱼雷,预计航速可以达到 45 节,后来称为 AST-45,1939 年,该鱼雷在贝加尔湖进行了测试,由于当时原定的 1500 马力涡轮机没有到位,测试使用的是 53-38 鱼雷的活塞发动机,实测航速 45 节,射程 10 公里,当时同等航速的鱼雷射程普遍不超过 4 公里,出于不知名原因,这款鱼雷在 1940 年被停止研发了

然后,卫国战争爆发了,由于战时金属资源的紧缺,海军装备委员会指示下属的科研院所:应当对鱼雷的设计进行简化,以减少对金属的需求,在这种背景下,戈利科夫跟迪隆走到了一起,两人合作设计了一款以火箭发动机为动力的鱼雷,结构上比传统的活塞、涡轮机更简单,1944 年,由于苏军反攻收复了大量失地,很多科研院所开始回迁,导致人事层面出现很大变动,两人各奔东西,最终在 1944 年终止研发

卫国战争结束后,海军装备委员会出了个文件,要求研制一种使用固体火箭作为动力、可以高空投掷的鱼雷,要能满足以下两项指标:投弹高度 1500~10000 米,载机飞行速度 900 公里 / 每小时,

听到消息的迪隆,主动向上级打报告表示自己可以揽下这个活

有人愿意主动揽活,海军装备委员会的人也是很高兴的,一路给他开了绿灯,要人给人,要设备给设备

1946 年 7 月,在多方帮衬下,他拉起了一个 16 人的小团队,成员包括:戈利科夫、普契科夫(Puchkov)、赫梅尔(Hermeer)、安德烈耶夫(Andreev)、鲁德尼茨基(Rudnitskin)等人,这些人被他聚拢到新成立的航空工业部 NII-2 设计局,

来自海军装备委员会的代表:德米特里 · 帕夫洛维奇 · 布列斯特金负责监督整个项目进度、尽可能为研发工作提供便利,

Dmitry Pavlovich Brestkin,1909 年 10 月 30 日 ~1974 年

1947 年秋,为了测试鱼雷的水动力学特性,第 832 号工厂制造了一个一比二分之一比例的模型,测试是在 NII-2 设计局专门搭建的水池里面进行的,随后第 500 号工厂组装了 8 枚鱼雷用于实弹测试

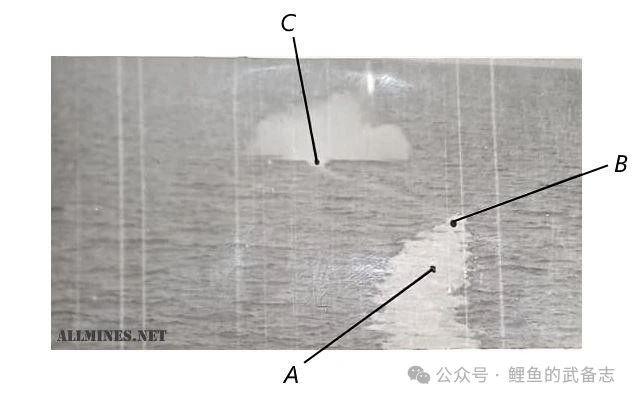

实弹测试是在费奥多西亚(Feodosia)进行的,从位于岸边的鱼雷测试站发射,时间是 1947 年 9 月 23 日,结果第一次测试就整了个大新闻:鱼雷定深 4 米,在水中航行了 200 米以后,突然毫无征兆的以 12~15 ° 角跃出水面,在水面以上飞行了 300 米,现场照片如下:

其中 A 是鱼雷入水点,B 是鱼雷在水下的航迹,C 是鱼雷跃出水面后留下的痕迹

事后复盘的结论是:压力传感器对鱼雷深度的测量存在误差,无法实时反馈鱼雷当前深度,结果鱼雷为了快速回到设定的深度,把俯仰舵踩到底,然后鱼雷就原地起飞了,后续修改了水压传感器的设计,比原来扩大了 2.5 倍,基本算是解决了鱼雷跃出水面的问题,然后又进行了三次发射实验,根据后来的观测数据,测定的鱼雷在水下的平均速度为 76.4 节

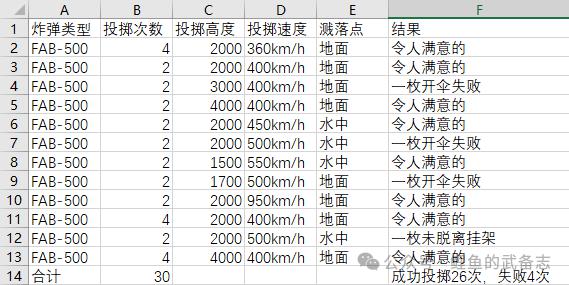

后续的 4 枚鱼雷用于测试降落伞,由于鱼雷的总数量不够,还改装了 30 枚 FAB-500 航空炸弹,里面填充沙子,用来模拟降落伞挂载的鱼雷载荷

下表列出了降落伞系统在 FAB-500 航空炸弹上的测试结果:

1948 年,相关的海上实验仍在继续,鱼雷航速被限制在 70 节,在水下稳定行进了 400 米,但仍有少数几枚冲破了 100 节航速,然后倾覆

1949 年,首次使用 Tu-2T 鱼雷机进行了完整的空投发射实验,鱼雷以 450 公里 / 每小时的速度从载机上被扔下

1950 年 3 月,迪隆本人因肺癌住院,鱼雷的后续研发工作由戈利科夫接手

1951 年,鱼雷的测试平台变更为伊尔 -28T,投放速度提高到 950 公里 / 每小时,1952 年通过国家验收测试

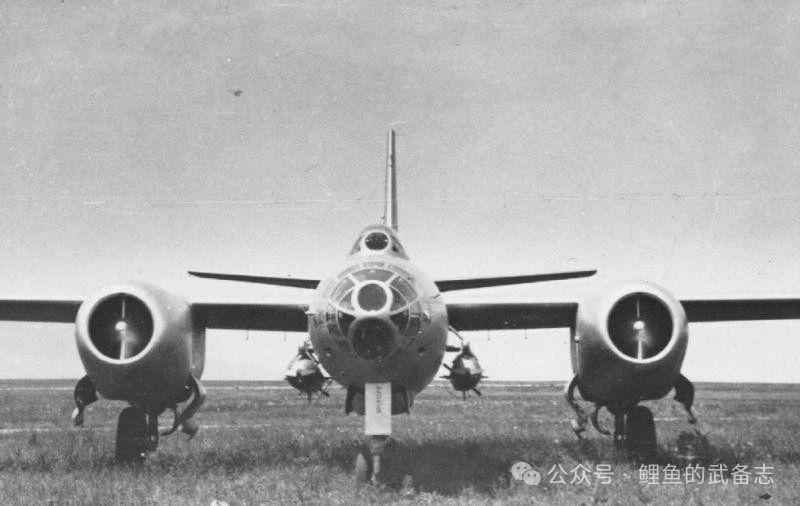

挂载 RAT-52 的伊尔 -28T,可携带三枚,其中两枚挂于机身外部,还有一枚位于机身内部弹仓

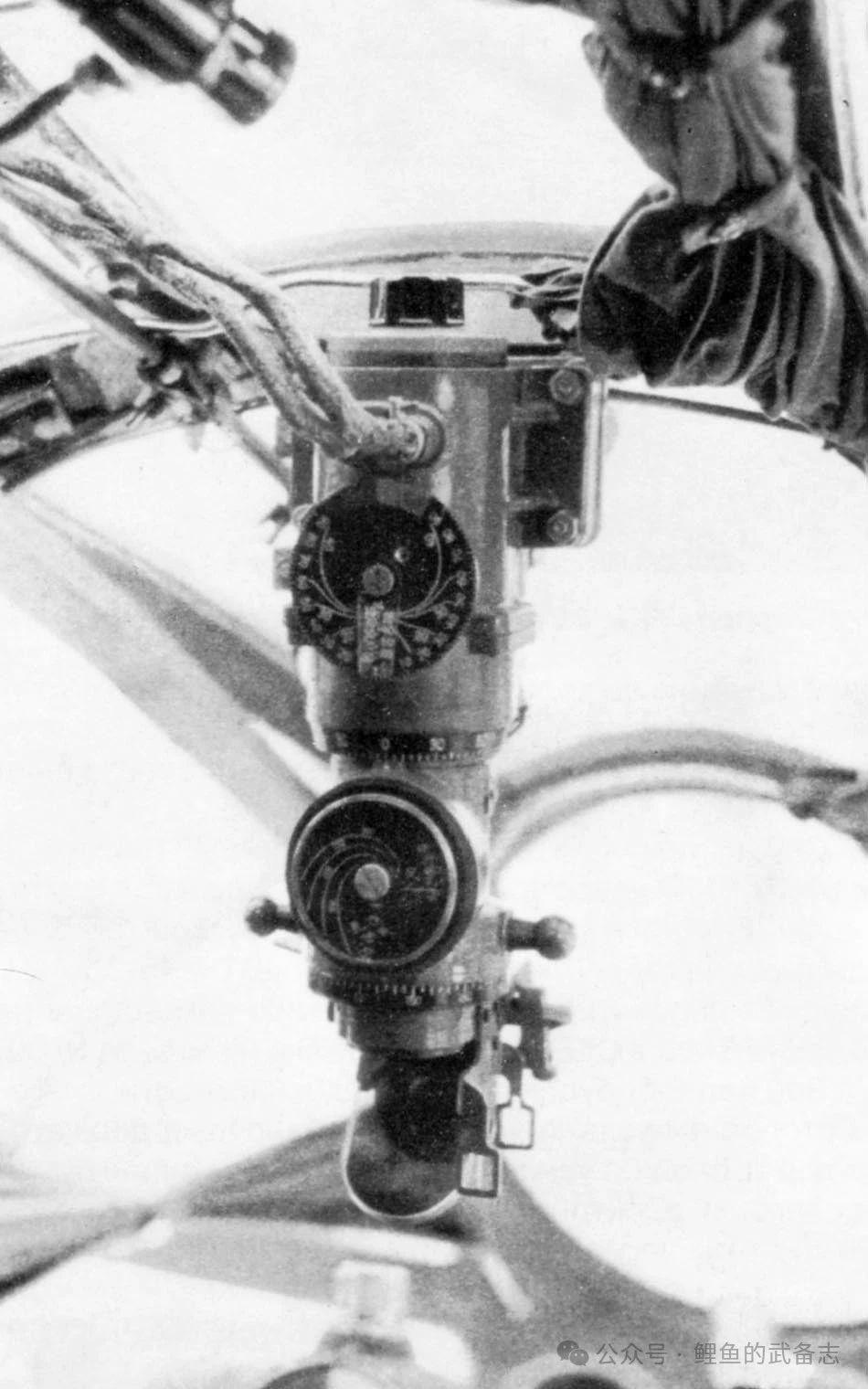

SOCT 鱼雷投掷瞄准具

1953 年 2 月 4 日,经过部长会议的批准,以 RAT-52 的名称装备部队

海军博物馆中的 RAT-52,照片摄于 2018 年

其中 RAT 分别取自三个俄语单词的首字母:" 火箭推进 / Реактивная "、" 航空 / Авиационная "、" 鱼雷 / Торпеда "

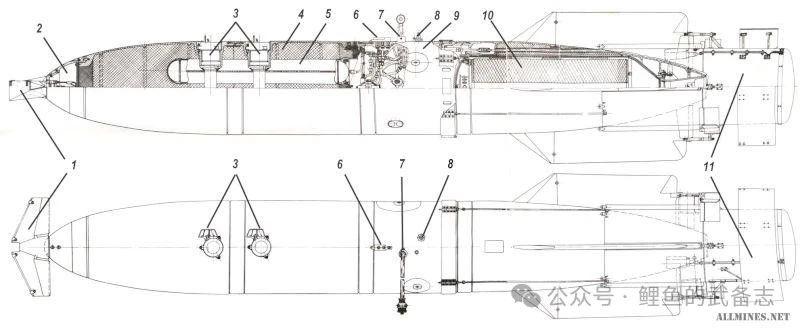

,52 指的是 1952 年,合起来的意思是 "1952 年型火箭推进航空鱼雷 ",结构剖面图如下:

图中数字对应:

1:鼻翼

2:头锥

3:引信

4:战斗部装药

5:电池

6:电气接口

7:脐带电缆

8:气压传感器

9:仪器设备舱

10:RDTT 固体推进剂

11:降落伞舱

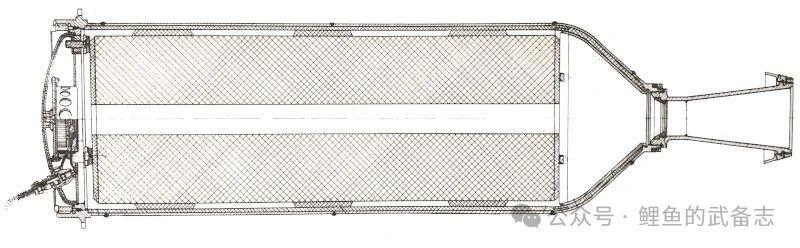

鱼雷的剖面图如下:

整枚鱼雷最大直径 450mm,长度 3.897 米,发射质量 627 公斤

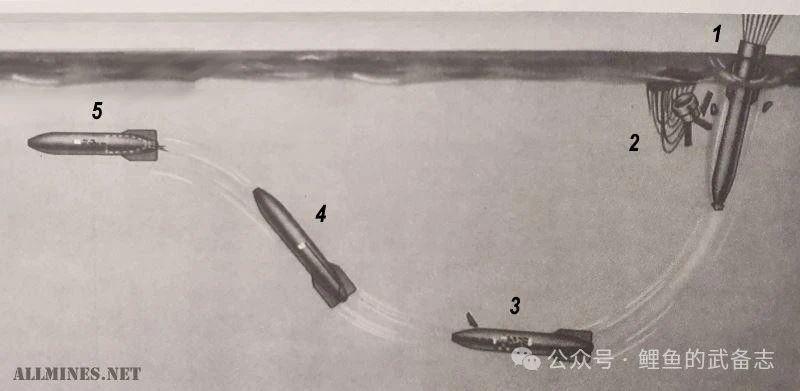

从前到后大致可以分成五个舱段:头锥、战斗部、仪器设备舱、固体发动机和降落伞舱,头锥的前部带有两片翅膀一样的东西,称为鼻翼,这个鼻翼向上仰起,与鱼雷的中轴线存在 23 ° 的夹角,在水中起到滑翔翼的作用,帮助鱼雷从垂直下落的姿态中改出,在入水后 2.6 秒会从鱼雷头部脱离,

头锥里面藏着一个航向陀螺仪,用于稳定鱼雷行进方向

紧接在头锥的后方的是战斗部,战斗部使用 TGAF-5 装药,装药质量 243 公斤,在实际服役的过程中,RAT-52 的战斗部使用过前后两种不同的引信,早期采用的被称为 AV-196 引信,后来更换为 KAVT-55 引信

KAVT-55 引信

引信采用前后串列布置,前方的引信会在鱼雷入水航行 30~50 米以后解除安全保险使鱼雷处于随时可以被引爆的不稳定状态,后方的引信主要用于定时自毁,负责研发这套引信的人名叫普契科夫,就是下面照片中这位:

Vasily Alexievich Puchkov

在战斗部的后方是仪器设备舱,包含电池、两个陀螺仪(俯仰陀螺仪、侧倾纠正陀螺仪)、水压计和其他功能性组件,用于维持鱼雷定深、保持行进方向,电池采用 24V 工作电压,可通过鱼雷表面的电气接口与发射载机的内部电源对接,在投掷前一直处于充电状态,设备舱后面就是给鱼雷提供前进动力的固体火箭发动机

四片十字形尾翼,围绕着一台 RT-45-2 固体火箭发动机布置,尾翼翼展 750mm,尾翼的后缘带有舵面,分别用于控制俯仰和水平行进方向,保证鱼雷沿着当前定深和方向以直线行进,直到撞上或者错过目标

这台发动机内部填充了 74 公斤 RDTT 固体推进剂,受到外部环境温度的影响,固体推进剂的燃烧时长和推力并不是一个恒定值,而是处于一个范围区间:燃烧时长 16~19 秒;推力在 800~1200 公斤之间浮动,动力段航程 480~520 米,水下速度 58~68 节(107~130 公里 / 每小时)

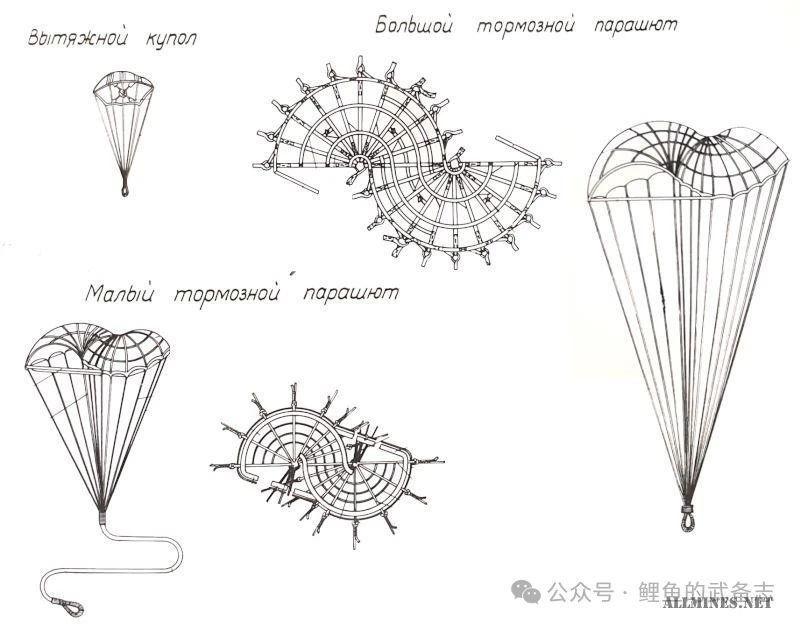

尾部的降落伞舱安装了一套称为 PAS-1 的伞降装置,藏有两具降落伞:包括一个引导伞和一个主伞,引导伞的表面积 0.2 平方米;主伞在完全张开后的表面积是 2.0 平方米,鱼雷脱离挂架的第三秒,引导伞张开,引导伞的外观是个很奇特的 S 形

引导伞确保鱼雷以头部朝下、近乎垂直的角度下落,下落速度 150~200 米 / 每秒,鱼雷外部的气压传感器将检测鱼雷当前所在的高度,当鱼雷下降到 1500 米高度以下时张开主伞,将鱼雷的下落速度进一步降低至 55~75 米 / 每秒,有一个设计上的缺陷是:引导伞和主伞必须按照严格的先后顺序打开,这导致鱼雷的最小投放高度被限制在 1500 米以上,低于这个高度使用时,同时打开的主伞和引导伞可能互相缠绕在一起导致开伞失败

降落伞舱的整体外观呈圆柱形,还带有一个圆形稳定环,这个环的主要用途是防止鱼雷在下落过程中自旋,导致伞绳互相缠绕,

降落伞舱在入水时会从鱼雷尾部脱落,以降低鱼雷在水中的行进阻力,鱼雷入水后的最大深度在 18~21 米,水压传感器会检测当前深度,确保鱼雷在入水后维持在预先设定好的 2~8 米深度

随着测试的深入,苏联人对这个东西的作战效率也算是心中有数了,对于驱逐舰大小的目标,单枚鱼雷的命中率仅为 0.02%,最好以多枚鱼雷齐射来提高命中率,同时由于火箭发动机相对较短的射程,与过去传统的螺旋桨推进鱼雷相比,携带火箭动力鱼雷的飞机需要逼近到一个更危险的位置发射鱼雷,从结果上看,火箭动力并没有显著增加鱼雷载机的生存能力,反而还有可能拖了后腿,因此在 RAT-52 之后,苏联人再未发展过类似的火箭动力鱼雷,后来随着空射反舰导弹技术的成熟,苏联人更加不需要这种东西了