外资酒店集团是如何失去中国市场的?

迷失的尊贵与住宿平权时代崛起

01

这两天,我刷了一圈外资酒店集团的 2025 年第一季度财报,发现数据清晰地呈现出一个尴尬趋势:

中国市场正成为国际酒店集团们的滑铁卢。

先上数据:

万豪国际集团全球 RevPAR 同比增长 4.1%,大中华区 RevPAR(每间可供租出客房产生的平均实际营业收入)同比下降 2%;

希尔顿集团全球 RevPAR 同比增长 2.5%,中国区 RevPAR 同比下降 3.1%;

洲际酒店集团全球 RevPAR 同比增长 3.3%,唯独大中华区下降了 3.5%。

这三组数字不需要任何渲染,已经足够直观,曾经被誉为最具潜力酒店市场的中国,如今在外资酒店全球版图里却像一块越来越沉的石头,拖累了他们的业绩表现。

数据掉了,高管们的解释也很苍白敷衍。

比如,万豪 CEO 卡普埃诺在财报会上提到:" 中国市场表现不佳,主要受宏观经济疲软以及去年同期基数较高的影响,但尽管如此,整体业绩还是好于我们此前的预期。"

这话翻译一下:中国经济不好加去年太赚,所以今年这样也不算太差,听上去好像说得通,但仔细一琢磨又好像在骂人:我们万豪预见你们中国市场会下降,少降当赢啦。

然后,轮到希尔顿 CFO Jacobs 登场时,老哥也在财报会上把业绩下降归结为 " 去年基数高 " 和 " 今年春节出境游反弹 "。

我在想,你们开会前都通过气的是吧?还是直接把对方稿子拿来用了?

咱说句实话:2024 年春节什么水平,酒店行业、旅游行业人心里都清楚 …… 疫情后出境游都放开三年了,再把出境游当挡箭牌是不是多少有点敷衍?

所以,要说唯一的 " 金句 ",还得回到去年 9 月。

当时,万豪 CEO 卡普埃诺说过一句极具洞察力也极具警示性的判断:" 越来越多的中国消费者习惯提前三天预订酒店,这是有史以来的最低水平。"

他说,相较于欧美市场平均 20 天的预订窗口,中国人的 " 临时主义 " 说明了一个问题:" 中国酒店业存在真正的消费者信心危机。

说白了,在酒店行业,预订周期的长短反映的是客户对未来生活的确定性,当一个市场只能靠临时决策来支撑入住率,它一定不是真正健康的市场。

而从现在外资集团的表达来看,他们对中国市场的信心也在同步缩水。

外资酒店集团一季度财报只是表象,本质是信号,这个市场,正在逼他们做一件事:重新认识中国。

02

在中国,五星级酒店的尊贵感是怎么逐渐掉价的?

很多人以为是消费者穷了,应该说的确有这方面原因,但硬币的另一面是消费者开始精了。

当我们把外资酒店集团在中国的业绩持续承压拆解一下,会发现并非只有宏观经济这张挡箭牌可打,从内部塌方到外部围剿,外资酒店集团正在中国被多股力量按在地上反复摩擦。

首先,是曾经高高在上的会员管理体系和客户认同感开始产生裂痕。

曾几何时,万豪、希尔顿、洲际的高卡会员在中国出差人群中那是身份象征,升房、送早、行政酒廊吃饭是基本操作。

现在呢?" 高卡 " 成了 " 高血压 "。

万豪内部员工甚至在群里吐槽:" 万豪会员都是要饭的,一天到晚要升级、要早餐,不给就投诉。" 于是 " 要饭白 " 这个梗在常旅客圈不胫而走。

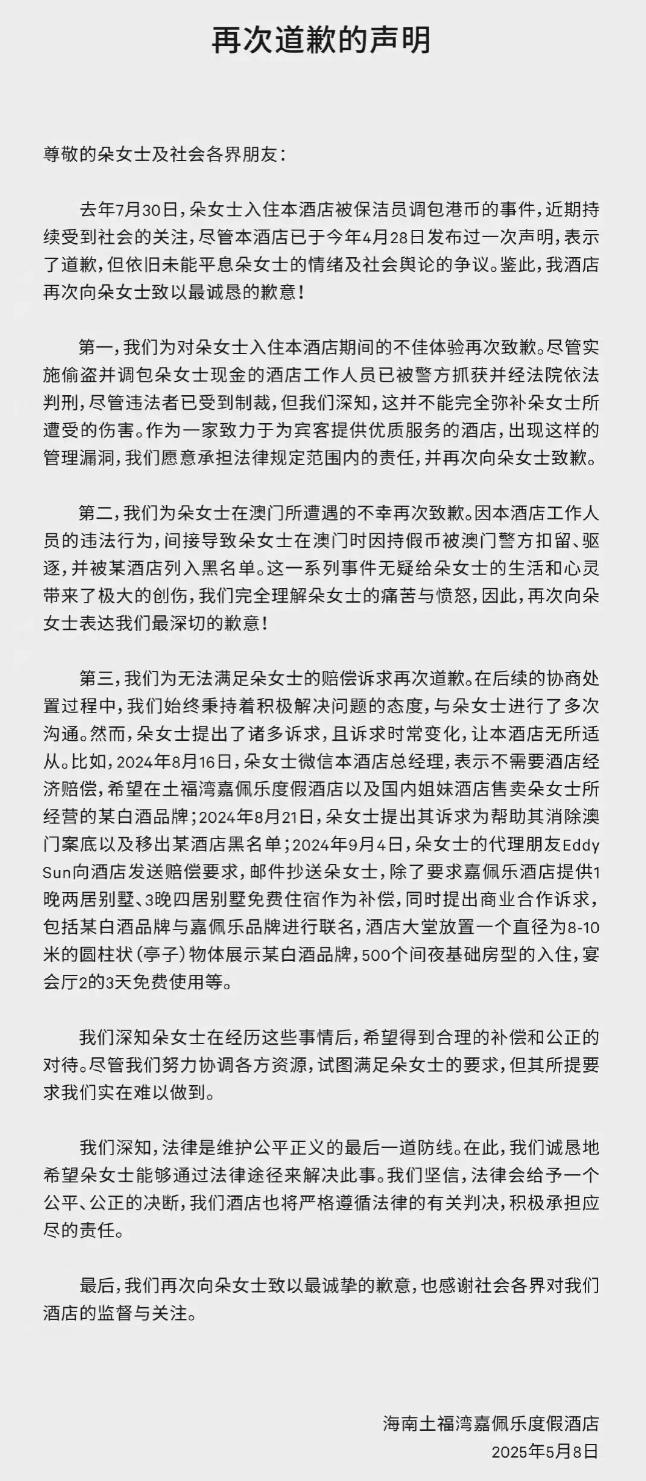

还有最近海南嘉佩乐酒店保洁偷钱事件发生后,新一轮 " 道歉声明 " 更像是傲慢地指责客人 " 狮子大开口 ",反而再次引发新一轮社交媒体上的舆论风暴。

曾经的忠诚,是品牌资产;如今的忠诚,是用户自取其辱。

当你的会员体系只剩下 "PUA",那客户自然就去找别处要尊重了。

而 " 别处 " 的本土酒店品牌们恰好正在提供这种尊重。

坦白说,当中国人的 " 住宿平权 " 意识突然觉醒了,大家发现好像外资五星酒店也不一定是刚需。

比如,以前你说全季、亚朵、水晶是本土酒店品牌,好像和外资五星差了那么一口气,但现在有些年轻人会反过来问:住万豪,能不能保证每个房间都有白噪音蓝牙音箱?能不能送安睡茶和熨衣器?

不一定。

但说实话,有些国内的中高端酒店品牌已经能做到标配了。

这两天,我在青岛出差,住在市北区一家桔子水晶酒店,体验就完全超出预期,房间 40 多平,免费洗衣,免费手冲咖啡,免费睡前酒单,关键床垫还特舒服。

后来我没忍住问了下前台,哦,原来全套床品都是丝涟的,还是个骨科大夫专门设计的。

那这样的酒店一晚多少钱?

450 元含早餐,比外资酒店品牌基础房型好像也没便宜太多,但提供的服务内容确实是升级了。

所以,当一间本土轻高端酒店开始认真对待你的睡眠,它已经不止是个住宿点,而是忙碌后的生活体验空间。

很多外资酒店品牌却还在强调 " 国际范儿 "、" 品牌认知 ",但对消费者来说,真正的体验早已发生在细节里。

这一切,我归结成一句话:外资五星酒店的 " 身份货币 " 正在贬值,提供优质服务体验的本土酒店品牌 " 内容货币 " 正在升值。

而谁抢先洞察了这个转换,谁就能赢得下一轮战斗。

03

跳出 " 住宿平权 " 概念,我们再来看点别的。

其实宏观消费水平对外资酒店的影响也不可谓不小,比方说大厂差旅腰斩就让员工 " 住贵酒店 " 成了一种职场奢侈。

曾经,外资酒店的大客户群是互联网大厂和跨国企业商旅部,现在,这批人正被差旅预算 " 精准狙击 "。

我们在旅界曾写过多个差旅标准下降案例,这里简单回顾:

蚂蚁集团开始严控出差行为,16 级以下员工基本不能出差,酒店账单追溯周期长达半年;

字节跳动员工以后出差超标越少,报销越多;超标越多,反而报销越少,呈现 " 报销倒挂 " 趋势;

外资药企 " 钓鱼执法 " 盛行,先放开酒店限额引员工上钩,再秋后算账清退。

这些不是个案,而是趋势,差旅标准的收紧,让五星酒店从大厂标配变成了高压审计对象。

当一个行业的用户变成了 " 高风险支出点 ",它自然会被客户从预算表里删除。

那么,这些原本外资五星酒店品牌的常客去了哪里?

一名头部人民币基金财务负责人在和我交流时直言,今年以来全季、亚朵这一阶目前基本是投资界覆盖面最大的,涵盖了大量人民币机构从分析师,投资经理到副总裁、董事总经理甚至合伙人的标准。

没想到吧?国内经济收敛竟然 " 肥 " 了本土的中端酒店品牌。

04

外资酒店在中国市场一路下滑,不是没人注意,只是他们的反应方式多少有些令人唏嘘。

你以为他们会来一场品牌升级、战略重构?不,他们开始摆摊了。

今年五一前,在天津五大道,丽思卡尔顿的移动汉堡车吸引了不少游客驻足,牛肉饼还不错,价格 58 元一个,虽然略贵,但毕竟是 " 五星血统 "。

而在更多城市,五星酒店开始玩起了 " 剩菜盲盒 ",把当天没卖完但品质还过得去的食物打包,用 29.9 元的价格投向外卖平台。

曾经你穿西装在它家吃法餐,现在它穿围裙炒外卖给你上门送剩菜。

这些看似 " 接地气 " 的操作背后,是五星酒店不得不低头的现实:

宴会少了;

商旅缩水;

本地客户开始算性价比。

再不放下身段,连日常运营都成问题。

2024 年 8 月,据迈点统计,全国有 59 家酒店挂牌出售,其中 17 家报价超过亿元,还有 31 家价格低于 5000 万,很多正是曾经的 " 外资高星 "。

当五星级酒店主动加入盒饭大战,说到底,这是一个信号:它已经不再是奢侈品牌,而是生意人。

我们必须承认,曾几何时,外资酒店集团在中国高端市场风光无限,万豪、希尔顿、洲际几乎构成了 " 国际感 " 的代名词,外企高管、出国留学归来的人、第一代中产,把住外资酒店视为一种生活方式。

南宁豪华精华酒店 / 旅界实拍

而本土酒店品牌那时还在摸索 " 怎么把干净做标准 "。

但今天,这一切都变了。

出境游增长,入境游恢复缓慢;

本土中产习惯了亚朵、全季、水晶的细节与定价;

年轻人越来越 " 不迷信品牌 ",而更信 " 我在这睡得好不好 "。

未来的中国酒店市场,不是高端不行了,而是你拿什么来证明你值得让消费者花这么多钱?

外资酒店在中国到了重新思考 " 我是谁 " 的时候了。

因为下一个十年,中国酒店的战场将不再只比谁的品牌名字更高端霸气,而是比谁更懂中国。

如果万豪、希尔顿们还在强调自己是全球统一服务标准,结果服务降配、积分不兑、会员 " 像要饭 ",那么中国消费者会礼貌但坚定地告诉你:

" 对不起,我住亚朵去了。"

本文来自微信公众号 " 旅界 ",作者:theodore 熙少,36 氪经授权发布。