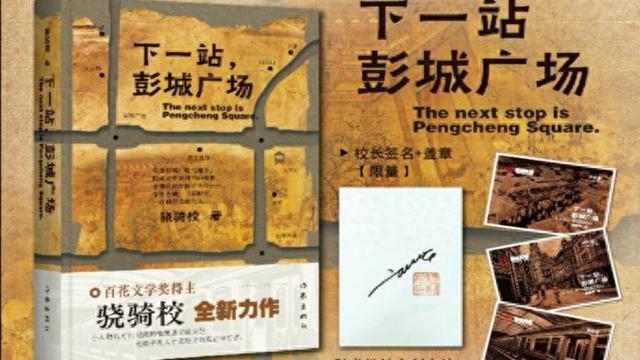

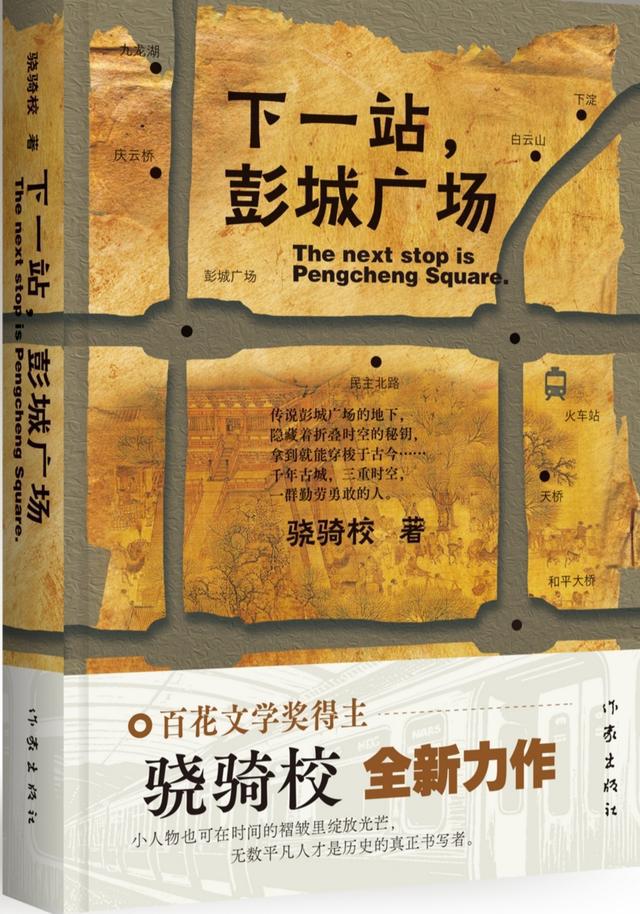

《下一站,彭城广场》:打破传统网络文学的类型化写作模式

“写作犹如坐在惊涛骇浪的船头织毛衣,别管故事情节有多么激烈跌宕,作者都要稳如泰山,把情节和人物编织好。”网络作家骁骑校对记者谈及小说创作的特别体验。”近日他的新作《下一站,彭城广场》由作家出版社推出。小说入选2023年度中国作家协会“作家定点深入生活”项目,同年6月,作品开始在番茄小说平台连载,于2024年5月顺利完结。

网络文学是新大众文艺中的劲旅,在类型文学的精品化历程中,如何发现网络文学新的叙事模式?《下一站,彭城广场》在“穿越”创新、“金手指”适度、现实与“玄幻”融合等多方面探索,不断提高现实主义创作水平,体现了网络文学与传统出版融合发展的趋势。中国作协网络文学中心主任何弘认为,“骁骑校对穿越手法的创新性运用,打破了传统网络文学的类型化写作模式,成功构建起历史与现实的对话桥梁,展现出网络文学的文学自觉以及对时代发展的积极回应。”

新地域书写,徐州才是真正的主角

骁骑校为第二故乡上海创作了小说《长乐里:盛世如我愿》,作为徐州人,他深感要为第一故乡写一本书,所以就有了《下一站,彭城广场》。小说题材饱含着他对家乡的深情,“徐州历史上出现过许多帝王将相,但很少有人书写平民百姓。当我在‘城下城博物馆’看到明末徐州城北门大街,看到铁匠铺和豆腐坊的遗址时,脑海中自然地孕育出关于他们的故事。”

骁骑校觉得单有虚构的明末故事还不够,又叙写了1948年的故事,“这一单元也是有真实原型的,革命历史元素增加了小说的厚重和红色基因,历史典故、文化景观、地方美食更能让小说立体和饱满,增加可读性。”为何选择在1948年展开故事?骁骑校解释,因为淮海战役发生的1948年是一个革命历史时期,也是最能彰显徐州人民“坚韧乐观,浪漫勇敢”的精神气韵的时代。那个年代的历史资料极为丰富,能与当代人紧密相连。为了写好淮海战役,骁骑校泡在徐州图书馆查阅了大量资料,功夫不负有心人,他获得很多有价值的信息。

有评论家认为,这是一部“徐州传”,开掘了地域书写的新样式。骁骑校表示,徐州有很多古老传说和民间故事,但是缺乏新的都市故事,如果只写单一的当代,未免浪费徐州博大精深的历史文化,于是他设计了精巧的结构,把明末、1948与当代榫卯起来,形成一个整体,徐州才是这部小说真正的主角。

新结构方式,地铁打通三个历史时空

小说以徐州彭城广场地铁站为时空枢纽,以双主角穿越的独特设定,以“城下城博物馆”为入口,串联起明末、1948年与当代三个维度,通过多线叙事与平行时空的交织,讲述一群小人物在历史洪流中的命运沉浮与温情守护,描摹了一幅关于城市文明、家族传承与人性救赎的画卷。《下一站,彭城广场》有一种向前进的感觉,骁骑校表示,“这个书名又兼顾了主角是地铁员工,可谓一举多得,小说写作达到了我的预期。”小说人物中年男徐良,在酒后会穿越至明末,化身无名小炉匠,在频仍的战乱中守护孤苦母子,书写人间情义的绝唱;平凡的地铁站务员李可健,机缘巧合下穿越到1948年,变身为小伙计,寻找悬案线索,传递机密情报,见证信仰之光。二人的交集地点就是地铁彭城广场站。

以地铁为媒介来串联人物故事和人物关系,打通了三个历史时空。他是如何想到这个巧妙设计?骁骑校回答:“地铁是现代人出行的重要交通工具,南来北往的男女老幼在这里交汇,在这里发生故事,这是典型的都市舞台。小说主角李可健是地铁站务员,他连接起其他站务员,他们亲朋好友的故事,就像一棵树的枝杈,慢慢地蔓延开来。徐良和李可健的父亲是发小儿,从而与李可健发生交集。”

为何设定穿越到这两个历史时期?骁骑校解释,这两个时期都属于社会极端状态,明末崇祯年间天灾人祸,战乱不断;1948年是黎明前的黑暗,百姓生活在水深火热之中。“越是极端状态下,越能展现人极致的善和恶。”通过穿越者的视角,小说将历史苦难与当代文明对照,展现徐州人民当今的美好生活,对美德的赓续传承。

新人物塑造,去主角光环见时代与人

从《长乐里:盛世如我愿》中跨越百年的上海叙事,到《下一站,彭城广场》里描绘徐州彭城广场的市井群像,骁骑校以“小人物”的奋斗与命运为切口,将个体经验升华为集体记忆,构建了一个充满奇幻色彩和人文气息的世界。

小说中外卖员王亚军在空闲时间进行文学创作,成功出版了自己的诗集;普通地铁职工王一晨建立明确的职业规划,谋到自己理想的岗位;徐良从无所事事的中年男,到相遇心爱之人后的上进积极;李可健为了弄清穿越到民国时遇到的案件真相,经过多次努力尝试,终于探清案底……时代风云际会处,平凡人物在年代褶皱里镌刻自己的姓名。

近年来,网络小说中人物的主角光环减弱,人物更平凡,开挂程度也更小,他们从体力、记忆力超群的特训高手走进寻常生活,成为我们熟悉的身边人。《下一站,彭城广场》延续从《长乐里:盛世如我愿》开始的紧密结合时代主题的创作意图。骁骑校重视时代大潮对人物命运的推动。首都师范大学教授许苗苗认为,“骁骑校在塑造群像、加强时代意识等方面日益成熟,显示出当下网文作家中可贵的创作自觉。”

《下一站,彭城广场》有别于一般的“穿越文”,小说主人公不是开挂的“天选之人”,不开金手指。骁骑校说,“开挂开得太狠,反而失去了爽感,金手指开得太大,也会有一种作弊的感觉,说明作者水平不够高。所以要重新调整读者需要的爽感,没了外挂,更加考验作者的笔力。”如何提高写作者的笔力,离不开深入生活,提高自己的脑力。

2023年春天,骁骑校在徐州地铁彭城广场站深入生活,与员工一起工作,在站务、票亭、车控室等岗位实习。他告诉记者,“收获最多的是和年轻员工们的交流,了解他们的生活、工作、感情状况。”扎实的生活积累,大量的新鲜材料,坚实助力他在小说写作中合理地演绎情节,塑造人物。骁骑校还透露,书中出现的地铁员工,基本上都是实名换谐音字,他们的人设和现实中的人设也是一致的。

小说中的主要人物“李可健”,名字和现实中完全一样,是个00后。还有叫王亚军的人物,他是一名快递员,爱写诗,让人联想到近年来备受关注的徐州籍外卖员诗人王计兵。王亚军既有王计兵的影子,更浓缩了全国千万外卖小哥的影子,骁骑校说:“我塑造了一个年轻的诗人,在城市里努力生活,梦想扎根于此,这个年龄段更具备代表性。”

新大众文艺,现实题材是最好切入点

自2007年开始网络小说写作以来,他在网文领域深耕18年,曾获第二届茅盾文学新人奖·网络文学新人奖、第二届上海天马文学奖、第二十届百花文学奖等,随着作品出版获奖和广受关注,他如何深入现实题材,提升自己的创作水平?

他坚持写自己擅长的东西,不跟风追热点题材,他说:“悬疑推理不是我的强项,我擅长编织复杂的人物关系网,展现几代人在历史长河中的恩怨纠葛、因果循环。虽然这部作品有奇幻元素,但依然是现实题材。作家要承担社会责任,现实题材就是最好的切入点,我以后的创作也会基于现实题材。”

进一步拓展网络文学的疆域,他深感到自己肩负的使命,“网络文学的魅力在于天马行空的想象力,不能因为写现实题材就自我设限。现实题材的核心是反映时代精神,只要这个大方向不变,敢于融合超自然元素。小说题材的边界从来不是固定的,而是靠作者去开拓。”

近来,网络文学、微短剧、短视频和电子游戏等,不断创造新大众文艺的新形态。骁骑校认为,年轻作者不应该局限于小说创作,也可以尝试写剧本,写微短剧的剧本,自己拿手机去拍视频,故事不一定必须用文字来表达,其他形式也可以讲中国故事。

对AI写作,有人感到将被替代的焦虑,有人收获辅助写作的快感。骁骑校表示,AI写作不可用于小说创作,但是对写作日常文字很友好,“AI就像是个语文考了120分的高中学生,是个文学爱好者,它写的文字花团锦簇,也会模仿鲁迅、沈从文的文风,但是没有独立的思考,没有生活经历,写出的内容周到而平庸,只能做个助手。”

《《下一站,彭城广场》:打破传统网络文学的类型化写作模式》

栏目主编:邢晓芳 文字编辑:卫中

来源:作者:文汇报 王雪瑛