养鸡:教出世界一流空军的人民空军,该是几流?

文 / 观察者网专栏作者 扬基

观察者网军事观察员

在相对沉寂的两天过去后,随着 5 月 10 日巴基斯坦对印度发起代号为 " 铜墙铁壁 " 的行动,使用包括远程火箭炮、无人机在内的多种手段打击印度本土,以回击印度方面持续不断的侵略与挑衅,5 月 7 日那场震惊世界的印巴空战,一下子仿佛只是 " 第四次印巴战争 " 的前奏——然而还没等世界反应过来,印巴两国外长又在 10 日下午相继宣布停火,宣告这场 " 回合制冲突 " 暂时告一段落。

评论永远跟不上局势,本期军评,让我们暂时从充满信息迷雾的纷乱战局中抽身出来,回顾这场印巴空战中当之无愧的胜利者——那个长期与人民空军联演联训,常常因其桀骜与豪胆,甚至被一些人误认为 " 小老师 " 的 " 好学生 "。

这场引爆全球媒体的空战,让巴基斯坦空军一夜之间跻身世界一流行列;那么教出一流的,应该是几流呢?

从 " 传武 " 到 " 学说 ":超视距武器≠超视距空战

在 " 雄鹰 " 联训早期,由于双方均有大量不具备超视距空战能力的机型(歼 -7、" 幻影 " 等),而具备超视距空战能力的机型,其雷达截获距离也并不出众,导致双方在草草完成超视距空战后,转入视距内格斗决胜的比重较高。特别是随着重视主观能动性的巴基斯坦空军掌握了面对苏 -27/30 和歼 -10A 时,相对行之有效的 " 突破中距打近距 " 手段,使得此时巴军参训机型中唯一具备超视距空战能力的 " 枭龙 " 往往也跟着二代机一起投入 " 狗斗 " 混战中。

尽管巴基斯坦空军拥有 F-16 战机,但该机数量少,与其他机型合练时演训超视距科目的比重很低,因此将超视距空战视作某种中看不中用的 " 传武 " 思维,在巴空军中普遍存在。直到 2016 年 4 月,在巴基斯坦拉菲克基地举行的 " 雄鹰 -5" 中巴联合训练中,巴空军参训的 " 枭龙 " 战机在主场迎接了一位貌不惊人的 " 客人 ":歼 -8DF。

而今已经在博物馆中陈列的歼 -8DF,垂尾上的鹰徽是 " 雄鹰 " 联训的纪念

由于该机型在面对 " 枭龙 " 时格斗优势空间不大,加上任务部队在之前的 " 金头盔 " 比武中对于超视距空战已有一定钻研,在此次联训中,歼 -8DF 飞行员们充分挖掘了平台加速爬升和雷达性能的优势,将开启发动机加力、切换雷达工作模式的时机都精确到秒,令之前对抗我军三代机时都颇为自信的巴军感到非常不适应,即使能够 " 存活 " 到格斗阶段,空中态势和人员心态的劣势也影响了飞机性能的发挥,最终 " 枭龙 " 以大比分落败。

在 2011 年巴基斯坦官宣 " 枭龙 " 形成作战能力 5 年之后," 雄鹰 -5" 让巴空军的 " 枭龙 " 部队第一次真正意识到,超视距空战并不是一种 " 有手就行 "、" 框住就打 "、比格斗更简单的任务,而是需要飞行员掌握从空气动力学到信号处理等大量新知识,并与实践融会贯通的一门科学。正如我军的相关总结所说," 一次晚开几秒的加力,一次错误的雷达设置,往往决定了超视距空战的成败 "。

很显然,诞生在 2010 年代的歼 -8DF 没当过一天 " 超视距之王 ",但围绕它开展的装备极限性能研究与对抗,却让未来的王者们由此打开了诸多思路

" 雄鹰 -5" 之后的几年里,我军新一代机型开始少量试装部队,随之开始试点的空军航空兵新版训练大纲(简称 " 新大纲 ")又将超视距空战训练的研究推到了一个新高度。原本这类研究的目的,是解决 " 红剑 " 和 " 金头盔 " 这类对抗竞赛中,战果判定难度大的问题,但在结合大量实弹打靶的数据,对空空导弹杀伤区、引导法、数据链等多项领域的综合科研之后,已经成为了一种独立的学说,堪称 " 新大纲中的新大纲 "。

仅在导弹的最优化使用方面,超视距空战训练研究,不仅充分验证了面对假想敌不同机型时,抢得先机的最优方法;甚至在假想敌抢先发起导弹攻击时,对于我机应该选择什么时机发射导弹,实现初始发射姿态和弹道比假想敌来袭导弹更优化,迫使 " 敌 " 要么放弃锁定、要么转攻为守、要么被后发先至的我方导弹击落……相关的计算,已经足够支撑起多套行之有效的战法。

充分研究每款导弹的杀伤区和优势区、尝试多样化组合,不仅可以在一架飞机上进行,当然也可以在多架飞机上实现

战法研究是不可能脱离装备进行的。拥有多款性能各具特点的战机平台、传感器配置,以及最优杀伤区各不相同的多型空空导弹,使得短短数年内人民空军在超视距空战研究领域相比 " 雄鹰 -5" 时又有了脱胎换骨般的进步;而巴基斯坦空军虽然也在换装 " 枭龙 " 的同时尝试革新自身战法—— " 枭龙 " 的 SD-10A 和 F-16 的 AIM-120C5 这一组合也很具特色,并在 " 安纳托利亚之鹰 " 等对外演习中加以验证,但仍有诸多 " 不知其所以然 " 的因素,限制了战法效能的提升。

当然,在南亚次大陆,这样的提升,往往足以致命。

" 我就知道少不了我 "

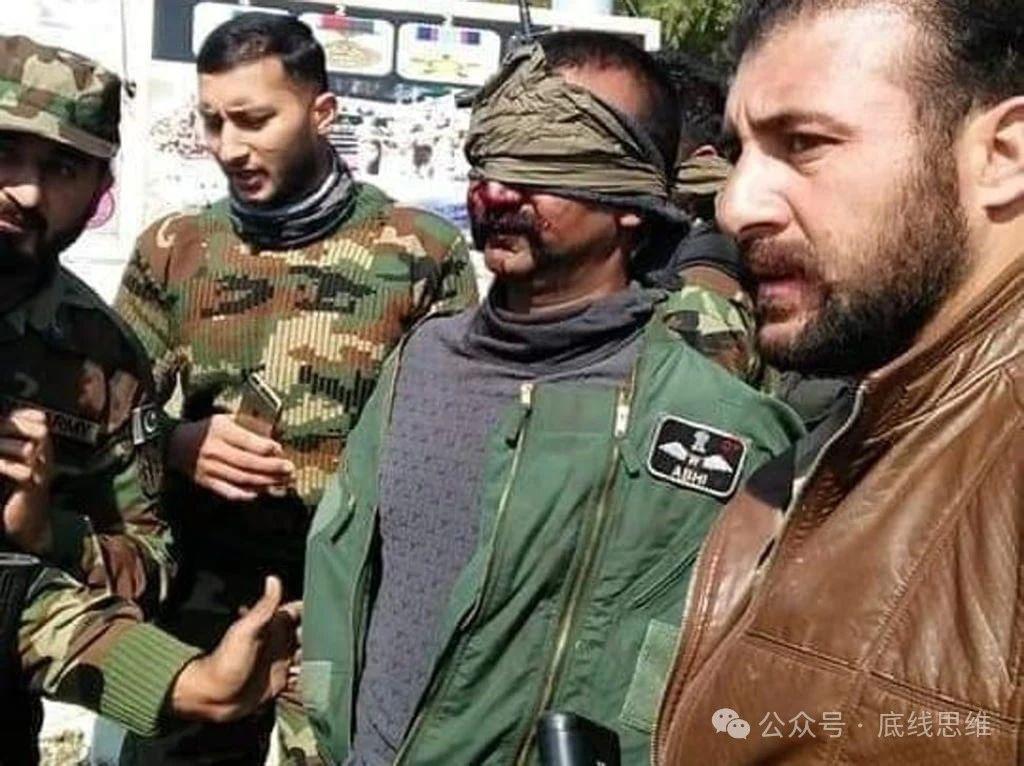

转折之年 2019,但与阿比南丹没什么关系

2019 年 2 月的短促空战中,巴基斯坦空军以 " 牛刀杀鸡 " 的方式,干净利索地解决了阿比南丹那架携带俄制 R-77 中距弹的米格 -21,让巴空军收获信心的同时,也认为自身超视距空战体系已小有所成。客观上说,巴空军主攻机队与佯攻机队的配合,在此次战斗中有模有样,而且在这次空战后,他们还得到了一次更好的学习机会。

因土耳其政变等原因中断 3 年后," 安纳托利亚之鹰 " 演习于 2019 年 6 月恢复,巴空军第 28 中队派出 5 架 " 枭龙 " 战机参演,这也是 " 枭龙 " 首次参加该项演习。通过实际参与美国等北约国家主导的此次演习,巴空军对于北约式 " 战斗责任区 "(FAOR)划分方式有了更深入的了解。

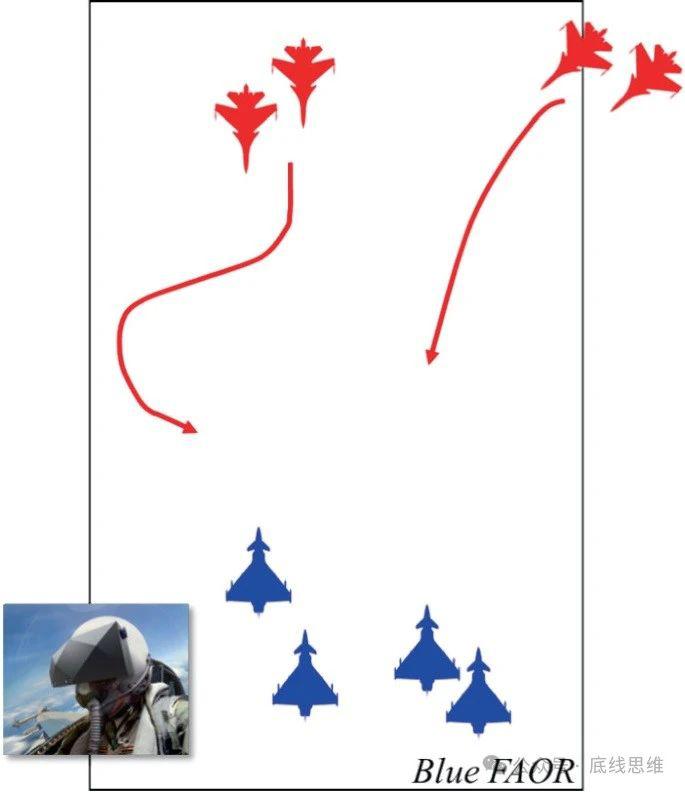

标准的 4 机 " 战斗责任区 ",是一个长 150 千米、宽 75 千米的空域,其实际长度受战机武器雷达性能、体系掌控的战斗距离和防御纵深等因素影响;宽度则受编队距离、雷达扫描宽度,以及应对 " 敌 " 侧方夹击所需纵深等要素影响。

一个标准的 4 机 FAOR 示意,在这个空域内,蓝方面对红方沿着边界展开的主佯配合攻势,有着充足的应对空间

此次演习后,巴空军结合 " 枭龙 " 的性能等自身特点,对 FAOR 进行了适应需求的修订。首个推广新版 FAOR 的中队就是两个月之后参加 " 雄鹰 -8" 联训的第 14 中队。而它们即将在演训中,与中方歼 -10C、歼 -11B 等混编兵力共同面对的 " 红军 " 核心,则是在刚刚整建制换装歼 -16 的同时,全面推广新大纲超视距训练的 " 雾都雄鹰 "。

此次联训开始后,双方发现,尽管 " 安纳托利亚之鹰 " 演习的确让巴空军在超视距空战理念上进步明显,但由于美国在多国演习中严控自身电子战能力的秘密,便以 " 防止飞行员过度依赖电抗手段 " 为由,限制使用大多数电子对抗设备,导致巴空军在制定 FAOR 时对于电子战的影响只能 " 毛估 "。

而在 " 雄鹰 -8" 当中,无论是以 " 雾都雄鹰 " 为主的 " 红方 " 航空兵还是中巴混编的 " 蓝方 " 航空兵,均可放开使用电子对抗,这使得巴方即使预估 " 红方 " 武器性能已相当于 " 安纳托利亚之鹰 " 中,升级 APG-82 有源相控阵雷达的美军 F-15E,其 FAOR 的有效性也大打折扣了。

现在很清楚,即使不考虑电子战能力,歼 -16 传感器和武器的性能也并非 F-15E 所能模拟的

在 5 月 10 日的 " 铜墙铁壁 " 行动中,第 14 中队的 " 枭龙 " 挂载 CM-400AKG 出击,打击印军防空导弹系统

面对 " 无电战、不升空 "、以强电磁干扰掩护的 " 红方 ",以攻击时机优化到极致的霹雳 -15 发起的攻击," 蓝方 " 在对抗初期损失很大,对于 " 红方 " 主力机型性能缺乏了解,攻击较为莽撞的巴空军 " 枭龙 " 尤甚,甚至没有形成一次有效攻击——也就是常说的 " 被剃光头 "。而在 " 蓝方 " 的讲评环节,由于沟通不足等原因,巴军甚至一度将我军战术动作误认为是不愿思考应对方法的 " 退缩 ",认为 " 再先进的战机也会有弱点 ",不至于到完全无法依托自身 FAOR 建立防御的地步。

面对这样的情况,要想空口白牙地向巴空军讲解短短三年间超视距空战理念上的 " 你进一尺、我长一丈 ",并非易事;有些道理,只有大家都重新戴上飞行头盔,飞上天之后才能明白。

在后续对抗中," 蓝方 " 重新明确了分工:面对 " 红方 " 电磁压制时," 枭龙 " 不要急于冲破干扰区,导致数据链中断而无法实现配合;由性能更先进的歼 -10C 结合传感器等多种手段,预判 " 红方 " 导弹发射时机,吸引其占位开火后展开防御;通过自身体系," 蓝方 " 充分捕捉 " 红方 " 发起攻击时干扰区露出的微小破绽,终于让 " 枭龙 " 实现了对 " 红方 " 的若干次有效攻击。

按照 " 锻炼新人,学习研究 " 的核心目的,巴军在联训中尽可能实现每次对抗都从我军身上多学一点东西

正所谓 " 事教人一遍就会 ",尽管在比分上并没有挽回败局,但 " 米秒环 " 的胜败,从不是组织 " 雄鹰 " 系列的目的。从全局高度上说,由 " 红方 " 中远比其他机型先进的歼 -10C 牺牲自己,为 " 枭龙 " 换取开火机会,对于巴空军来说已经颇为震撼;具体到对抗细节,要想把握强敌对手露出的破绽,不仅需要飞行员个人对于超视距对抗新理念的理解掌握,装备性能只是补齐 " 短板 " 也是不够的,必须拥有足以超越对手、超越自我的 " 长板 "。

因此," 雄鹰 -8" 和一年之后在巴基斯坦上演的 " 雄鹰 -9",彻底坚定了巴基斯坦采购歼 -10CE 与霹雳 -15E 的决心:在如此全新的空战理念下打造的先进空战体系,焉有不胜之理?而在体系建设上," 雄鹰 " 系列让中巴双方都收获了一个真理:越大型、越复杂的任务,其战术选择和作战规划,越需要简单化、精确化。这种 " 化繁为简 ",要求预警机信息处理方式实现扁平化、空中任务指令实现简洁化——比空警 -500 研制时提出 " 数字化预警机 " 的概念,又上一层。

所以从某种意义上说,让诞生于我军对超视距空战尚且懵懂时的 ZDK-03 提前退场的,也许正是版本飞速迭代的中巴联训本身

食髓知味:重建超视距空战的攻防心态

受到疫情影响,以及与中泰 " 鹰击 " 系列联训时间错开安排等需要," 雄鹰 -10" 联训直到 2023 年 9 月才举行,但这也让刚刚交付一年的歼 -10CE 来得及 " 回娘家 ",并在 " 娘家人 " 的帮助下实现了新一轮 " 充电 "。

这三年,人民空军在超视距空战研究上的细化成果,再次让巴基斯坦空军这位 " 徒弟 " 感叹 " 看山不是山 "。随着几轮对抗后,一次比一次心服口服的结果敲定,巴基斯坦空军飞行员 / 飞行指挥员的心态也越发成熟,不再是 2019 年他们击落阿比南丹后在战机前载歌载舞的模样。

所以当 2025 年 5 月 7 日,印度空军向巴基斯坦空军发起的首轮挑战遭到惨败后,这个结果并没有让参与过 " 雄鹰 " 系列的人民空军指战员们感到意外。想一想那些 15 中队的飞行员们在西北大漠经历过的无比绝望的对抗环境:绝大多数的精力都用在处理传感器与无线电信息中,如同天罗地网般的威胁信号;为了防止自身规避操作导致编队友机陷入危险,还要时刻做到对战场态势心中有数;甚至那套在引进后爱不释手的、歼 -10CE 的内置电子战系统,此时面对那些突然就列装给 " 红方 " 战机的新导弹,也经常被判定为 " 电磁干扰无效 " ……

很多时候,哪怕只打出 1 枚中距弹,哪怕杀伤概率并不高,已经能在讲评时得到掌声一片了

如此堪称痛苦的经历,在十多年前,人民空军航空兵开始从 BFM(基本空战机动)、ACM(空中格斗机动)、GCI(地面截击引导)和 ACT(空战战术)等这些 "ABC" 概念学起时,那一代空军人的感受更为难忘。从打破 " 被锁定等于被击落 " 这一面对西方超视距战术时的保守心态开始,多少人感慨仿佛重新读了一遍大学,无数人废寝忘食在模拟器上刷到爆机,同型双座三代机一时间供不应求,就仿佛当年苏 -27UBK 刚刚引进时,更早一代人在座舱里蹲起落蹲到飞行记录仪磁头提前报废的时光。

而今站在 " 雄鹰 " 系列的时间轴上,回望这段其实并不久远的历史," 新大纲 " 这三个字,仍被经历过人民空军航空兵空战实力飞速提升的这代人津津乐道。借着 5 月 7 日空战的余晖向更远的未来眺望,全面对接隐身时代、向着 " 超超视距时代 " 空战标准前瞻的 " 新新大纲 ",随着现有装备的升级和更新一代装备的研发,已经在铺开的路上。

敢于为了迎接它们的到来而开始编写 " 新新大纲 ",这既是对新一代装备研发进度的自信,更是对掌握未来超视距空战发展方向的自信

当那些在内部对抗中,经历过远比歼 -10CE 在 " 雄鹰 -10" 中更艰难的逆境,而今正在与不断升级的新装备一同形成战斗力的人们,略带轻佻的评点此次空战中的巴空军时:" 掩护机队转向时机差点火候啊 "、" 我笑三哥终究寡谋少智,若我用兵,此时如何如何,必可让老巴方寸大乱 " ……请不要怀疑他们对这些曾与之并肩战斗的 " 巴铁 " 优秀飞行员的尊重,只是当他们对超视距空战的研究已然处于更高的、且仍不断攀升的层次时,从专业的角度去看待 5 月 7 日的这场空战,难免就有一种 " 不过是一次线下 DCS(空战模拟游戏)" 的谈笑感。

曾记否,当年他们真的要从 Lock On、Falcon 4.0 和 DCS 中汲取养分的时光……