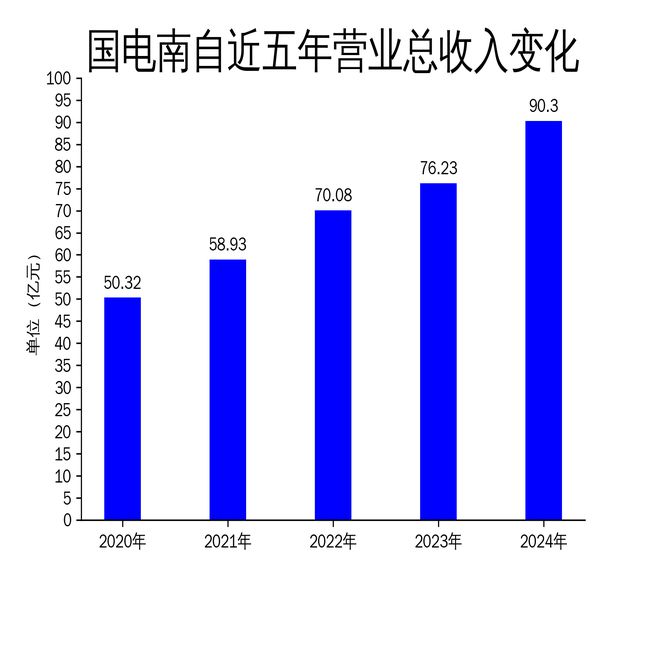

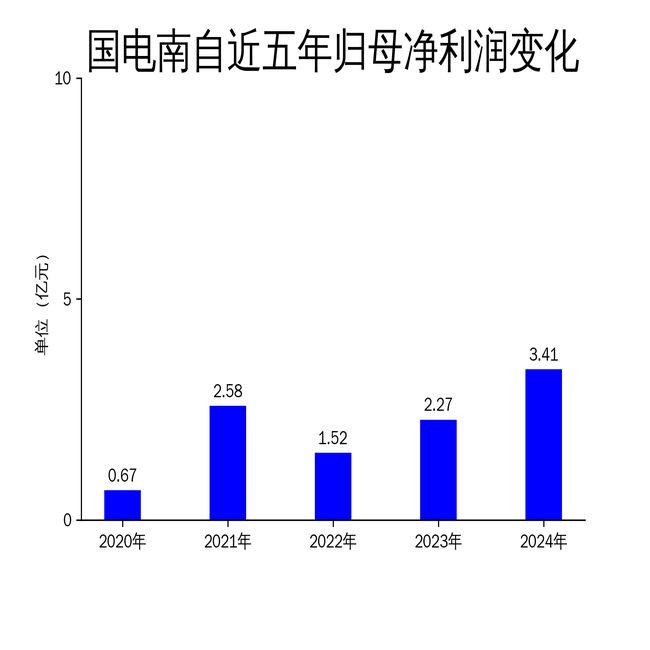

国电南自2024年财报亮眼,净利润同比增长50.14%

2025年5月5日,国电南自发布了2024年年报。报告显示,公司实现营业总收入90.30亿元,同比增长18.46%;归属净利润为3.41亿元,同比增长50.14%;扣非净利润为3.28亿元,同比增长63.91%。公司在法治建设、专业经营、科技创新以及产业园建设等方面均取得了显著进展。

法治建设:全面提升依法治企能力

2024年,国电南自扎实推进依法治企建设,将法治建设纳入全局工作统筹谋划。公司主要负责人作为推进法治建设的第一责任人,定期向公司党委、董事会报告法治建设进展情况。公司还加强了内控合规风险管理,扎实开展内控体系有效性抽查评价,全面梳理内外部巡视、审计和内控监督评价检查发现的各类问题和缺陷,树立企业内控合规风险管理防火墙。

在合同管理方面,公司定期开展合同数据分析、合同管理问题专项整治,高标准、严要求完成合同示范文本修编工作。公司还强化了依法经营管理,加大合同管理力度,杜绝不合规的现象发生,防范潜在风险。此外,公司有序开展普法工作,持续宣传贯彻“八五”普法计划,将民法典、宪法普法宣传落到实处,切实为职工群众解决问题。

专业经营:订货合同金额增长11.51%

报告期内,国电南自累计完成订货合同金额115.63亿元,与上年同期相比增长11.51%。公司2024年度营业收入90.30亿元,与上年同期相比增长18.46%;实现利润总额6.70亿元,与上年同期相比增加37.68%;实现净利润5.82亿元,其中归属母公司所有者的净利润3.41亿元,与上年同期相比增加50.14%。

公司在专业经营方面取得了显著成效,经营质效不断提升。公司通过优化资源配置,提升运营效率,实现了收入和利润的双增长。特别是在电力自动化领域,公司凭借技术优势和市场份额,进一步巩固了行业领先地位。

科技创新:关键技术攻关取得突破

2024年,国电南自及控股子公司以国家战略需求和公司产业发展为导向,深入实施创新驱动发展战略,全局性统筹创新资源,优化科技项目、人才、资金等科技力量布局,形成了“平台 应用”的技术架构和专业支撑格局。公司建立了持续稳定的科研投入机制,加强研发投入,积极策划提炼技术创新突破难点和关键问题解决方案,滚动形成重大科技成果培育储备。

在关键技术攻关方面,公司成功推进了多项重要项目。例如,“华电睿蓝”自主可控TCS系统完成又一主流型号重型燃机控制系统的国产化改造,协助国内首台自主可控F级重型燃机(代号:G50)顺利通过2000小时满负荷商业运行产品鉴定,支撑G50燃机具备了从“1”到“N”的推广应用能力,加速了我国重型燃气轮机国产化进程。此外,“华电睿蓝”自主可控DCS在非洲厄立特里亚一年双投,实现了我国自主可控DCS在海外能源项目的首套应用。

公司还成功研发了一款多语言跨平台PLC工业控制器组态开发平台专用软件,解决了PLC控制器组态开发平台跨操作系统、跨指令集架构的通用适配问题,在基础软硬件层面为国内PLC产业提供了全国产化的技术和生态解决方案。国产化电力工控产品进入新篇章,新一代“华电睿蓝”火电分散控制系统、“华电睿信”水电监控系统成功研制并示范应用,正式迈入2.0阶段。

在科技创新方面,公司全年完成省部级鉴定项目21项,其中12项成果整体达到国际领先水平,9项成果整体达到国际先进水平。公司牵头获行业特等奖2项、一等奖7项,数量创历年之最。其中,《基于多维安全的水电运行控制与风险管控系统关键技术及应用》荣获中国大坝工程学会2023年度科学技术进步奖特等奖;《基于自主人工智能架构的大型发电集团发售服一体化平台关键技术研究与应用》荣获中国电力企业联合会2024年度电力创新奖特等奖;《重型燃气轮机控制与运维关键技术研究及应用》荣获2024年度电力科学技术进步奖一等奖。

公司及控股子公司获得专利授权264件,其中发明专利124件;获得专利受理385件,其中发明专利受理308件;获得计算机软件著作权62项。主持并发布1项行业标准。参与并发布24项国家标准、15项行业标准及3项团体标准。新入选国家专精特新“小巨人”企业2家、江苏省专精特新中小企业1家。

产业园建设:电力自动化工业园项目竣工

报告期内,国电南自与保利江苏房地产发展有限公司合作成立的合资公司,完成“中国(南京)电力自动化工业园”项目建设,实现项目全部竣工备案,并获得办公和商业不动产产权证。公司将根据相关工作进展及时履行审议和披露义务。

产业园建设是公司战略布局的重要组成部分,通过产业园的建设,公司进一步提升了在电力自动化领域的研发和生产能力,为未来的业务拓展和技术创新提供了有力支撑。产业园的竣工标志着公司在产业布局和资源整合方面迈出了重要一步,为公司的长期发展奠定了坚实基础。

国电南自在2024年取得了显著的经营成果,特别是在科技创新和产业园建设方面取得了重要突破。然而,公司在市场拓展和国际化进程方面仍有提升空间,未来需要进一步加强全球市场的布局和品牌建设,以应对日益激烈的市场竞争。

本文源自:金融界

作者:智研