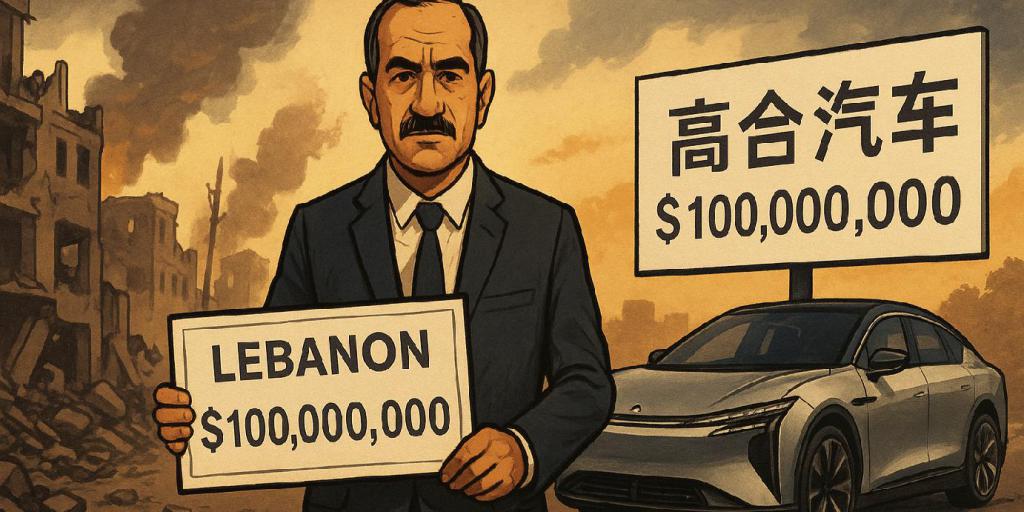

战火中的黎巴嫩 率先重建了高合汽车

经观汽车

2024 年 10 月,高合汽车陷入停产风波。一座斥资数十亿的智能工厂停摆,车主维权、员工讨薪,公司高层一度集体 " 失联 "。

外界一度认为,这家主打科技豪华、极端先锋设计的造车新势力,已经彻底失去了翻身机会。

但 2025 年 5 月,一条工商登记信息悄然更新:一家新公司 " 江苏高合汽车有限公司 " 成立,注册资本 1.43 亿美元,最大股东是来自黎巴嫩的 EV Electra Ltd.,持股比例近 70%,法定代表人也换成了黎巴嫩人 Jihad Mohammad。

根据公开资料,EV Electra 是一家位于黎巴嫩贝鲁特的电动车公司,创立于 2017 年。过去几年,它曾推出过名为 QuDS Rise 的电动跑车,但外界对这家公司并不了解,也未曾在全球主流市场中听闻其实际量产能力。

这一投资行为本身就很反常:在战火未平、重建尚未完成的黎巴嫩,资本却率先 " 穿越地中海 ",精准落到了中国一家刚刚停产半年的新能源车企身上。

这就像是一座废墟中的人,把一笔命根子的钱,交给了另一个刚塌过的舞台。

新公司、新法人、旧品牌

高合的注册信息已经变更,法人变成了黎巴嫩人,出资结构则从 " 华人运通 " 一家独大,变成 " 外资 + 本土技术方 " 的组合:EV Electra 出资 1 亿美元,华人运通则保留 30.2% 的股权。根据工商披露,EV Electra 的出资计划将在 2025 年底前完成。

这意味着高合汽车在法律上、组织上,已经不是之前的那家公司了。它在努力保持 " 高合 " 这个品牌,但背后的组织架构、控制人、资金来源都已彻底改写。

据媒体报道,高合的盐城工厂目前正在申请重新启动生产前的环评流程,一期产能维持在年产 15 万辆左右。与此同时,高合方面也在着手处理历史遗留问题。

据了解,公司开始主动联系曾支付定金但未完成提车的用户,进行退款处理;部分此前未签署自愿离职协议的员工,也已收到复岗通知。条件是,回来的员工需要接受降薪,网传工资标准按 80% 发放。

为什么是高合?这是很多人不解的地方。

在行业动荡、价格战激烈的背景下,曾经烧钱造梦的新势力们大多已经变得务实,无一例外的都在强调规模、盈利和控制成本。

但高合的故事,从一开始就是一场 " 审美实验 ":从定价七八十万的 HiPhi X,到具备车门投影、" 展翼门 "、中控大屏矩阵的极致设计,它一直是行业里最不讲性价比、最 " 烧设计费 " 的选手。

而它的新老板—— EV Electra,自己也没交出过一份完整的交付成绩单。

这场交易因此更像是一次 " 意志性的下注 ":EV Electra 看中了高合的造型、整车平台,还是品牌资产?亦或是看中了某种 " 中国制造能力 + 技术资产 " 的组合?这些都没有清晰答案。

当然还存在更现实的假设:相较于在欧美建立整车平台,借壳一个原本就拥有完整产线、三电系统、品牌资产的中国企业,要快得多、便宜得多。

但不管哪种可能,结果都是一样的—— Jihad Mohammad 成为了高合的新主人,拿走了话语权,也背上了风险。

高合这一轮的复工,还远远不能定义为 " 恢复 "。它没有发布新车,没有重新开始交付,甚至连复产日期也尚未官宣。

它所留下的,是一个在设计上依然先锋、但市场节奏与主流完全错位的产品组合;一批分布在全国的门店、渠道,以及悬而未决的车主与员工信任问题。

它所失去的,是品牌曾经建立起的那种 " 极客 + 科技 + 豪华 " 的形象绑定。如今的消费者对价格、服务、稳定性更敏感,而不是再被 " 机械美学 " 或者 " 门能像鸟一样开 " 打动。

对于 EV Electra 而言,这场收购更像是一场双向试探:它想借中国市场锚定自己品牌的技术与产业落地能力;而高合则试图用这笔来自战火边缘的投资,重新找回市场存在感。

它们之间还没有形成协同,但已经共同承担起一场反常的 " 复活实验 "。

在一个不缺产能、不缺品牌、不缺技术故事的时代,高合是否真的值得这 1 亿美元,需要留给时间去检验。但在这个多空交错、估值难断的汽车周期中,也许活着就是最大价值。