肖战接不了胡歌的班

《藏海传》开播了。

因为肖战的影响力,使得这部剧一开播就成了热门,不但频上热搜,在数据层面也与《折腰》不相上下,给内娱带来了不少的话题。

本着 " 看热闹不嫌事大 " 的精神,我也追了几集。

一个感受——

这是一部披着《盗墓笔记》的皮,却试图打造出另一部《琅琊榜》的古装剧。

没错,《藏海传》的重点不在墓穴。

而在权谋。

甚至为了与《盗墓笔记》这个原始 IP" 划清界限 ",最后的成片之中,连南派三叔的名字都不曾提及一下。

我能理解这样的想法。

毕竟 " 盗墓 " 这件事已逐渐变成明日黄花,而 " 权谋 " 才是中华民族永恒的潮流。

可实际上呢?

我只能说,有野心是件好事。

可肖战不是胡歌。

《藏海传》,也终究不会变成另一部《琅琊榜》。

权谋

藏海这个人物,很难让人不去想,这是不是照着《琅琊榜》里的梅长苏写的。

都是官宦之子。

都是遭遇冤情(全家灭门与赤炎冤案),只剩自己一个人死里逃生。

都是被高人所救。

都是数年之后学得本领,改头换面,易容为一个文弱书生的模样进入朝局,展开了一场漫长的复仇。

为什么这么相似?

原因似乎也很简单,这有便于 " 极速开局 ",而尽早地把剧集的 " 核心 " 提出来。

而这核心不是盗墓,而是——

权谋。

是的,权谋,对于这一类剧来说,这是重中之重。

如果把谋略的部分设计好了,自然会有观众追看下去,如果设计不好,那再强调权谋也只能算是一个花架子,让人食之无味。

那么《藏海传》的权谋究竟如何?

我的观感是,不如人意。

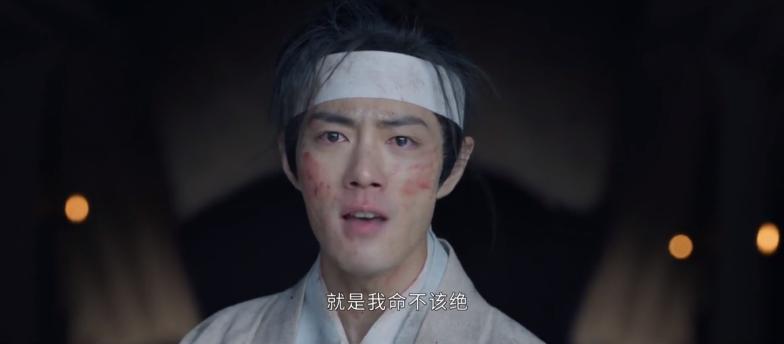

在剧集的前几集,藏海身入京师,走进官场,所要过的关卡有三个,第一个是主动的,解决太后棺葬问题,后两个是被动的,一个是枕楼被侯府的三位 " 高管 " 威逼利诱,一个是被杨真要求,去与先帝陪葬。

这都是要展现藏海权谋一面的。

我们一个一个说。

首先是太后棺葬问题,因为这是藏海首次亮相,又是主动应战,所以我勉强能打个三星。

相对于谋略,它主打一个随机应变。

像是主动的摸底考试。

比如一开始,他被关入墓道,需要解决墓道的机关走出来,这里体现的不是藏海有多聪明,而是他学习得是否扎实,毕竟,他有十年的时间都在学这个。

相比于《盗墓笔记》的自学,这是系统性教学成果。

后来解决太后墓葬难题,他也是搏一个运气。

他需要让太后的棺材 " 动 " 一下,但问题是,对于任何朝代,此类风水之说都不会只有单一的解释,端看钦天监的老大是啥意义,那既然如此,哪怕十万八千里之外的蝉鸣都可以拿来当成祥瑞,多搞了小机关又有多大作用呢?

这不是解决难题,而只是给争吵的一方提供了一点点微小的筹码而已(甚至与后面的剧情还有冲突)。

所以从权谋的角度来说,差强人意。

好,剧情设定,藏海很好地解决了这个问题,名动京师,被纳入侯府,这也可以接受。

可接下来他的第二个难题,就很尴尬了。

故事的设定是侯府的三个高管自私自利,见不得有人冒头,于是三个高管联起手来,威逼利诱一个刚入职的新人……

我只能说,这种无脑设计,也太不讲智商了。

好,我们退一步。

假设这三个高管真的都是那种无脑的庸才,那威逼利诱藏海的办法也有点脸谱化了,他们拉拢藏海,给他女人,藏海不要,于是他们烫伤了女人的喉咙,藏海怜香惜玉,退步认输了……

喂喂喂,这是知道藏海是个善良的大男主是吗?

所以说,这一段无论是三高管,还是藏海,从权谋的角度来说,都是零星。

而第三个关卡,是前几集的重头戏,整整拍了三集。

该把权谋做足了吧?

并没有。

这一段藏海的 " 将计就计 ",最多也只能够打两星。

其实这一段单从概念上来看,是没有什么问题的,三高管因为先帝棺材移位,于是找藏海去修葺,三个月后又借口藏海的阴年阴月生人,让他给先帝陪葬,于是藏海兵分两路,一是在侯爷耳旁吹风,说他藏海是有用的人,一是设计让墓门不落下,声称自己不该死,该死的是杨真。

可具体执行上呢?

还是太弱了。

侯爷这边就不必多说了,单说最后的大招,它所成立的前提,就是在场的所有人都很蠢。

墓门为什么不落下?

是因为没水了。

墓门的机关是水的作用力带动的,有水流,才能带动齿轮转动,没水流,齿轮就不转。

藏海于是让人阻断水流,等一炷香之后,重新开闸。

那么问题来了——

当墓门没有落下的时候,满朝文武都不知道为何吗?这个墓门甚至不是藏海设计的,在他入局之前就有,那么所有设计这个墓门的相关人员,都不知道查看一下水流是否正常吗?

而更离谱的是,藏海修葺皇陵三个月,不知道机关在哪,反而需要一个石匠提醒,这三个月,他是一点都不准备的吗?

更何况,这个计谋的要点其实是在于时间。

如何在一炷香的时间,一方面走出来,另一方面恰好与杨真交换(这也有个槽点,就是恰好杨真也是阴年阴月生人,主打一个巧合),断龙石落下,这才是需要重点谋划的,早了,藏海就被关在里面了,迟了,藏海就被杀了,但剧集几乎没有交代这个关键点,好像是说,我演习过了,正好是这么长时间……

总之就是,需要重点琢磨,精心设计的地方都被一笔带过。

权谋,也就只画了一张皮。

港片

可《藏海传》还是能看得下去的,至少说,看了几集后我并没有感受到有多难熬,也没有什么反感,为什么?

原因不在于它有什么地方做得好。

而在于它很俗套。

是的,俗套或许才是《藏海传》的致胜法宝,它一方面给了我们一些有意思的元素,比如权谋,比如盗墓,而另一方面,则是完全按套路在构建着这个故事。

就拿前面说的 " 类《琅琊榜》" 的设置来说。

回头再看,这其实并不是《琅琊榜》之所以取得好口碑的原因,而是观众能够接受这个故事的原因。

它其实在影视剧里不断出现。

比如港片。

或许我们都可以看过这样的剧情——

一家人被黑帮灭门,只剩一个小孩躲在衣橱里死里逃生。

小孩长大后加入那个灭他门的黑帮。

凭借自己的能力一路晋升。

一个个地干掉了当初在场的几个黑帮小头目。

最后对老大图穷匕见。

说,我就是当年被你们杀掉的某某某之子……

这是不是与《藏海传》一模一样?

当然,这只不过是三流香港黑帮片的套路,作为一部四十集的电视剧来说,它势必要多加一些元素。

比如设局。

剧集播出至今,其实最大的悬念并不是主角他爹拿的那个双鱼玉佩到底是个啥,有什么作用,而是一开始救了主角的那个蒙面人是谁。

这大概率是个局。

因为道理很简单,如果这个蒙面人是侯爷的对手,那这样的悬念就毫无意义,只有是侯爷身边的人,才会迎来反转,才有谋篇布局的价值。

而纵观已经出场的人(如果是没出场的,那编剧也太偷懒了),其实指向性已经很明显了。

这个局不见得有多高明,但也能够接受。

嗯……其实也是港片的套路。

所以怎么说呢?

如果要夸《藏海传》,我大概只能说,它把这些套路的东西融合得还行,虽然有些装模作样,关键时刻力有不逮,但打发时间是没什么问题的。

但你如果想要多一点的东西,那就是异想天开了。

还是权谋

说起来,最近的两部热门剧集,《折腰》和《藏海传》,都在主打一个 " 权谋 " 的卖点。

这也并非是偶然。

因为咱中国人确实是好这个,上下五千年,权谋争斗要占上一半。

我还记得好像是李劼说的,说中国的书不用多读,只要读透一本《战国策》,那基本上就了解了中国的人际与政治是什么样子,做什么都会游刃有余,因为《战国策》里太多的权谋故事了,几千年下来,都在实践着这些原型,产生了一个个变体。

于是你看,《三国演义》里最受欢迎的是诸葛亮,多智而近妖。

于是你看,前些年一本《厚黑学》,能卖得满大街都是。

这都是有 " 群众基础 " 的。

不过在我看来,《折腰》和《藏海传》的权谋,确实不是常规意义上的权谋。

权谋是什么?

是入局,设局,破局,比如甲乙两人相遇,甲用智商戏弄了乙,这其实不叫权谋,权谋是要像下围棋一样,你能猜测到我三步的棋路,我能猜测到你五步以后怎么走,是有谋篇布局,请君入瓮的想法在里面的。

就像我们前面提到的《琅琊榜》。

没错,这是爽文,主角有着超凡的金手指,有着太多太多不合理之处,很架空很意淫。

但它也认真拍权谋。

比如,梅长苏从一开始,就在下一盘大棋。

但他不是 " 进 "。

而是 " 退 "。

先是放出说法," 麒麟才子,江左梅郎,得之可得天下 ",但之后来京城养病,却一副超然世外的样子。

只是等待吗?

也不。

他会从别的地方继续加码自己的名声,比如霓凰郡主比武招亲,梅长苏用几个小孩,便设计打败了北燕百里奇,打消了梁帝的担心。

于是入局朝堂,也就变成了别人的你抢我夺(这里也有真情与假意的做戏)。

自己,好像是不得已而为之了。

这样的剧情确实主角光环很重,可至少,也是认认真真设计了一番的。

观众看个热闹,足够了。

那么相比来说,《折腰》和《藏海传》又算什么呢?

它们确实披着权谋的外衣。

可我更觉得,它们只是取了 " 权谋 " 这个概念,进行了女性化的想象而已。

《折腰》是 " 娇妻权谋 "。

《藏海传》是 " 情感权谋 "(三次所谓的权谋戏都着重铺段情感)。

都是属于当下的变种。

所以没错。

相比于各种换乘恋爱、强行发糖的古偶来说,这当然已经算是莫大的进步了。

是值得鼓励的地方。

可既然你的口号是 " 古装权谋 ",那我们也只能以权谋剧的要求来评判。

否则。

抱着看智力角逐的预期来看的观众。

大概会大大失望吧。