职场高等牛马,偷吃聪明药

在金融和科技等高压行业,仅靠咖啡,难以 " 续命 "。为了拼前程,有些打工人把治疗多动症的精神类药物,当做了职场外挂。这类药俗称为 " 聪明药 ",据说对迅速集中注意力、恢复精力有奇效。一些走火入魔的 " 卷王 ",不惜冒着健康和法律风险使用该药。

以前国内的 " 聪明药 ",主要由美国强生来供给。4 月,首款 " 聪明药 " 国产平替上市,其背后的企业立方制药上月狂拉 5 个涨停板。资本看好的同时,滥用 " 聪明药 " 的人和背后的灰色产业链,也引发了公众的好奇。

疯狂牛马,偷吃精神药品卷前程

公务员 3 月省考前,准备不周的小李一度想过使用药物。

想冲刺一把拼个前程的他,总是定力不强,无法专心学习。他发现因为平常习惯刷短视频,自己面对长文字很难集中注意力,看书就犯困,刷题刷到一半就忍不住玩会儿手机。为了提高效率,小李到网上搜索解决办法,一种名叫 " 聪明药 " 的东西映入眼帘。

有网友介绍说,这款药每天只需 1 粒,就能在随后的 4~5 小时达成 " 天人合一 " 的专注状态,高效高质地完成学习。小李心动了。

" 聪明药 " 并不是特指某一种药物,而是对刺激大脑兴奋药物的统称。一般来说,主要有两类,一类是治疗多动症的药物,如阿得拉、利他林等;一类是针对睡眠障碍的药物,如莫达非尼等。

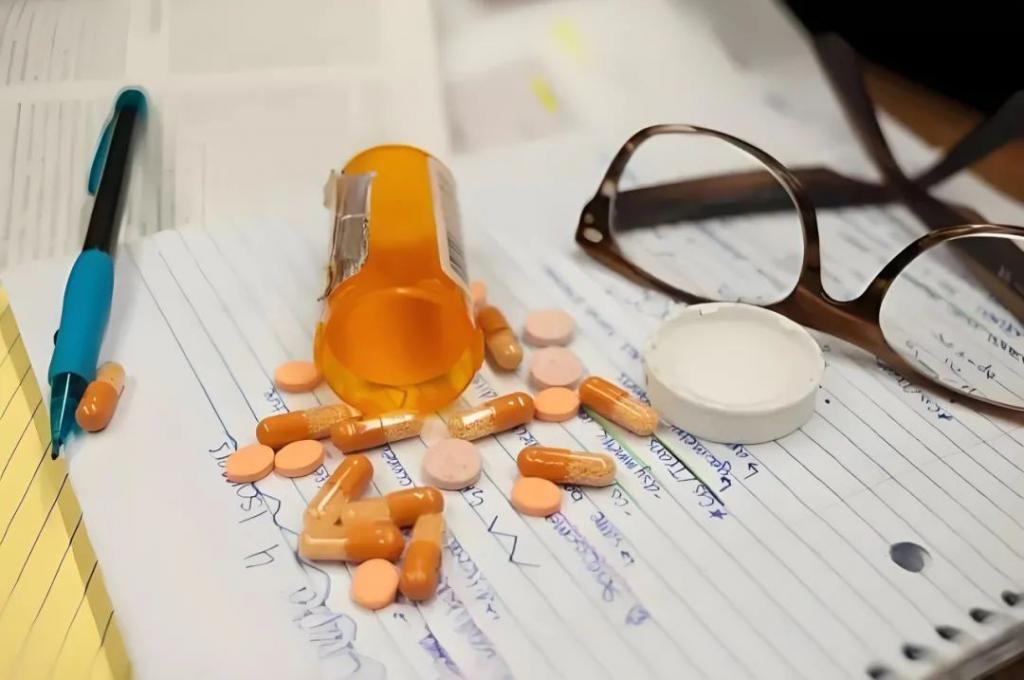

图 | 传说中 " 聪明药 ",图源 dailynexus

这些药物都属于精神兴奋性药物,背后的原理是通过改变脑细胞代谢,短时间通过兴奋脑内神经元,确实能够能提高患者的注意力,促进短时记忆和组织计划能力。但这类药全部属于国家严管的第一类精神药品,具有成瘾性大、副作用强的特性,有着极其严格的渠道控制。

以 " 专注达 " 为例,该药需要医院药剂科经过申请并批准后才能购买。某些医院里,它还被贴上了 " 高危 " 标签,被锁在需要三把钥匙才能打开的保险柜中。除非被确诊为 ADHD(注意缺陷与多动障碍,俗称多动症)开具处方药,否则普通人是没办法拿到的。

冲浪时,小李看到过一些早年药贩子的信息,如加入某个群聊,就能从群主手中交钱拿到 " 利他林 "。根据瑞士、荷兰、美国等产地的不同," 利他林 " 的价格会有浮动,平均价位为 20 元 / 粒——比一杯星巴克便宜,效果却比任何咖啡都管用。

搜索的越多,原本跃跃欲试的小李就越害怕。因为他发现,通过境外卖家私自购买属于违法行为,一旦被查处就会被捕。最终,小李选择了罢手。

并不是所有人能像小李这样及时刹车。去年年底," 中国禁毒 " 的官微上就披露了一个类似的案件。

案件的当事人叫小张,是一名职场卷王。在一家大型国企里兢兢业业工作的同时,小张还读了在职硕士,通过了法考资格考试,下一步他又计划拿下注册会计师的全国统考。

但碍于工作繁忙,小张学习时间不足且身体十分疲惫。后来,从同行那里听说有种叫利他林的 " 聪明药 " 后,小张铤而走险多次通过虚拟货币,跨境网购回来服用,并最终通过了考试。

可是,从此他也逐渐成瘾。最后,在一次海关的检查中,小张落网,因涉嫌走私毒品罪被批捕。

2023 年,青海西宁警方也曾缴获 " 聪明药 "1181.8 克。据报道,购药者几乎都是为了考研和公务员考试、以及一些刚入职场精神压力比较大的年轻人。

此外,也有媒体通过社交网站,潜入过名为 " 考研公考互助群 " 的药贩子群做过暗访。调查显示,这些药贩子大都掌管着数个千人大群,群里的成员大多都是想在考试中抢占先机、在工作中拼出业绩的年轻人。他们花高价,找药贩子借道香港,把药品从美国、土耳其以及瑞士等地," 人肉 " 带入内地。

如果说国内的牛马,因为害怕沦为 " 法制咖 " 而有所顾忌;那么在管控不太严格的国外," 聪明药 " 则大有在职场流行的趋势。

在华尔街,越来越多的美国企业家、金融和科技业高管甚至普通员工都依赖上了这种药物,用以应对每周将近 100 小时的激烈职场竞争。

在一篇报告中,一名美国精神科医生承认,自己有将近 50% 的客户来自华尔街。虽然 " 聪明药 " 这种精神类药物一旦滥用,就可能导致厌食、抑郁、心脏病等副作用,还会产生上瘾的药物依赖,但对于华尔街高达七位数的年薪来说,巨大的经济收入足以动摇一个人的底线。

图 | 纪录片《药瘾》中,名校生为了成功狂磕 " 聪明药 "

Netflix 有部纪录片《药瘾》,揭露了 " 利他林 " 被上班族与学生滥用的现象。虽然知道长期服用药物会对身体产生损伤,但由于被药物支撑的专注感太过诱人,他们仍会绕过医生,在各类渠道搞到这些药片。

英国也报道过,剑桥大学中,十分之一的学生都曾用过 " 聪明药 ",帮助自己考试、升学。牛津大学有教授提议,考试前应该像运动员尿检那般对学生进行用药检查,但直到现在,该建议也没有被采用。

真正需要 " 聪明药 " 的患者,买不到药

职场精英不顾风险滥用的同时,在国内,真正的多动症患者却一药难求。

抛开违规滥用的现象不说,对症下药的 ADHD 患者的发现率也在随年增加,导致 " 聪明药 " 存货紧缺。

ADHD 是一种以注意力无法持久集中、过度活跃和情绪易冲动为主症的神经发育障碍,常在儿童时期发病,主要分为儿童青少年 ADHD 和成人 ADHD 两种类型,原因尚未明确,但多认为是遗传与环境等多因素的综合影响。

数据显示,全球约 7.2% 儿童罹患 ADHD,我国 6~16 岁儿童患病率达 6.26%,成人多动症的患病率约 2.5-4.9%。大概估算一下,哪怕是上班族,平均每 30 人中就有一个 ADHD 患者,这并不是个小数字,也牵引出巨大的药物缺口。

长久以来,正式获得药品批准文号的 " 聪明药 " 在国内仅有一款,是 2005 年获批上市的 " 专注达 ",由美国强生公司在华最大的子公司—西安杨森制药有限公司生产。

" 专注达 " 最早于 2000 年 8 月获美国 FDA 批准,并于 2005 年在中国获批上市。2021 年," 专注达 " 被纳入中国医保目录。

图 | 专注达在国内十分紧俏,经常断货

以一司之力生成全国所需的药物,产能自然有限。自 2024 年开始," 专注达 " 在全国多地都出现了缺货情况。在医院拿着挂号单都开不出药的家长们急得团团转,有的组建互助群,有的会每天都跟药房打电话询问是否进货,稍有 " 好消息 ",全家人都会出动去医院抢药,否则稍微晚一会儿,又会陷入失望。

为了让来之不易的药物可以得到更有效的利用,有的家长甚至想出了假期断药,开学后再吃的主意。

这中间,也有试图通过非正规手段获取药物的非 ADHD 患者。据有关报告称,有的地下药贩子,甚至把 20 元 / 粒的 " 聪明药 " 转卖到了 100 元 / 粒。

" 专注达 " 的短缺,除去市场上强烈的需求外,生产方自身也面临许多问题:全球的原料供应都受到了严格监管且产能有限;作为一类管控的精神药物,为了避免药物滥用,是否增加产能也需要多方考量,决策链路长;经销商向各地医院分发的药物资源多寡不均 ……

生产方表示,预计 2025 年第二季度前,会把 " 专注达 " 的包装工序从海外转移至西安工厂,从而加速中国市场供应。但目前看来,面对如此巨大的市场缺口,仍然只是权宜之计。

国产平替,狂拉 5 个涨停

有需求就有商机,这也让 " 聪明药 " 的国产平替成为可能。

年报显示,2024 年 " 专注达 " 的销售额为 6.41 亿美元。而有关数据推测,到了 2025 年,全球 ADHD 类药物市场规模将达到 147.1 亿美元,并将以 4.11% 的年复合增长率在 2034 年达到 211.4 亿美元。

这显然给了很多药企机会。

4 月 14 日,立方制药公告称,公司研发的同类仿制药获批,首个国产 " 聪明药 " 即将面试。随后,立方制药一连斩获 5 个涨停板。一般,首仿药的获批并不会在资本市场引起太大波澜,立方制药之所以受到市场如此热捧,原因就在于国内市场的供需失衡。

对此,立方制药有关工作人员表示,获批药物具体的定价等细节,公司内部还在商定,同时面对药监系统,仍然有一些流程要走。从临床上看,仿制药跟 " 专注达 " 的药效一致,解决了等效平替的问题。加上该公司做类型药剂的经验成熟,产能有保证,国产药供应链也更便捷。

立方制药这次神兵天降,无论是不是 " 聪明药 " 的使用者,都卷入了一场狂欢。

对于 " 聪明药 " 的患者来说,首仿药的上市可以让抢药难的问题一定程度上得以解决。加上中美加征关税的情况背景,用国内仿制药抢占市场是一个值得鼓励的行为。

而对于消息敏锐的股民来说,及时上车短暂捞一笔,也是一件头等大事。这还是立方制药上市四年来,头一次引发如此剧烈的股价表现。

只是短暂的上涨过后,随着财报披露,去年营收净利双降的立方制药结束涨停行情,股价走势开始断崖下跌,让追涨入手的股民苦不堪言。

图 | 立方制药的股价,如同过山车

从根本上而言," 聪明药 " 其实还是一个针对患者的特定精神类药物,市场规模虽然一直上升,但整体盘子并不大。

外界对其神乎其神的传说,违法不说,也很转化为真实需求。事实上," 聪明药 " 并不能真的让人变聪明,它只能提高注意力达成强烈的专注感,并不会对记忆力与逻辑分析能力带来提高。

违规使用 " 聪明药 ",还会对身体造成伤害:紧张、头痛、失眠、抑郁、焦虑、厌食、暴躁等都有可能,长期服用还会导致心理性依赖。早在 2007 年,美国食品药品管理局就发布通告,高血压、心衰或甲亢等患者应谨慎使用 " 利他林 ",同时 " 利他林 " 应该在药品说明书中加入黑框警告。

看来,无论是用药还是炒股,都需谨慎对待,注意风险。

本文来自微信公众号 " 真故研究室 "(ID:zhengulab),作者:梁湘,编辑:杨梅,36 氪经授权发布。