宜宾的下一个十年

本文来自微信公众号:雨前产经观察,作者:罗提,题图来自:视觉中国

黑马宜宾,突然刹车。

2025 年一季度,宜宾 GDP 实际增速仅为 4.0%,不仅远低于绵阳的 7.2% 和德阳的 7.5%,更首次跌破全省 5.5% 的平均线。

相比去年同期 8.2% 的增速,这座曾经的高增长城市更是陡然失速,创下非疫情期最低纪录。

昔日的 " 优等生 " 地位正受到有力冲击," 标兵渐远,追兵渐近 " 的局面已然形成。

十年前,宜宾几乎凭一己之力改写了四川经济格局。从 2015 年到 2024 年,GDP 从 1525.9 亿元跃升至 4005.76 亿元,一举成为四川第三城。

这种增长速度,在全国地级市中都堪称教科书级的 " 弯道超车 "。

然而,辉煌是否已成过去?这是战略性调整,还是根本性危机?

站在新的历史起点,宜宾的 " 下一个十年 " 在哪里?

一

要理解宜宾当前的增长放缓,需先回顾十年前的转型起点。

2015 年的宜宾,是一座被 " 一黑一白 " 禁锢的城市。

白酒产业独大,占据工业利润总额五成以上。煤炭产业日渐式微,资源枯竭的警钟已敲响。

除了五粮液、天原、丝丽雅这 " 老三件 ",宜宾几乎没有拿得出手的现代产业名片。

关键时刻,两大历史机遇同时出现:

一是国家 " 中国制造 2025" 战略全面铺开,制造业升级成为国家意志;

二是东部沿海产业向西部转移浪潮加速涌动,成本压力推动制造业企业寻找新家园。

宜宾市委、市政府敏锐捕捉到这一信号,在 2016 年提出了 " 产业发展双轮驱动 " 战略,明确了传统产业升级与新兴产业培育并行的发展路径。

一场前所未有的产业基因移植手术,就此展开。

当其他城市还在争抢头部企业时,宜宾却瞄准了一个令人意外的方向——二三线手机品牌。

这是一个看似不起眼的选择:朵唯、苏格、康佳 …… 没有一家是行业巨头,甚至有些名字对很多人来说都很陌生。但宜宾看中的,恰恰是这些企业所具备的特质:

它们拥有完整的产业链和成型的生产线,是真正的 " 麻雀虽小,五脏俱全 ";

引进成本相对较低,不会给财政有限的宜宾带来过重负担;

这些企业专注于制造业本身,不像一些互联网企业那样追求快速扩张和资本游戏。

2016 至 2017 年,宜宾市出台专项政策,成立智能终端产业发展领导小组,规划建设智能终端产业园,通过与深圳市手机行业协会等合作,成功将这些企业及其完整产线引入宜宾。

这一步看似普通,实则关键——宜宾通过这些企业,完成了对现代制造业基因的第一次植入。

智能终端产业从无到有,形成了完整产业链。更关键的是,宜宾培育出一支现代制造业技能的产业工人队伍。

这支队伍,成为宜宾下一步产业升级的关键筹码。

2019 年,震动产业界的消息传来:宁德时代与宜宾签约 30GWh 动力电池项目。

为何全球巨头选择这座西南小城?

三大优势集中体现:水电资源带来的低电价,0.3 元的度电成本,仅为宁德时代溧阳工厂的一半;智能终端产业培育的技术工人,可直接为新能源产业所用;宜宾为新能源产业提供全方位政策支持。

宁德时代落地如同 " 头雁 ",引领整个产业链向宜宾集聚。上下游企业纷至沓来,一条完整的动力电池产业链迅速成型。

签约产能不断扩大,已达 235GWh。宜宾工业经济真正起飞。

2023 年,宜宾动力电池销量占全国 15% 以上、全省 90% 以上。

产业产值突破千亿元,成为继白酒后的第二个千亿产业。宜宾获得 " 动力电池之都 " 新名片。

十年转型,宜宾从资源型城市变身现代产业新城。GDP 排名升至全省第 3,超越德阳传统工业强市。

宜宾走出一条独特的三线城市产业升级路径:" 麻雀战术 " 培育基础," 头雁效应 " 带动集群。

然而,当成功模式初显成效,增长放缓信号已现。

二

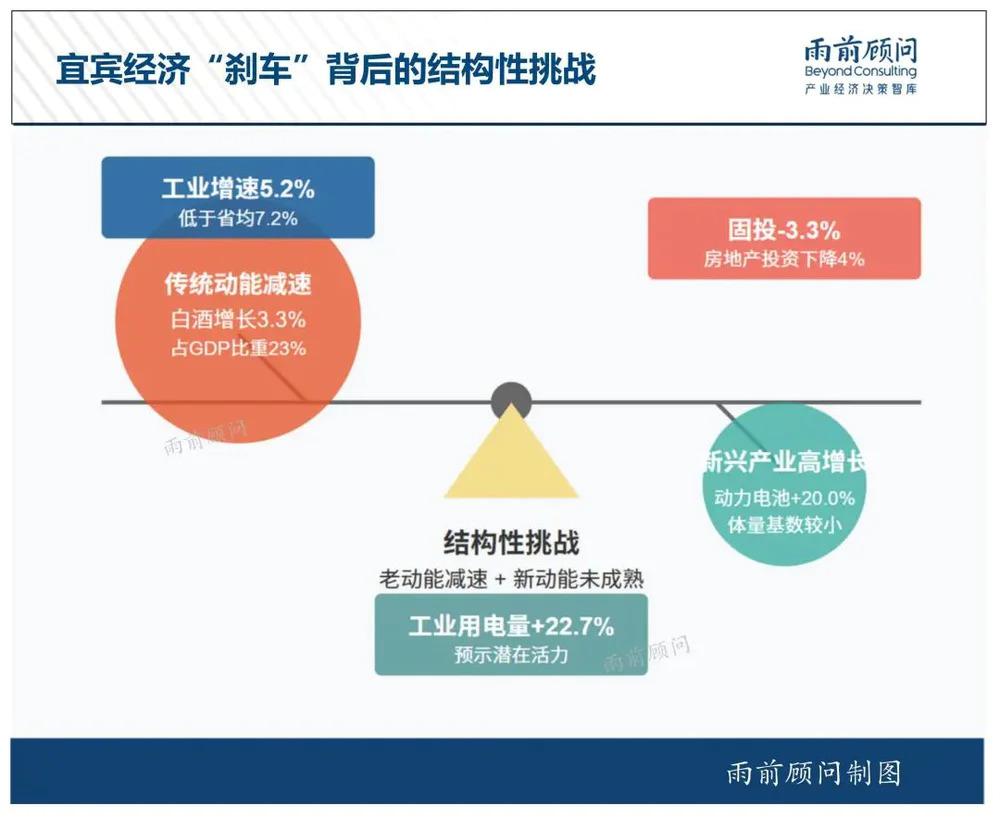

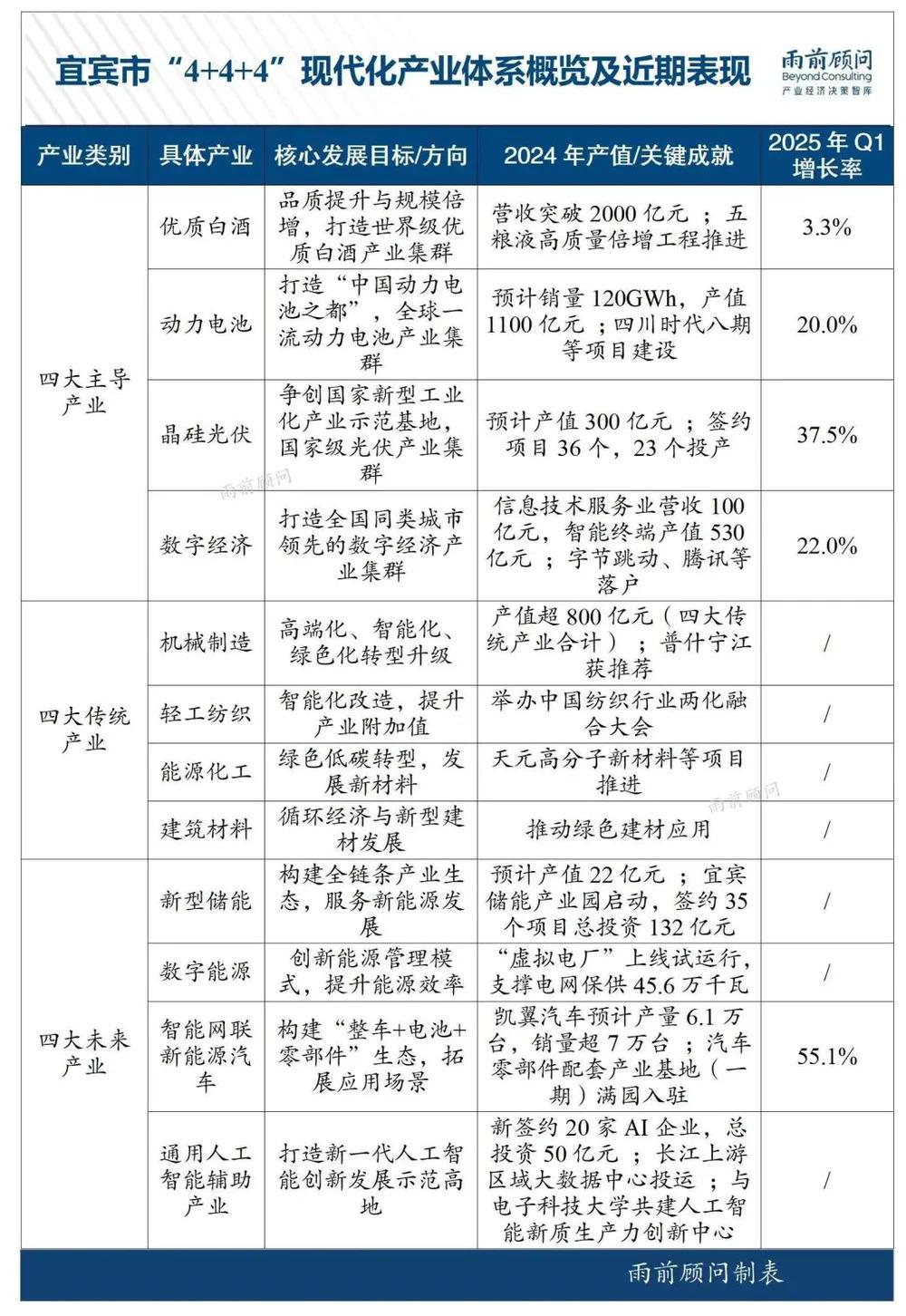

宜宾经济为何突然 " 刹车 "?数据拆解揭示了多重挑战的叠加。

工业是首当其冲需要审视的领域。 2025 年一季度,宜宾市规模以上工业增加值同比增长 5.2%,不仅低于四川省 7.2% 的平均水平 ,也明显落后于绵阳市的 11.7% 和德阳市的 14.0% 。

从工业内部结构看,采矿业增加值增长 8.9%,制造业增长 6.3%,而电力、热力、燃气及水生产和供应业增长仅为 1.6%。制造业作为工业主体,其 6.3% 的增速是影响整体工业表现的关键。

更进一步看,宜宾工业的传统压舱石——白酒产业遭遇增长天花板。一季度增加值仅增长 3.3%。

五粮液这一龙头企业的成长曲线也在渐缓:营收增速从 2023 年的 12.58%,降至 2024 年的 7.09%,再到 2025 年一季度的 6.05%。

这看似小小的下滑,却影响深远。要知道,2024 年白酒产业约占宜宾 GDP 的 23%。这个巨人脚步一慢,全城经济立刻感受到震动。

消费升级、年轻群体偏好转变、渠道库存压力 …… 白酒行业面临的挑战从未如此之多。宜宾正急于寻找白酒产业增长的 " 第二曲线 "。

另一方面,新兴产业表现亮眼却难挑大梁。

智能网联新能源汽车增加值增长 55.1%,晶硅光伏增长 37.5%,动力电池增长 20.0%。

" 新三样 "(新能源汽车、锂电池、光伏产品)出口额同比暴增 34 倍,展现出惊人爆发力。

然而,高增长率背后是较小的基数。这些新兴产业虽然前景广阔,但体量和对整体经济的拉动力,尚不足以完全弥补传统产业增速放缓的影响。

这正是宜宾面临的结构性难题:老动能减速,新动能尚未成熟,交替期的阵痛不可避免。

注:部分增长数据未在资料中明确,以 "/" 表示。传统产业增长情况可参考工业用电量等间接指标。

宜宾经济的另一大隐忧是投资活力的减弱。一季度固定资产投资增速 -3.3%,远低于四川省 4.0% 的平均水平。

房地产开发投资下降 4%,成为拖累整体投资的主要因素。这一下滑不仅影响建筑业,更波及全产业链。

工业投资仅保持微弱增长(1-2 月仅 0.9%),与四川全省 18.1% 的增速形成鲜明对比。这表明宜宾产业转型的内生动力可能正在减弱。

值得关注的是,宜宾一季度工业用电量同比增长 22.7%,位居全省第一。这显示出工业活动依然活跃,或许预示着未来投资活力的潜在回升。

宜宾经济放缓,并非单一因素导致,而是多重因素叠加的结果。

内部看,产业结构调整进入阵痛期;居民消费信心尚未完全恢复;企业面临原材料价格上涨、融资成本上升等经营压力。

外部看,全球经济增长放缓,贸易环境不确定性增加,对宜宾新兴的外向型产业构成挑战;国家政策层面的房地产调控、金融去杠杆等举措,也不可避免地影响地方发展。

这一切,都表明宜宾正处于一个关键的战略调整期。

过去十年靠 " 产业移植 " 取得的成功,能否在新的内外部环境下持续?如何在 " 老树开新花 " 与 " 新树长成林 " 之间找到平衡?

这是宜宾面对 " 下一个十年 " 必须回答的核心命题。

三

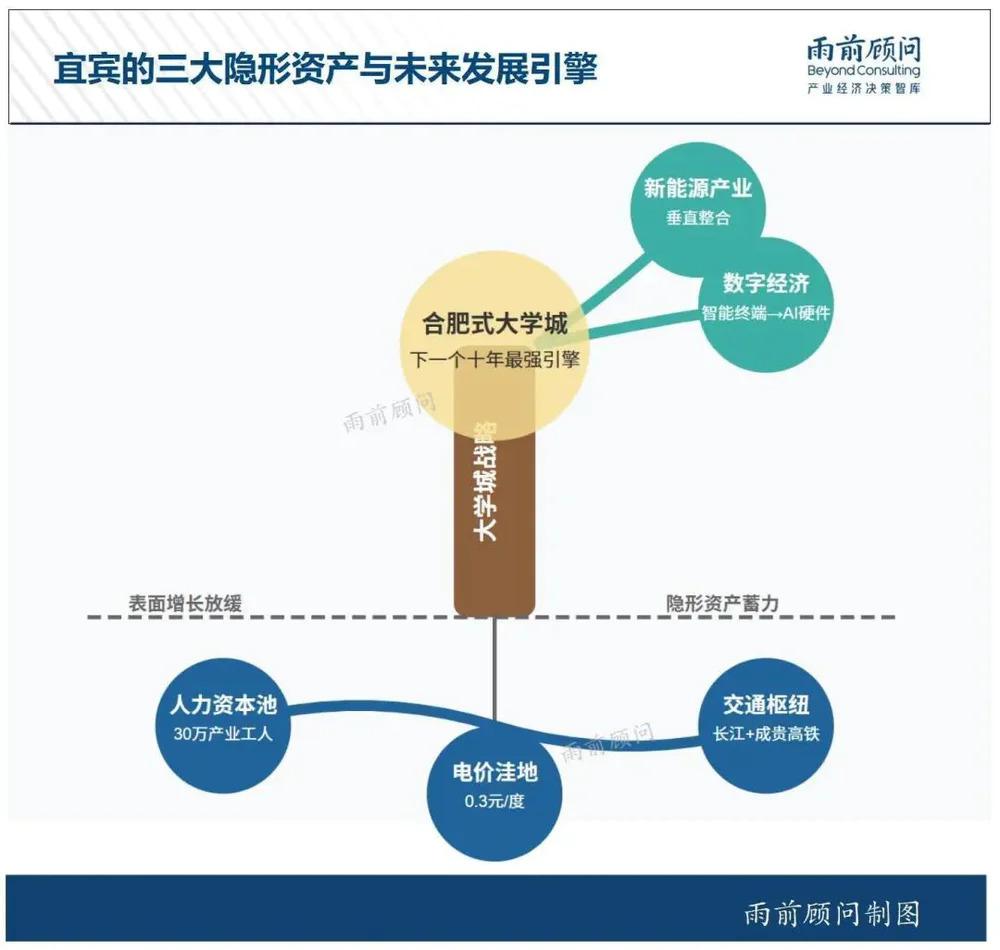

表面看,宜宾遭遇增长瓶颈。但深挖会发现,这座城市十年转型累积了三大隐形资产,如同地下根系,正为未来蓄力。

一是人力资源。30 万熟练产业工人构成宜宾最宝贵的资源禀赋。他们形成典型的 " 滚雪球效应 " —从智能终端到动力电池,技能不断升级,吸引更多产业入驻,创造更多就业,再吸引更多工人。这支队伍是宜宾产业向上跃迁的人力基石。

二是电价洼地。水电资源带来的 0.3 元度电成本,仅为东部沿海一半。对动力电池、光伏等能源密集型产业,这是决定性竞争优势。随碳中和目标推进,此优势将更加凸显,成为吸引高科技产业的长期磁力。

三是交通枢纽。长江黄金水道的起点,为原材料和产品提供低成本水运通道。2019 年开通的成贵高铁,结束了无高铁历史,将宜宾与成渝、西南乃至东南沿海紧密相连。这种多式联运优势,大幅降低企业物流成本,增强产业承载力。

更关键是宜宾押下了一张王牌—— " 合肥式大学城 " 赌注。

2016 年前,宜宾高校匮乏。短短七年间,一座 36 平方公里的大学城拔地而起。电子科大、四川大学等名校纷纷入驻,成为省内的教育新高地。

这一战略意义非凡。首批大学毕业生已走出校门,为宜宾注入创新基因。从 " 产业工人 " 到 " 工程师红利 " 的跨越正在发生,为宜宾从 " 制造 " 向 " 智造 " 奠定智力支撑。

合肥的路径值得借鉴。一座曾经普通的工业城市,因中科大入驻,蜕变为创新高地,在量子信息、集成电路等前沿领域领跑全国。宜宾大学城埋下的种子,将是 " 下一个十年 " 最强劲引擎。

基于这些底牌,宜宾正加速从 " 产业移植 " 向 " 内生创新 " 转型,未来十年,蕴藏着诸多关键增长机遇:

一是深化新能源全产业链优势。依托动力电池的先发优势,进一步整合晶硅光伏、新型储能、氢能技术以及智能网联新能源汽车,打造从材料、零部件、系统集成到应用服务的完整新能源产业生态闭环,争取在全球新能源价值链中占据核心环节。

二是拓展数字经济应用蓝海。在已有的智能终端制造和信息技术服务基础上,大力发展工业互联网、产业数字化解决方案、数据标注与处理等高附加值数字服务,并推动数字技术与实体经济深度融合。

三是发挥人工智能的倍增效应。将通用人工智能辅助产业作为赋能引擎,推动 AI 技术在制造业、农业、服务业、城市治理等各个领域的广泛应用,提升全要素生产率。

四是培育传统产业中的 " 新星 "。在机械制造、能源化工等传统产业的转型升级过程中,聚焦新材料、高端装备、精细化工等细分领域,培育一批具有核心技术和市场竞争力的新兴增长点。

五是抢占绿色发展与循环经济高地。以 " 无废城市 " 建设为契机,大力发展节能环保、资源综合利用、绿色建材等产业,吸引相关领域的投资和技术,打造绿色低碳产业示范区。

六是借力成渝地区双城经济圈。更深度地融入成渝地区双城经济圈发展战略,在产业链协同、市场共享、要素流动、科技创新等方面寻求更广泛的合作,提升区域整体竞争力。

宜宾的下一个十年,大学城是催化剂,三大隐形资产是基础。尽管当前数据放缓,中长期增长动能依然充沛。

一位产业观察家道破天机:

宜宾不是断崖,而是换挡。第一个十年打基础,接下来将筑高峰。调整期正是检验发展韧性的关键窗口。

注:部分产值或增长数据未在资料中明确,以 "/" 表示。

四

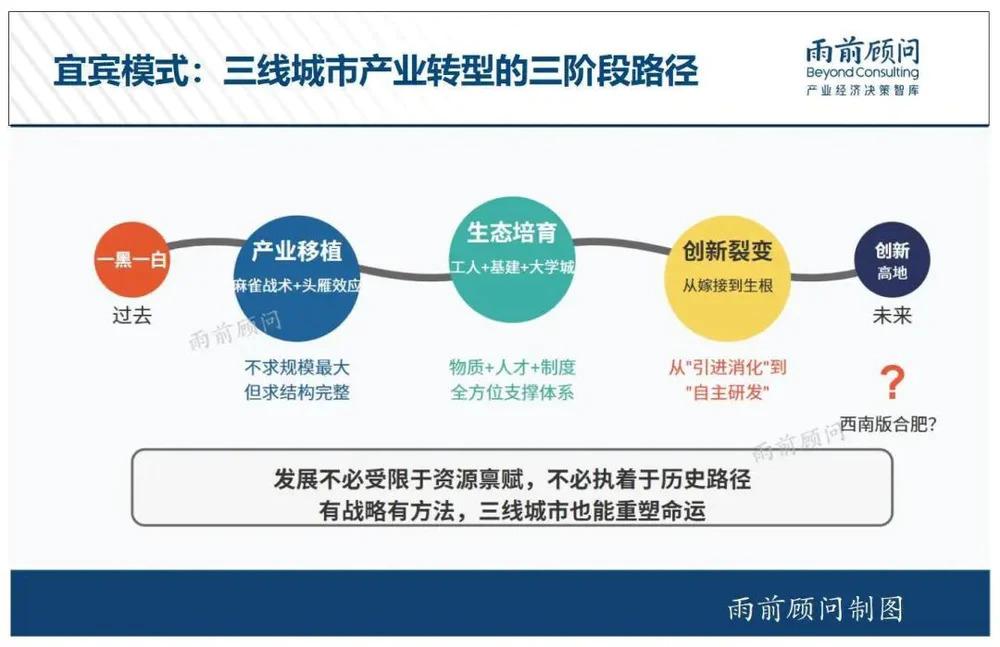

宜宾不仅是一座城市的故事。它是中国产业变革的微观镜像。

从一个白酒煤炭依赖的西南小城,到跃居四川第三的现代产业高地。宜宾的十年蝶变,写下了一座中国三线城市自我重塑的教科书。

这种转型路径的普遍意义在于,它勾勒出一个清晰的三阶段发展模型:

第一阶段:产业移植。从 " 麻雀战术 " 引入中小企业产线,到 " 头雁效应 " 吸引龙头企业,实现产业基因的外部注入。不求规模最大,但求结构完整;不求品牌最响,但求技术踏实。

第二阶段:生态培育。通过产业工人培养、基础设施升级、大学城建设等系统工程,构建从物质到人才的全方位支撑体系。物质基础有产线设备,人才基础有技工与工程师,制度基础有政府与市场的协同。

第三阶段:创新裂变。当量变积累到临界点,迎来质变突破。产业链从 " 嫁接 " 走向 " 生根 ",创新从 " 引进消化 " 走向 " 自主研发 ",一座城市的产业命运开始掌握在自己手中。

宜宾的样本价值,在于它验证了非省会城市产业升级的可行路径。它既不同于省会城市依靠行政资源的发展模式,也不同于经济特区依靠特殊政策的发展方式。它的成功更具可复制性——靠的是敏锐把握产业转移契机,系统构建竞争优势。

这对中国数百个寻求转型的地级市而言,宜宾模式提供了可贵启示:发展不必受限于资源禀赋,不必执着于历史路径,有战略有方法,三线城市能重塑命运,野百合也有春天!

站在历史与未来的交汇点,宜宾能否走得更远?能否突破当前增长瓶颈,实现从 " 制造高地 " 到 " 创新高地 " 的再次跃升?能否成为 " 西南版合肥 "?

答案仍在书写中。

本文来自微信公众号:雨前产经观察,作者:罗提