小鹏平民化,想睡在比亚迪上铺

撰文 | 胥 植

编辑 | 王 潘

摆脱 " 活下去 " 困扰的小鹏,下一步需要思考的是如何实现盈利。

5 月 21 日,小鹏汽车发布 2025 年第一季度财务业绩,该季度总营收 158.1 亿元人民币,同比增长 141.5%;而净亏损为 6.6 亿元,无论是相较 2024 年一季度的 13.7 亿元,还是 2024 年第四季度的 13.3 亿元,均实现大幅收窄。

在 MONA M03 和 P7+ 两款畅销车型的拉动之下,小鹏的规模化效应正在显现。

一方面是交付量再创新高,2025 年第一季度总交付量达到 94008 辆,同比大增 330.8%,相比 " 突飞猛进 " 的 2024 年第四季度,依然取得 2.73% 的增长,这也让小鹏时隔几年后,重新回到新势力车企榜首 " 宝座 "。

另一方面是毛利率的稳步向上,创下历史新高。该季度小鹏毛利率为 15.6%,同比提升 2.7 个百分点,环比提升 1.2 个百分点;在汽车毛利率上这一表现更加突出,该季度达到 10.5%,同比增长了 5 个百分点。

这份财报的含金量很快在资本市场得到验证,业绩发布当晚,小鹏汽车在美股市场表现亮眼,收盘涨幅达 13%。5 月 22 日,在恒生科技指数低开的情况下,小鹏汽车港股依然逆势上涨,盘中涨幅一度超过 10%。

不过我们此前曾多次提及的 " 低价路线 " 隐患,从财报中来看也有进一步凸显。尽管交付量较上个季度有所提升,但总营收和汽车销售收入不增反降,环比分别下降 1.8% 和 2.1%。

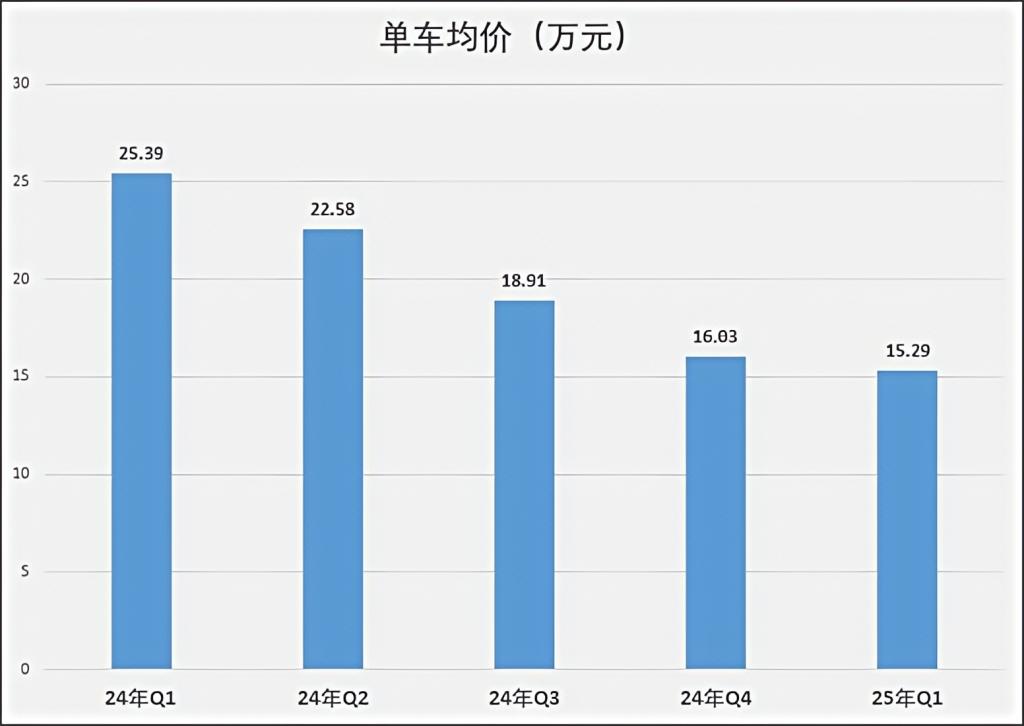

这代表着小鹏的单车均价还在进一步下行。从近几个月的销量来看,小鹏市场售价最低的产品 MONA M03,依然是绝对主力,占比超过 50%。

何小鹏在当晚的业绩会议上表示,有信心在第四季度实现盈利。即便小鹏顺利完成了这一预期目标,但可以预见的是,在接下来的不短时间内,小鹏大概率只能挣到 " 辛苦钱 "。

为什么盈利这么艰难?

在过去几年,低端和高端芯片占据绝大部分出货量份额。折射到新能源车市场,对应着车企的 " 两极分化 " ——高端车型追求智驾体验和算力,芯片选择以高端为主;而低端车型更注重智驾功能 " 有没有 ",而非 " 好不好用 ",芯片往往是怎么便宜怎么来。

这在某种程度上反映出小鹏过去几年 " 尴尬 " 处境的一大原因。作为创立之初就一直坚持 " 技术路线 " 的车企,尽管小鹏在智驾上实力有目共睹,但这一能力以及研发上的巨额投入,却并未如同鸿蒙智行和理想、蔚来一样,转化为高端领域的强大溢价力和号召力。

而在低端领域,受限于 " 高不成、低不就 " 的性价比,小鹏的智驾优势也没有能够转化为实打实的销量成绩。在智驾领域,过去常被视作末尾梯队的零跑,反倒是借助精准的产品定位和极致性价比,长期稳居新势力销量头部梯队。

当然,这与小鹏智驾坚持不收费也有一定关系。相比友商们高达数万的智驾买断价格,或者是数百元的月度订阅费用,小鹏的确称得上 " 相当良心 "。

好在小鹏及时 " 觉悟 ",在经历了大刀阔斧的改革后,连续推出低价车型,凭借智驾的 " 降维打击 " 和不错的品牌力,逐步站稳了脚跟。

但正如同前文所说,小鹏距离盈亏平衡尚有一段距离,即便实现盈利,也很难如同赛力斯一样实现利润的 " 飞跃 "。

这可以看作是此前小鹏智驾 " 尴尬处境 " 的一个延续:相较 " 向下 " 的对手,小鹏的成本管理能力不足;相较 " 向上 " 的对手,小鹏的单车均价过低,难以带来利润的增长。这一点,通过和零跑、理想的业绩对比,不难得到验证。

今年一季度,零跑交付量 87552 辆,和小鹏相当接近,而营收为 100.2 亿元,不足小鹏的三分之二,而 11.4 万元的单车均价、14.9% 的毛利率也同样低于小鹏。但零跑该季度的亏损额仅为 1.3 亿元,去年第四季度更是实现了首次单季盈利。

这主要得益于零跑同时 " 兼任 " 主机厂和 Tier1 所带来的优秀成本控制能力。从 2025 年第一季度的各项成本支出对比来看,零跑的销售成本、研发开支、销售和行政开支分别为 85.3 亿元、8 亿元、9.9 亿元,远低于小鹏的 133.5 亿元、19.8 亿元、19.5 亿元。

由于理想第一季度财报尚未发布,我们选取理想去年一季度财报,与小鹏今年一季度财报来进行对比。该时间段理想交付量为 80400 辆,与小鹏较为接近,销售成本、研发费用、销售一般及管理费用、运营费用分别为 203 亿元、30 亿元、30 亿元、59 亿元,从成本端支出来看,远高于小鹏。

但理想在该季度实现了 13 亿元的 Non-GAAP 净利润,主要来自于较高的单车均价,该季度理想的单车均价约为 31.8 万元。

综合来看,小鹏盈利艰难的原因,一是成本端 " 大手大脚 ",二是较低的单车均价成为最大拖累。从数据来看,小鹏的单车均价持续下滑迹象明显,而下跌最严重的去年第三季度,正是 MONA M03 大量交付的时候。

尽管朝着 " 优等生 " 稳步迈进的小鹏,已经在各项基本功上实现了不小进步,但从目前小鹏的情况看,这一 " 尴尬 " 现状还将持续较长时间。

做小米和比亚迪对手的 " 代价 "

不管是去年的 MONA M03 和 P7+,还是今年以来的各种改款车型,小鹏均突出了一个 " 增配降价 "。目前小鹏在中高端领域,仅剩下 X9 一款 " 独苗 ",但其月均一千多台的销量,很难说能为小鹏带来多少营收和利润的贡献。

这在一定程度上反映出,小鹏正在被迫放弃高端市场,转而攻向下沉领域。这无可厚非,毕竟在当下的中国新能源车市场中,活下去永远是第一要务。

当下的小鹏,更像是在复制比亚迪和曾经的小米手机路线。

首先是在汽车市场,小鹏和小米几乎是完全 " 易位 "。小米汽车强调性能,希望主攻高端路线,而小鹏则先于小米一步,卡位 " 年轻化 "、" 性价比 " 身位,尤其是 MONA M03,俨然已经成为了当下 " 年轻人第一辆车 " 的最佳人选。

而小鹏所处价格段,不可避免将受到比亚迪的剧烈冲击。如果说在去年,小鹏还能凭借智驾优势占据一席之地,那么在年初比亚迪天神之眼的 " 智驾平权 " 冲击下,这一优势正在慢慢被磨灭。在比亚迪强大的成本压缩能力下,一切友商的 " 性价比 " 都难有长期抵挡能力。

为应对比亚迪的智驾攻势,小鹏更多转向了防守。5 月底,MONA M03 MAX 版本即将上市,这是图灵 AI 辅助驾驶首次下放到 15 万级产品。这可以看作是小鹏 " 挖深壕沟、加固城墙 " 的一次举措。

小鹏的低价路线,无疑是一种 " 用未来换现在 " 的举措。性价比路线走得越久越顺,也代表着在高端领域的 " 向上突破 " 难度会越来越大。比亚迪、吉利、奇瑞等以性价比立身的传统车企,如今均面临在高端领域屡败屡战的困境。

小鹏并非没有针对性进行应对,包括 X9 发布会选择在香港举办,以及计划在三季度推出 30 万级别的全新一代 P7 等。小鹏依然没有放弃 " 用科技能力进攻中高端市场 " 的初心,但今时不同往日,一是各个价格段,尤其是 30 万 + 市场的强力对手众多;二是小鹏的品牌力在低价车型影响下有所减弱,结果如何,还得用时间来证明。

底牌虽多,需要 " 种子选手 "

得益于较早的布局和扎实的技术能力," 四面出击 " 的小鹏,撒下的 " 种子 " 并不少,相较一众对手,小鹏还有增程、海外、机器人、飞行汽车等诸多底牌和后手未出。

问题在于,底牌数量很多,但短期来看还缺乏 " 能打 " 的选手——要么变数较大,要么周期太长。

汽车主业务方面,增程或许是小鹏的下一条 " 增长曲线 "。从 3 月的新品发布会来看,小鹏对增程产品寄予厚望,这在意料之中,毕竟这块市场太让人眼红了。

凭借技术能力,以及站在 " 前辈 " 肩上,小鹏无疑将在增程道路上避开不少弯路,例如针对用户洞察所作出的 " 小油箱大电池 " 改进,小鹏在增程赛道中分到一杯羹应该不是难题。但不可否认的是,增程赛道已成为深度 " 红海 ",除理想、问界、零跑、深蓝、阿维塔等新势力外,比亚迪、吉利、奇瑞等车企也纷纷开始涉足增程。

这条赛道此后的 " 内卷 " 惨烈程度,或将远超行业想象。以一己之力实现增程 " 从 0 到 1" 的理想,亦开始逐步将重心转向纯电,即是最好例证。

今年,小鹏汽车海外成绩亮眼,以 7615 辆的出口量登顶新势力出海榜首,海外销量同比大增 370%,同时新增超过 40 家海外门店。

但从销量占比来看,海外贡献极其有限,想要真正将海外打造成 " 第二曲线 ",还需要较长的时间来补足基建。此外受多变的国际局势影响,出海之路对于车企来说还是个重大变数,难以稳定担起重任。

至于机器人和飞行汽车,尽管这两者均是颇具想象力的万亿赛道,但毫无疑问,真正的商业化规模落地时间还早。对于小鹏来说,这两个业务均在 " 婴幼儿 " 阶段,更多可看作车企决赛圈之后的全新胜负手,但在三五年甚至十年内,还不能成为 " 养家糊口 " 的主力军。

综合来看,小鹏早已走出 " 深水区 ",但局势还难言乐观," 挣辛苦钱 " 将是其未来经营的常态。不过或许这对于小鹏来说已经足够,毕竟有技术,布局也足够多,只要成功撑过决赛圈,小鹏还将迎来新的蜕变。