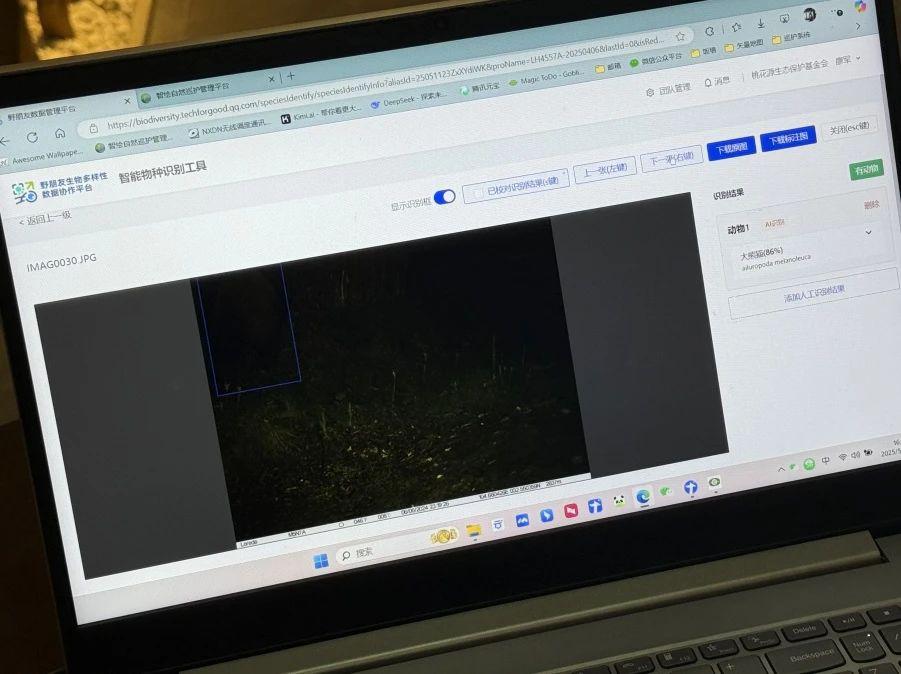

AI竟然说这张图上有大熊猫,是不是又骗人了?!

" 这张图上有熊猫???AI 肯定认错了!"

在老河沟保护地的办公室里,我们一行人正在围观 AI 如何识别红外相机拍到的动物。当AI 判定这张漆黑一片的图上有大熊猫时,我们都觉得它错了——看吧,AI 还是不如人类。

AI 认为这张图片上有大熊猫的可能性为 86%。熊猫呢???|桃花源老河沟保护地

巡护员廖军坐在电脑前,同事都说他是们老河沟最会认动物的人。他用鼠标缓缓在图上画了个框,说:" 这图上是有熊猫的,在这儿。"

我们把脸凑到屏幕前,眯起眼才勉强看到了暗夜里的一个轮廓——是一只大熊猫的屁股。

巡护员框出了图片上的熊猫,AI 已经有了和巡护员一样的火眼金睛

原来 AI 是对的,错的是我们。

上周,我们和腾讯 SSV 技术公益团队一起拜访了桃花源老河沟保护地。在这里,我们不仅看到了保护工作如何促进社区生计,更看到了数字科技能给自然保护带来什么变革。

今天文章末尾有一项有奖征集活动,记得看到最后哦。

曾经的猎人,变成了巡护员

桃花源老河沟保护地位于四川省绵阳市平武县,占地 153 平方千米,是大熊猫国家公园的一部分。这里有保存相对完好的植被,有大熊猫、亚洲金猫、羚牛、绿尾虹雉等国家一级保护动物。最特别的是,老河沟是全国第一个由政府委托和监督、由民间力量管理的自然保护地。从 2012 年开始,桃花源生态保护基金会获得了老河沟 50 年的管护权,从此开始了社会公益型保护地的尝试。

保护地刚建立时,老河沟还是一片废弃的林场。摆在桃花源基金会面前的,除了如何从零建立一片保护地、恢复生态系统,还有如何解决 " 人的问题 "。当地人靠山吃山,过去不少人以打猎为生。保护地不仅得有效地防止盗猎,更得找到一条能让当地人受益的保护路径——只有让当地人获益、得到大家的支持,保护工作才能一直持续下去。

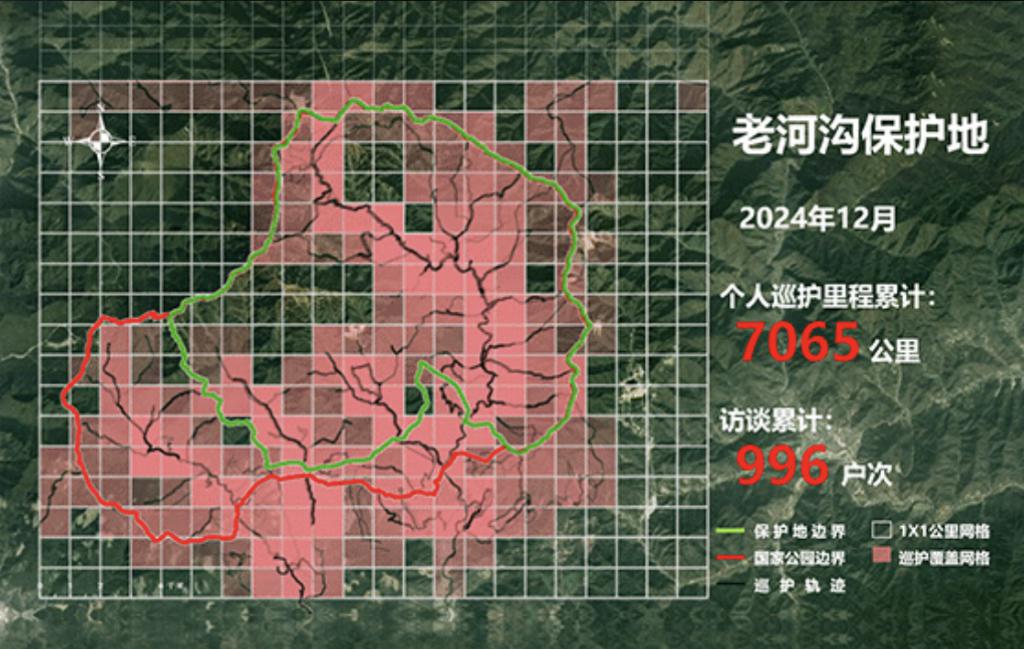

防盗猎的重任落到了巡护员身上。老河沟保护地内现在有 257 条巡护路线,每年巡护里程超过了 8000 公里。在日常巡护中,巡护员需要发现和清除猎套猎夹;一旦监测到有人闯入保护地,他们还会启动紧急巡护。

巡护员基本都是当地人,来自各行各业,有电脑店老板,有小学老师。在日复一日的巡护中,他们成了最了解这座山林的人。巡护员甘明东以前甚至是猎人,应聘时他还担心自己的前科会不会有影响——如今,他被大家称为 " 熊猫保镖 ",当猎人时积累的对动物和荒野的了解,现在在巡护工作中也派上了用场。

去年老河沟的巡护员一年巡护所覆盖的网格,越红的地方就是覆盖的次数越多

巡护员的日常工作,除了上山巡护,还有 " 下乡 " ——他们走访了上万户村民,建立与社区的长期关系。这两年,老河沟还推出了 "生态导赏员" 机制:通过对村民进行培训,考核选拔了 138 位生态导赏员,他们在报备审批后可以带领游客进入保护地游玩。

导赏活动不仅带来了直接的收入,周边村落的餐饮、住宿、农产品等产业也因此得到发展。保护地则会通过规划生态体验路线、管控游客数量,尽可能降低导赏活动对生态的影响;导赏员还可以及时劝阻游客的不文明行为,进一步降低对保护地的影响。

保护地里成片成片的独蒜兰,让大家都忍不住停下来拍照

经过十几年的保护,老河沟的生态越来越好,野生动物的记录也随之增加。去年,保护地的红外相机拍到了至少 4 头大熊猫。我们这次跟着巡护员上山,也见到了羚牛、中华斑羚、猪獾等动物。

点击视频,看看我们探访老河沟的旅程

巡护员上山的工作,除了记录动物痕迹、检查是否有猎套之外,检查红外相机也是重要的工作之一。老河沟保护地共布设了153 台红外相机,它们记录下了野生动物在野外最为真实的宝贵瞬间,也是人们了解保护地里有什么动物、大概有多少动物的最直接的数据——然而,庞杂的图像识别与处理工作,却需要耗费大量的人力。

红外相机拍下了野生动物们的珍贵瞬间|桃花源老河沟保护地

给 " 最土的地方 " 注入新技术

每一年,老河沟的红外相机会拍到 60 万~70 万张照片,这些照片需要靠人工进行处理——先确认图片上是否有动物(红外相机可能因误触导致空拍),再识别并标注出图片上都有什么动物。平均下来,保护地的 16 名巡护员,每人每年要识别约 4 万张图。

虽然巡护员们早都练就了一双火眼金睛,但这项工作仍然占用了他们大量的时间。而且,手动输入物种名还可能出错,例如 " 中华斑羚 " 和 " 中华鬣羚 " 仅有一字之差,却是两个完全不同的物种。

检查红外相机是巡护的基本工作,这些相机记录下了最珍贵的一手资料

桃花源基金会的副总裁马剑开玩笑说,保护地是世界上最土的地方,这里最先进的是大门,只要遥控器一按,大门就开了。

这里看起来确实不那么现代。一旦进山,手机就完全没了信号,哪怕是需要走上几天几夜的长线巡护,巡护员也只能靠两条腿完成,一路上相伴的只有同伴和山林里的草木与鸟兽。

不管科技如何飞速发展,自然似乎一直就在那儿,不需要现代科技。但自然保护工作需要,在马剑看来,科技的加持能让保护工作变得更加可持续。

对此,他有一套宏大的设想。比如通过无人机拍摄,给保护地建立数字孪生地图,为山上的每一株植物建档建模;比如在红外相机等设备上安装人工智能,实现前端的自动物种识别;比如通过无人机填补巡护工作中的空白……但他也坦言,这些设想在有生之年不一定能看到。相比之下,眼前最有望实现的,是利用 AI 简化图像识别工作,这不仅能解放巡护员的人力和时间,还能更好地管理和利用数据。

巡护员正在使用腾讯技术公益团队开发的智能物种识别工具

最近,老河沟保护地用上了腾讯技术公益团队开发的智能物种识别工具「物种之眼」——只要将红外相机拍摄到的图片打包上传,这个 AI 就能自己对图像进行识别;如果 AI 对某张照片的识别结果不确定,则会将其标注出来,留给巡护员进行人工确认。

「物种之眼」的训练数据有一部分就来自老河沟,因而在识别老河沟的常见物种时,这个 AI 表现得相当不错,羚牛和林麝的识别准确率都达到了 90%,大熊猫的识别准确率则有 94%,甚至出现了文章开头那一幕:当我们这些外行都以为那只是一张空拍图片时,AI 却 " 看到了 " 图片里的熊猫,哪怕只有一个背影。

把认动物变成小游戏

「物种之眼」的研发过程,还意外催生了一个全民可参与生态保护的的项目平台。

「物种之眼」的前身,是一个搭建于 2021 年的雪豹智能识别系统。之后,以通用模型 YOLO-World 为底层技术,腾讯希望将这个会认雪豹的 AI,升级成一个能覆盖多种生态环境、识别多个物种的更全面的 AI。

为此,他们联系了国内的一些保护地,收集了一批红外相机拍摄的图片。但这些图片还需要进一步标注——确认图片上是否有动物、框出动物的具体位置,之后才能交给 AI 学习。如何完成这项标注工作,腾讯想到,是不是能将标注工作拆分成细小的任务,让每一个普通人都能轻松参与?

去年 5 月,腾讯上线了「野朋友计划」小程序。最初的「野朋友」就像一个线上小游戏,用户通过回答 " 是没有动物 "、" 有几只动物 "、" 框出动物 " 等问题,就能在碎片时间里完成图像数据标注。标注结果会在后台进行多用户的交叉验证,一致性低的结果再交由人工审核。公众标注的准确率不仅达到了 90%,甚至有用户还帮机构的历史数据揪错。

在「野朋友」小程序里参与图像数据标注

从巡护员在保护地辛苦收集的数据,到手机屏幕前每一个用户的碎片时间,这些互不相识的人各自贡献,才最终开启了这枚「物种之眼」。目前,这个 AI 能识别286 种红外相机高频拍摄的物种,它仍在不断地学习,以后应该会更强。

不停升级的还有「野朋友计划」小程序,它从一项图像标注任务,升级为了一个公民科学项目平台。

现在,打开「野朋友计划」小程序,在 " 出门找动物 " 的板块里,能看到全国各地的公民科学项目,直接点击就能报名参与。在几乎人人都有微信的时代,借助平台的影响力,「野朋友计划」小程序能让这些公民科学项目突破自然爱好者的圈层,被更多人看见。

在「野朋友」小程序中," 宅家找动物 " 可以参与线上数据标注," 出门找动物 " 则可以找到各地的公民科学项目

今天,「野朋友计划」小程序有两个重要的更新:

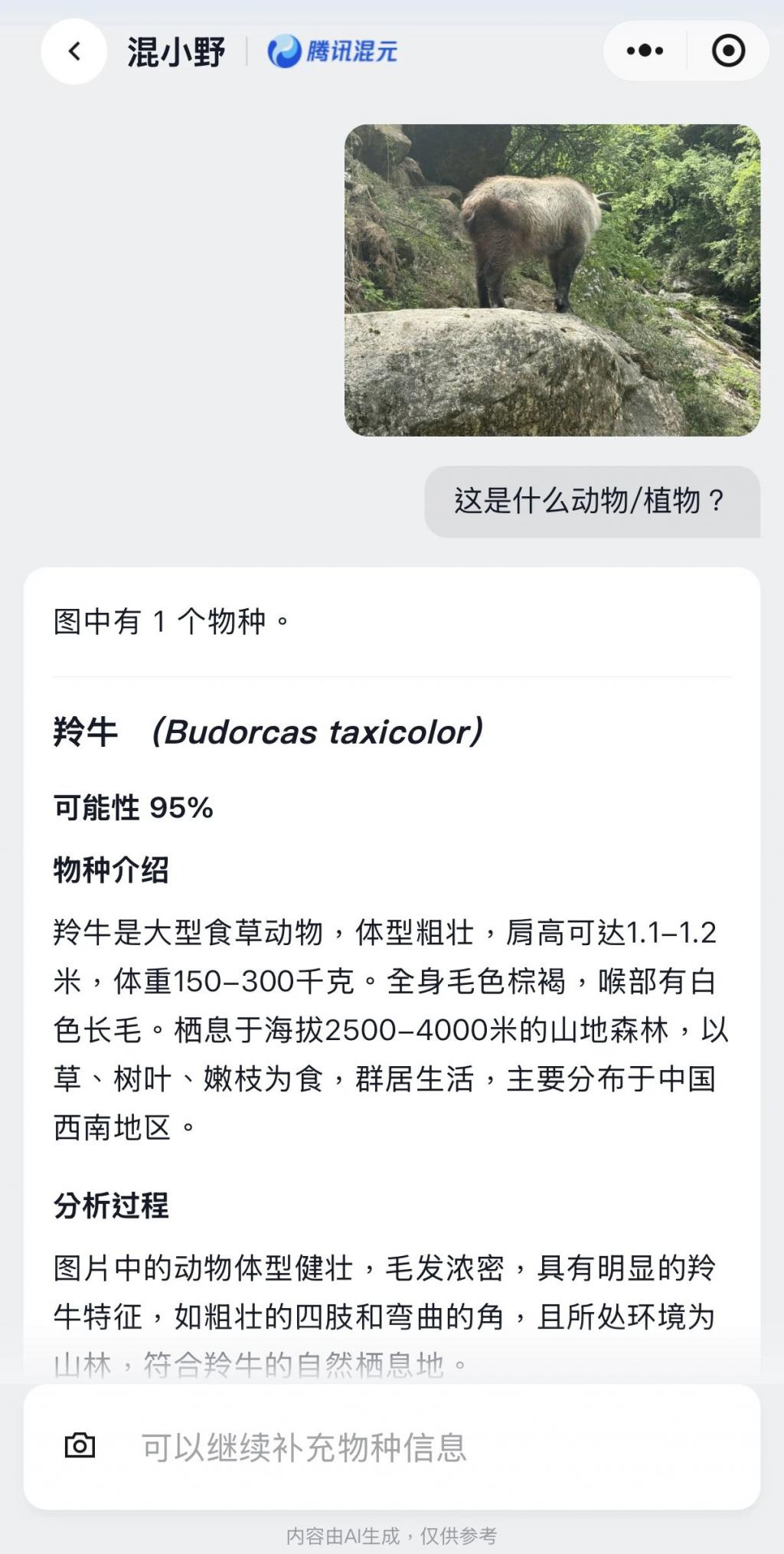

一,野朋友计划小程序的物种识别 AI正式上线——没错,这个能在保护地认大熊猫、认羚牛的 AI,咱们也能用上了。

在老河沟保护地见到的羚牛,物种识别 AI「混小野」认出来了,并且给出了分析的过程

二,我们与「野朋友计划」联合发起的全民科学活动「野朋友生态探客」正式启动。

我们号召大家走到户外,深入城市绿地、社区花园、湿地公园,用「物种之眼」与我们自己的眼睛,共同寻找和发现藏身于钢筋水泥间的 " 野朋友 "。大家可以将发现的动物记录上传到小程序,我们将会根据大家在「野朋友计划」小程序上的记录,最终生成城市生态地图。

我们还将选出 10 位上传记录最多、最优质的朋友,送出单个价值 300 元人民币的奖品,奖品由野朋友生态探客公益合作伙伴 TUFTE 户外品牌提供。

「野朋友生态探客」的活动,目前只开放了北京和深圳两个城市,我们也将在 5 月 23 日和 26 日,分别在深圳和北京举行线下的生态探客活动,为探客路线和线上地图打样。

其他城市的朋友也别失望,我们同样号召大家在各自城市里试试「野朋友计划」小程序,并通过点击下方二维码或文末阅读原文链接,将你们的经历和使用感受发给我们。我们将从中选出 10 份最有意思的投稿,送出单个价值 300 元人民币的奖品,奖品同样由野朋友生态探客公益合作伙伴 TUFTE 户外品牌提供。

点击二维码,填写征集问卷,就有可能获得奖品

生态地图和获奖名单都将在 8 月底公布,在那之前的记录和投稿都是有效的。

今天(5 月 22 日)是国际生物多样性日。生物多样性在保护地、在山林荒野,也在城市里那些或许并不起眼的自然空地,在你我身边。走出家门,带上热爱自然的心,物种的丰富与生命的美就在我们眼前。

本文来自果壳自然(ID:GuokrNature)

如需转载请联系 sns@guokr.com

欢迎转发到朋友圈