98年考上大学但没钱读,村支书说借我5千,条件是毕业后娶他女儿

乡村誓约

"志刚,考上大学了就得上,钱的事情我来想办法。"支书老赵将烟袋在门框上磕了磕,烟灰簌簌落下,他抿了口茶,声音略微压低,"我借你五千,不过有个条件——毕业后娶我闺女。"

我怔在那里,手里的录取通知书仿佛突然变得沉重无比。

那是一九九八年的夏天,蝉鸣声撕裂着黄泥村的闷热空气。

我叫周志刚,是我们黄泥村几十年来第一个考上重点大学的。

那年高考,我考了五百三十多分,全县前五十名,母亲高兴得在祖宗牌位前烧了三柱香,村里人来来往往,都说周家祖坟冒青烟了。

可喜悦没持续几天,当我拿着一纸薄薄的录取通知书站在土坯房前时,全家人的笑容很快被现实浇灭——学费四千八,住宿费八百,加上生活费,第一年就得七八千块。

这对一个普通农村家庭来说,无异于天文数字。

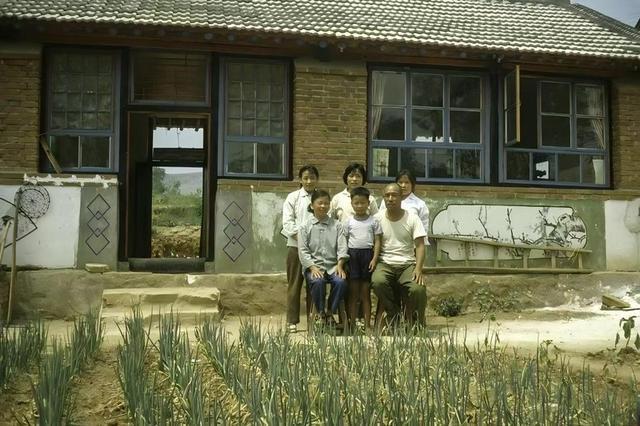

父亲周长河两年前从工地脚手架上摔下来,落下半身不遂,整日躺在木板床上,两条腿像两根枯木,每月药费就要近百元。

母亲陈巧兰守着几亩薄田,常年弓着腰,脊梁像是再也直不起来了。

哥哥周志强在县城砖厂打工,每月寄回一百五十元,勉强够父亲买药和家里开销。

那天收到录取通知书后,我们全家人围坐在昏黄的煤油灯下,陷入了长久的沉默。

"不行就先不上了,等两年攒够了钱再说。"母亲叹了口气,指节粗大的手在围裙上来回擦拭。

"耽搁两年,书还念得进去吗?"父亲靠在床头,声音虚弱却坚定,"娃儿好不容易考上,不能因为咱家穷耽误了前程。"

"那咱能去哪借这么多钱?"母亲急得眼圈通红。

就在这时,赵支书来了。

赵建国,五十出头,自打我记事起就是村里的支书,为人正直,办事利索,在村里颇有威望。

原以为他是来祝贺的,没想到开口就提出借钱,还附带了那个让我措手不及的条件。

赵支书的女儿赵小兰,比我小两岁,刚高中毕业,是村里出了名的勤快姑娘。

她总穿着一条藏青色的确良布裙,扎着简单的马尾辫,安静得像一汪清泉,说话轻声细语,走路也是轻手轻脚,生怕惊扰了谁。

自从父亲出事后,小兰常来我家帮忙,给父亲翻身、喂药,甚至帮母亲洗衣煮饭。

"志刚讀書長大,理應自個儿拿主意。"母亲望着我说,眼里有期待也有担忧。

支书离开后,夜色愈发浓重,我坐在院子里的石阶上发呆,抬头是满天繁星,却照不亮我心中的迷茫。

母亲端着一碗刚熬好的稀粥出来,在我身边坐下,粥里飘着几片青菜叶子,香气寡淡。

"娃儿,小兰这闺女确实不错,勤快、懂事,可这事却不能这么定。"母亲轻声说,声音里带着疲惫。

"妈,我不会拿自己的终身大事做交换。"我说得斩钉截铁,心里却乱成一团。

"咱老周家清贫,但骨头硬朗,不能让人看轻了。"母亲搓着粗糙的双手,"大不了我去找你三叔借,实在不行,还有家里那口老铁锅,祖上传下来的,总能换些钱。"

听到这话,我眼眶发热,知道那口铁锅是祖父留下的唯一念想,家里遇上再大的灾年都舍不得变卖。

那天晚上,小兰提着刚摘的石榴来了,几颗红艳艳的果子在昏黄的灯光下格外鲜亮。

她站在灯下,脸上带着腼腆的笑意:"听说你考上大学了,恭喜你啊,志刚哥。"

"谢谢,不过可能去不了。"我低头看着地面上自己被拉长的影子。

"为什么?是钱的问题吗?"她直白地问,眼睛里闪着真诚的关切。

我点了点头,没有提她父亲的条件,只说家里困难。

"一定有办法的。"她说完,把石榴放在桌上,轻轻走了,留下一阵淡淡的皂角香味。

这几天,村里开始有风言风语传出来,说赵支书是看中了我这个女婿,要资助我上大学,还说"周家吃了赵家的饭,小兰就是周家的媳妇了"。

这话传到我耳朵里,心里又急又羞,我决定自己去找赵支书说清楚。

赵家是村里为数不多的砖瓦房,进门是一个小院子,种着几棵石榴树,果实压弯了枝头。

赵支书正在院子里修理拖拉机,满手机油,看到我来,笑着擦了擦手。

"志刚啊,来得正好,我正要找你呢。"他招呼我进屋,从柜子里拿出两包"红梅"香烟,塞给我,"带上学校抽。"

"赵叔,那个条件的事情,我想跟您说清楚。"我咬咬牙,开门见山。

赵支书摆摆手,脸上的笑容依旧温和:"娃啊,那天是我一时心急,口不择言。"

他点燃一根烟,深深吸了一口:"钱的事你别担心,先借给你,其他的事以后再说,咱们先把眼前的事办了。"

看着他诚恳的眼神,我一时不知该说什么。

"村里是咱们共同的家,你是黄泥村出的第一个大学生,这是全村的光荣,我作为支书,有责任支持你。"他拍拍我的肩膀,"至于小兰,那丫头自有主见,将来的事将来再说。"

第二天,我跟着赵支书去镇信用社,他用村委会的公章作担保,帮我贷了五千块钱。

办完手续,赵支书把现金塞到我手里:"好好上学,争口气,别辜负了全村人的期望。"

那一刻,我鼻子一酸,差点流下眼泪。

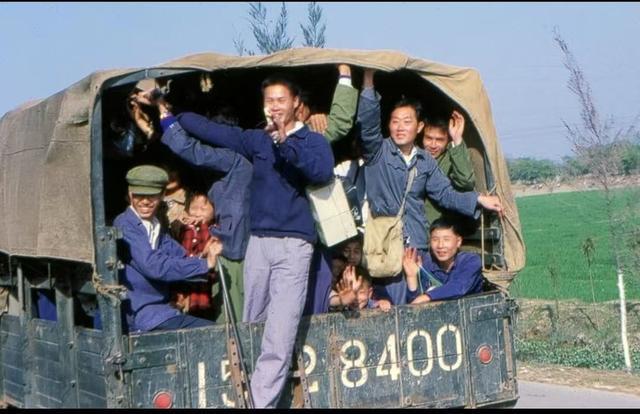

开学前一天,全家人为我送行。母亲准备了一个旧军用挎包,里面装着几件打满补丁的衣服和一些咸菜。

父亲坐在轮椅上,递给我一个小布包:"这是我攒的烟钱,不多,二十块,你拿着,到了学校买本字典。"

我强忍泪水,把布包塞进口袋,转身就走,怕自己一旦回头,就再也迈不开腿。

村口,赵小兰站在那里,手里拿着一个红漆木盒子。

"志刚哥,这是给你的。"她把盒子递给我,脸颊微红,"里面有几样东西,希望能帮到你。"

我打开一看,是一支英雄牌钢笔、一本字典和一沓信纸。

"你的笔总是漏墨,这支是我去县城专门买的,听说是进口墨水,不会漏。"她指着钢笔说,"还有字典,你不用花钱买了,这个很新的。"

我愣住了,不知如何表达内心的感动。

"你走后,我会常给你写信的,你有空也回信,告诉我大学里的事情,好吗?"她轻声问。

我点点头,将木盒子小心放进挎包,向她挥手告别。

火车站人声鼎沸,我挤在满是汗味的车厢里,第一次离开生我养我的黄土地,心中既兴奋又惶恐。

大学的第一年异常艰难。

我住在八人宿舍,其他同学大多来自城市,穿着漂亮的牛仔裤,用着新潮的BB机,谈论着我从未听过的歌手和电影。

我把钱分成四份,每个月用一份,买最便宜的馒头就咸菜,晚上加班在食堂刷盘子,换一顿免费晚餐。

第一个月,我就瘦了十多斤,人人都叫我"瘦猴"。

最难熬的是精神上的落差。城里同学谈笑间就是国外游学,放假去海滨度假;而我连去校外吃碗牛肉面都要计算半天。

有次政治课上,老师讲到农村土地承包制,一个城里同学随口说"现在农民多幸福啊,国家政策这么好",引得周围人一阵附和。

我忍不住说:"我们村的人每年种地到头来,还不够买农药化肥的钱。"

教室里突然安静下来,接着是一阵尴尬的笑声。

那天晚上,我第一次感到深深的孤独和自卑,想起村口那条尘土飞扬的小路,想起躺在木板床上的父亲,想起母亲布满老茧的双手。

就在那段最艰难的日子里,小兰的信成了我唯一的安慰。

她写得很朴实,记录着村里的点滴变化:谁家的老牛生了小牛犊,谁家办了婚事,秋收的粮食价格如何,村里新修的水泥路通到了哪里。

她还告诉我,她在县城卫生院找了份护工的工作,每月有二百多块钱收入,寄了五十块钱给我买生活用品。

我写信婉拒了这笔钱,却收到她更加坚持的回信,她说这是她的第一份工资,想和我分享这份喜悦。

渐渐地,我们的通信从最初的村里琐事,变成了彼此心情的交流。

我告诉她大学的新奇见闻,她分享在卫生院的所见所闻。

有一次,我在信中提到去听了一场交响乐,被那音乐震撼得热泪盈眶,却发现身边的同学都一脸平静,我感到自己像个乡下土包子。

小兰回信说:"志刚哥,能被音乐感动是一种天赋。那些城里来的同学,可能从小听惯了好东西,感官都麻木了。你这样的真性情,在哪里都是宝贝。"

这样的安慰,胜过千言万语。

第二学期,我拿到了奖学金,日子稍微好过了些。我给家里寄回五百块钱,又偷偷塞了二百给小兰,托她买些补品给父亲。

大二那年冬天,我接到母亲打来的电话,说父亲病情加重,医生建议去省城大医院检查。

我急忙请假回家,看到父亲消瘦得只剩一把骨头,心如刀割。

医院诊断需要做手术,费用至少一万多。家里人都愁眉不展,正当一筹莫展时,赵支书又一次伸出了援手。

他自掏腰包拿出五千元,又发动村里人捐款凑了三千多,父亲的手术总算是做成了。

那段时间,我经常在医院碰到小兰,她负责照料隔壁病房的病人,每次路过都会进来帮忙给父亲翻身、擦身、喂药。

她手法娴熟,动作轻柔,父亲在她手中从不喊疼,反而时常露出舒适的表情。

"丫头心灵手巧,当护士是个好出路。"父亲看着小兰的背影,对我说。

我点点头,心里却想,这丫头到底是怎么看待我的?是真心还是父亲的安排?

手术后的第三天清晨,我在医院走廊碰到了正要下班的小兰,她眼圈发黑,显然是熬了一整夜。

"小兰,这些日子辛苦你了。"我有些不自在地说。

"不辛苦,能帮上忙就好。"她露出疲惫却温暖的笑容。

"那个...你爹当初提的那个条件,你知道吗?"我鼓起勇气问出心中的疑惑。

她愣了一下,然后脸一下子红了,低着头说:"知道...不过那是爹的主意,不是我的。"

"那你自己是怎么想的?"我追问道。

她抬起头,眼神清澈如山泉:"我觉得感情是自然而然的事情,不能用条件来约束。"

听到这话,我心里的一块石头落了地,却又升起了一丝说不清道不明的失落。

大学的时光如白驹过隙,转眼间四年过去了。

毕业那天,我站在校门口,手里捧着一纸文凭,不知该何去何从。

同学们都在计划着去大城市发展,有的甚至要出国深造。

我却心系着那个偏僻的小山村,记挂着年迈的父母和那个总写着长信的姑娘。

回村那天,恰逢夏收,金黄的麦浪随风起伏,远远望去像是流淌的金色海洋。

村口,一个熟悉的身影站在那里,还是那条藏青色的布裙,只是人好像高了些,挺拔了些。

"小兰?"我惊讶地看着她,不知道她怎么会知道我今天回来。

"志刚哥,欢迎回家。"她微笑着,眼睛亮如星辰。

我这才注意到,她已经出落成一个亭亭玉立的姑娘,眉宇间透着几分大城市姑娘少有的纯净与坚毅。

"你怎么在这里?"我问道,心跳不受控制地加速。

"我知道你今天回来,特意请了假。"她接过我手中的行李,自然地往村里走去。

路上,她告诉我这四年村里的变化:自来水通了,有线电视进了村,赵支书带领村民种起了经济果木,日子渐渐好起来了。

母亲早早地站在家门口迎接,脸上的皱纹比我离开时更深了,却掩不住见到儿子的喜悦。

"娃回来了就好,这回可不用再走了吧?"母亲拉着我的手,眼中满是期盼。

我点点头又摇摇头:"先回来看看您和爹,工作的事还没定下来。"

父亲坐在轮椅上,精神比我走时好多了,能自己推着轮椅在院子里晒太阳了。

"儿子,大学毕业了,学的知识要用在正道上,别辜负了国家的培养。"父亲语重心长地说。

晚饭后,父亲神秘地招手让我过去,压低声音说:"志刚,爹有话要对你说。"

我凑近了些,只见父亲眼中闪烁着异样的光芒:"你知道赵支书为什么对咱家这么好吗?"

我摇摇头,这个问题我思考过无数次,却始终没有答案。

"二十年前,大运河决堤那次,是我从洪水里救了他家的小子,那时候他还不是支书。"父亲缓缓道来,"他一直记着这份恩情,这些年处处照顾咱家,借你钱上学,是真心把你当子侄看待。"

我恍然大悟,心中五味杂陈。

"那小兰呢?"我忍不住问道。

"那闺女从小就爱往咱家跑,你忘了?她上小学时,就总拿着作业本来找你讲题。"父亲意味深长地看着我,"老赵那人嘴硬心软,说是条件,其实心里明镜似的,知道感情的事强求不来。"

第二天,我去了赵家。

赵支书正在院子里剪石榴树枝,看到我来,放下剪刀,笑着招呼我坐下,倒了杯茶,还是那种淡淡的苦涩。

"志刚,看你气色不错,大学这几年过得怎么样?"他亲切地问道。

"还行,多亏了您的帮助。"我感激地说,然后鼓起勇气切入正题,"赵叔,我爹告诉我当年的事了,您这些年对我家的恩情,我没齿难忘。"

赵支书摆摆手,眼中有些湿润:"男子汉,说这些做什么。你爹当年救了我,我这点小事算什么。"

"那借钱的条件..."我有些尴尬地提起。

他爽朗地笑了:"小兰那丫头,从小就对你有意思,我做父亲的心里清楚。当初那么说,一是怕你担心钱的事,二也是...唉,老了老了,也学会算计了。"

他看着我,表情变得认真:"不过志刚,现在你有出息了,自己的路自己走。小兰这丫头我不强求你,她要是真跟你有缘分,那是她的福气;如果没有,我赵建国的女儿,也不会攀附什么。"

那一刻,我对这位朴实的长者肃然起敬。

离开赵家,我径直去了县城卫生院。

小兰正在值班,穿着洁白的护士服,在病房间忙碌地穿梭,脸上的表情专注而认真。

看到我来,她先是一愣,随即露出惊喜的笑容:"志刚哥,你怎么来了?"

"我想跟你聊聊。"我说,心跳如鼓。

我们在医院后面的小花园坐下,周围是盛开的月季,空气中弥漫着淡淡的花香。

"小兰,这些年你一直等我吗?"我直截了当地问。

她低下头,轻轻"嗯"了一声,然后又抬起头,眼中闪烁着坚定的光芒:"不过我从没把这当成什么条件或者约定,我只是...跟着自己的心走。"

"听说这几年有好几家来提亲,你都拒绝了?"我问道,心中涌起一股暖流。

"那些人不合适。"她简单地回答,眼神清澈如水。

"我合适吗?"我鼓起勇气问道。

她看着我,嘴角微微上扬:"你说呢?"

我一时语塞,四年的大学生涯,让我学会了许多大道理,却不知如何表达自己最真实的情感。

"我不知道当初是因为你父亲的条件,还是因为别的什么,但现在我很确定,我是真心喜欢你。"我终于说出了埋藏在心底的话,"不是因为恩情,不是因为条件,只因为你是你。"

她的眼睛亮了起来,像是点缀在夜空中最闪亮的星星。

"我也是。"她轻声说,声音如清风拂过麦田。

那一刻,我感到内心的纠结和迷茫一扫而空,仿佛回到了少年时代,单纯而美好。

半年后,我们结婚了。婚礼很简单,就在村委会的院子里,几张八仙桌,几坛老酒,全村人都来祝福。

赵支书喝得脸红通通的,拉着我的手说:"志刚啊,我早就把你当自家人了,今天算是正式进门了。"

父亲坐在轮椅上,举着酒杯,眼含热泪:"咱们两家的缘分,不是金钱能衡量的,是比金子还贵重的情义啊。"

如今,我在县城中学教书,小兰继续在卫生院工作,我们有了自己的小家,生活虽不富裕,却充满温馨与幸福。

有时回想起那个夏天,赵支书提出的"条件",不禁莞尔。

那哪是什么条件,分明是命运早已编织好的红线,只是用了一种质朴的方式,让我们相遇、相知、相守。

乡村的情谊,如同那片黄土地,朴实无华却深沉厚重,值得用一生去珍藏。